Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире - [3]

- начала ХХ1 века, точнее, до окончания первого срока президентства

Ж.Ширака, до весны 2002 г.

В соответствии с французской внешнеполитической традицией

дипломатические приоритеты Франции лежат в трёх сферах. Прежде всего, это Европейское сообщество (ЕЭС и ЕС), затем - так называемая «зона

глобальной ответственности» Франции, включающая её бывшие колонии и

подмандатные территории в Средиземноморье и в Африке, далее следует

сфера отношений с кругом государств, определяющих общее соотношение

сил в мире. Раньше это были США и СССР. Одна из задач этой книги –установить, имеют ли такое же значение для Франции её отношения с

правопреемницей последнего – Россией. Магистральные векторы

французской политики в основном и определили структуру данной работы.

В то же время, чрезвычайно важным с точки зрения исследования

внешнеполитической стратегии представляется французское видение

проблемы безопасности – и национальной, и международной. Изменениям в

подходе к этой проблеме в работе уделено особое место.

9

Началом изучаемому периоду служат 1988-1989 годы. Переизбрание

Ф.Миттерана на пост президента практически совпало с крушением

биполярной системы. Конечная граница более условна, поскольку

привязана к очередной точке отсчёта французской политической жизни –президентским и парламентским выборам весны 2002 г. Эта дата

одновременно завершает определённый политический цикл,

ознаменованный соучастием во внешней политике президента голлиста и

правительства социалистов, и открывает новый политический период, характеризующийся единодушием президента и правительства правых сил, которые выступают в качестве Союза президентского большинства5.

Таким образом, хронологически и тематически работа охватывает два

президентства: 1988-1995 – второй президентский срок (септенат) Миттерана, и с 1995 по весну 2002 г. – первое президентство Ж.Ширака.

Начало нового президентства является в политике Пятой республики

традиционной точкой отсчёта. Однако особую цельность избранному

периоду придаёт совпадение начала второго септената6 Ф.Миттерана с

крушением послевоенной системы международных отношений. В такой же

мере 1995 г. – конец «эры Миттерана», является рубежным для

внешнеполитического курса нового президента. Самостоятельное значение

периода правления Ж.Ширака определяется также тем, что именно к

середине 90-х годов в общих чертах обозначилась новая расстановка сил в

мире. Третьему во французской истории президенту – голлисту после 20-

летнего перерыва предстояло решить главную задачу голлизма –обеспечить Франции планетарную роль в изменившихся геополитических

условиях. Своеобразие и значимость периода с конца 80-х годов до

5 В ноябре 2002 г. СПБ (UMP-Union pour la Majoritй Prйsidentielle) был переименован в Союз Народного

Большинства. Французская аббревиатура осталась той же (Union pour la Majoritй Populaire).

6 Септенат (от фр. sept – семь) – семилетний срок пребывания у власти президентов Французской

Республики до изменений, внесённых после референдума 2000 г., когда был введён пятилетний срок

президентского правления. Первый пятилетний президентский срок начался после очередных

президентских выборов 2002 г.

10

настоящего времени состоит в том, что это было время интенсивных

поисков достойной роли Франции в формировании нового мирового

порядка. Данная работа посвящена анализу основных направлений этих

поисков.

ГЛАВА 1: ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

ФРАНЦИИ В ХХ ВЕКЕ: ПРОБЛЕМАТИКА МОГУЩЕСТВА

1. Внешнеполитическая идентичность Франции

а. Франция - Великая держава: факторы могущества

И для политиков, и для аналитиков, изучающих реалии французской

дипломатии двух последних десятилетий, вопрос о мировом ранге Франции

не только не потерял былого значения, но составляет главный предмет

озабоченности. Рассуждения о французской внешнеполитической

идентичности являются с этой точки зрения весьма показательными.

Идентичность - это тождественность объекта себе самому или другому

подобному объекту. Национальная идентичность стала базовым понятием

современного конструктивизма в анализе международных отношений7. Она

определяется не как некая вечная и всеобщая (в масштабах нации) данность, но как «продукт обсуждения внутри общества, средств массовой

информации, различных политических и социальных сил и между ними, в

государственном аппарате и между членами правительства». Добавим, что

спор этот касается сущностного вопроса: чем является и чем хочет являться

данное общество для себя и для других. Следует согласиться с утверждением

сторонников конструктивистского подхода, что черты национальной

идентичности самым прямым образом влияют на поведение государства, 7 См.: McLeod M. L’approche constructiviste de la politique йtrangиre : identitй nationale M. McLeod / Politique йtrangиre. Nouveaux regards - P. : Presses de Sciences Po, 2002.

11

точнее, на действия тех, кто принимает внешнеполитические решения.

Восприятие этой национальной идентичности в обществе устанавливает

рамки, которых должны придерживаться руководители государства в

собственных решениях и затем в реализации своей политики. «Если

правительству удаётся достичь консенсуса по ключевым элементам

Для русских политика как множественность управления сродни катастрофы или как отмечал Салтыков – Щедрин «божьего попущения». Русский человек совершенно не терпит «семибоярщину» и относительно спокойно чувствует себя только при наличии одного политика или вождя во главе всего своего общества. Проблема в том, что мир тесен, ресурсы ограничены, а борьба за них только обостряется. Поэтому и подходы к политике могут быть разными.Писатель Дрю Миддлтон, например, о британцах писал так: «Британцы по самой своей сути политическая нация… Они рассматривают политику и правление как серьёзное, достойное, а главное – интересное занятие.

В сборнике статей рассматриваются проблемы развития многосторонней дипломатии в годы холодной войны: функционирование механизма Организации Объединенных Наций, в том числе в условиях кризисов и конфликтов, взаимодействие государств в рамках военно-политических блоков (СЕАТО, СЕНТО и ОВД), международных экономических и политических организаций, участие общественно-политических организаций и движений в борьбе за разоружение и запрещение ядерного оружия.Книга рассчитана на специалистов-международников, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется историей международных отношений.

«Дуэ́ль» — еженедельная российская газета (8 полос формата А2 в двух цветах), выходившая с 1996 по 19 мая 2009 года. Позиционировала себя как «Газета борьбы общественных идей — для тех, кто любит думать». Фактически была печатным органом общероссийских общественно-политических движений «Армия Воли Народа» (и.о. лидера Ю. И. Мухин).Частые авторы: Ю. И. Мухин, В. С. Бушин, С.Г.Кара-Мурза. Публиковались также работы Максима Калашникова (В. А. Кучеренко), С. Г. Кара-Мурзы, А. П. Паршева, Д. Ю. Пучкова и др. Художник — Р. А. ЕркимбаевПервый номер газеты вышел 9 февраля 1996 года.

«Дуэ́ль» — еженедельная российская газета (8 полос формата А2 в двух цветах), выходившая с 1996 по 19 мая 2009 года. Позиционировала себя как «Газета борьбы общественных идей — для тех, кто любит думать». Фактически была печатным органом общероссийских общественно-политических движений «Армия Воли Народа» (и.о. лидера Ю. И. Мухин).Частые авторы: Ю. И. Мухин, В. С. Бушин, С.Г.Кара-Мурза. Публиковались также работы Максима Калашникова (В. А. Кучеренко), С. Г. Кара-Мурзы, А. П. Паршева, Д. Ю. Пучкова и др. Художник — Р. А. ЕркимбаевПервый номер газеты вышел 9 февраля 1996 года.

Юлия Латынина — известный политический журналист и писатель, обозреватель «Новой газеты», постоянный автор и ведущая программы «Код доступа» на радио «Эхо Москвы». Лауреат многих премий в области журналистики. Автор более 10 романов в жанре экономического триллера и фантастики.«Русский булочник. Очерки либерал-прагматика» — это сборник статей, написанных специальной для этой книги, каждая статья задумывалась как отдельная глава: «Что значит — либерализм?.. Что значит — прагматизм?.. Вы скажете, что это двойная мораль? Я скажу, что это здравый смысл».

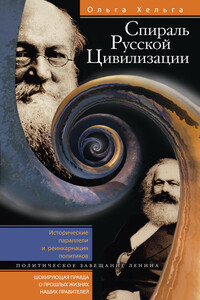

Подобно круговороту воды в природе происходит круговорот личностей в цивилизации, которые в новой реке времени призваны осуществлять его насущные требования.В этой книге рассматриваются малоизученные вопросы судьбы и рока российской истории, тех «оков прошлого», что глыбой высятся на пути России, не позволяя стране встать на путь демократического развития. В свете учения реинкарнации анализируются судьбы деятелей знаменитого политического завещания Ленина – Георгия Пятакова, Льва Каменева, Григория Зиновьева, Льва Троцкого, Николая Бухарина, Иосифа Сталина.