Фрагменты речи влюбленного - [4]

Жинетт Мишо, автор наиболее подробного на сегодняшний день критического комментария к бартовским «Фрагментам…», справедливо отметила два последних утверждения о женственной природе любви как интригующие аномалии в «гендерной структуре» книги[14]. По ее мнению, женственность влюбленного, проявляясь при описании любовного чувства в постоянных мотивах «нехватки», «раны» (читай — кастрации), непосредственно связана с рвано-фрагментарной структурой книги. Однако она же дает и другое, не менее существенное объяснение подобных аномалий, основываясь на последнем из процитированных пассажей, о «великих Доброжелательных Возлюбленных», устремленных к чистому «дару»:

Представляется, что такой дар без объекта внезапно заменяет фигуру женщины фигурой матери […] не проявляется ли также здесь фантазм читателя, приемлющего фрагменты текста по-матерински целостно?[15]

Действительно, в структуре бартовского любовного сюжета — если разбирать ее согласно знаменитой актантной схеме Альгирдаса Греймаса — семантическая ось «субъект/объект» (страсти) сливается с другой осью: «отправитель/получатель» (дара). В обоих случаях противопоставленные члены взаимообратимы, как язык-объект и метаязык: в частности, «феминизированным» получателем дара может выступать то сам влюбленный, то его «любимый объект»[16]. По «оси дарения» размещаются отношения «ребенок/мать» и «писатель/читатель»; последнее отношение выступает на первый план в бартовской книге, поскольку все события в ней имеют форму речи. В самом деле, как в драме Софокла или Расина, на сцене здесь только говорят, но ничего не происходит. За скобки вынесена не только физическая любовная близость — она упомянута всего однажды с характерной оговоркой: «…к черту тогда Воображаемое» (с. 223), то есть «к черту» посылается то самое, что образует собой вещество «Фрагментов…» Исключаются и вообще любые виды насильственных действий — например, по отношению к себе: главка о самоубийстве знаменательно озаглавлена «Мысли о самоубийстве», реальное же самоубийство абсолютно не укладывается в структуру бартовской сюжетной парадигмы (иное дело — сюжетная синтагма анализируемой Бартом «истории любви»: гётевский Вертер действительно кончаете собой). Ради своего «любимого объекта» «влюбленный субъект» не совершает ни подвигов, ни преступлений, ни жертвоприношений (разве что сугубо символические, включенные тем самым в строй дискурса); и даже в главке, специально трактующей о любовном даре, высшей формой этого дара оказывается — без всяких пояснений, как нечто само собой разумеющееся — дарение текста, посвящение книги. Ситуация любви-страсти по Барту насквозь литературна: основным, преимущественным предметом обращения является в ней литературное сочинение.

Судьба даримого текста несчастна, как и самой страсти: он неадекватно передает чувства «отправителя» дара и угнетает его «получателя»: «…жестокий парадокс посвящения: я хочу любой ценой подарить тебе то, что тебя удушает» (с. 282). В другом месте Барт пишет, что любовное желание означает «испытывать нехватку того, что имеешь, — и дарить то, чего у тебя нет…» (с. 144), — перефразируя знаменитый афоризм Жака Лакана, наиболее полная версия которого звучит так: «Любить — значит дарить то, чего не имеешь, тому, кто в этом не нуждается».

Но ведь столь же безысходны и отношения писателя с публикой — в них фатально заложена фрустрация любовного желания. Писатель обращает, посвящает книгу всем «читателям-влюбленным», каждый из которых будет соотносить ее со своим собственным, неизбежно частичным сентиментальным опытом («Товарищество Читателей-Влюбленных» — с. 83). Но на практике, и он это прекрасно понимает, такая «кооперация» с читателями может быть только абстрактно представлена в мечтах, непосредственно пережить ее автору не дано. Еще в 1963 году Барт закончил свои ответы журналу «Тель кель» меланхолической фразой:

Пишешь, чтобы тебя любили, но оттого, что тебя читают, ты любимым себя не чувствуешь; наверное, в этом разрыве и состоит вся судьба писателя.[17]

Такая принципиально безответная любовь писателя к публике аналогична (гомологична, как выразился бы структуралист Барт) неудовлетворенной любви инфантильного субъекта к Матери. В отличие от отеческой инстанции власти — Государства, Церкви, Критики — Публика-Мать обычно не осуждает, активно не отвергает обращаемых к ней те котов-даров; она приемлет их все, но недостаточно горячо, и в этом же состоит суть любовной фрустрации:

…Вопрос ставится уже не «почему ты меня не любишь?», но «почему ты меня любишь чуть-чуть?» Как тебе удается любить чуть-чуть? (с. 286).

Итак, сюжетная ситуация бартовских «Фрагментов…» — в конечном счете ситуация металитературная, ситуация писателя, разобщенного со своим читателем в силу разделенности в пространстве и времени процедур письма и чтения. Одному из интервьюеров, допытывавшихся у него, «кто говорит „я“ в этих Фрагментах», как это литературное «я» соотносится с реально-жизненным «я» автора, — Барт отвечал так:

Вам я могу объяснить, и вы меня поймете: говорящий в книге «я» — это я письма. Вот, собственно, и все, что можно об этом сказать. Конечно, ухватившись за это, можно заставить меня сказать, что речь идет обо мне лично. Тогда вот вам ответ на нормандский манер: этой я и не я. Простите за некоторую самонадеянность, но это в такой же мере я сам, как у Стендаля, когда он выводит на сцену какого-нибудь персонажа. Именно в таком смысле это достаточно романический текст.

В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)

Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

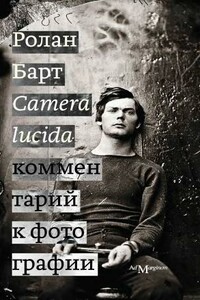

«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

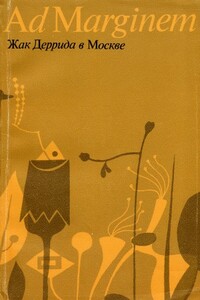

Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж.

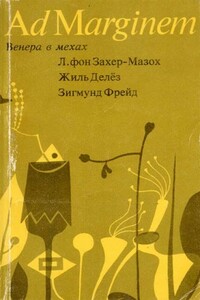

Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.