Федин - [2]

В характере Александра Ерофеевича противоречиво сочетались разные черты.

Нрава он был нелегкого, «нависал» над другими и нередко, кажется, давил ближних своим присутствием. Всякую нажитую копейку учитывал. Мог кое-кого и дармоедством попрекнуть, хотя выражался при этом мудрено и кудревато. Склонен был к отвлеченным словопрениям и нотациям со ссылками на Священное писание.

Эти стороны натуры отца, несомненно, послужили писателю материалом при создании фигуры торговца хозяйственными и москательными товарами, содержателя ночлежки Меркурия Авдеевича Мешкова в романах «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Конечно, многие черты в этом крупно и ярко поданном образе — скаредность, моральное ханжество, своего рода добродетельное самодурство и т. п. — до крайней степени заострены художником. Но все-таки и прототип угадывается за ними. Страницы романов напоминают о некоторых действительных эпизодах семейной хроники. Например, о приневольном и несчастливом замужестве сестры Щуры с сыном богатых уральских купцов Рассохиных; о пристрастии Александра Ерофеевича в зрелые годы к так называемым «кеновиям», то есть монашеским общежитиям, где послушать можно было обличительное состязание миссионеров на такие, допустим, хитроумные темы, как отношение раскольников к брадобритию; о собственном, неосуществленном намерении Александра Ерофеевича еще молодых лет — уйти в монастырь, о чем, вероятно, он не раз как о неисполненной мечте говорил под старость, и т. п.

Неудивительно, что такие переклички и совпадения черт персонажа и прототипа привлекали внимание очевидцев былого. Находясь под обаянием только что прочитанных глав романа «Первые радости», печатавшегося в журнале «Новый мир», Николай Петрович Солонин, муж покойной сестры писателя, самый осведомленный, пожалуй, из живших еще свидетелей событий, 16 сентября 1945 года писал автору романа даже так:

«Я ведь лично все это видел и насмотрелся; все это так живо и натурально. Теперь кажется маловероятным, а ведь это была эпоха, быт. Мешков — это фотография без слов. Как все это воскресило в памяти и как кажется чем-то даже страшным! Мне ведь с Мешковым пришлось прожить самое тяжелое в моей жизни время.[1] Бедная Лиза, особенно в последние дни своей жизни, много передала мне тяжелых моментов, ею пережитых».

Но Мешков, при всех отмеченных сходствах, разумеется, никак не фотография. Александр Ерофеевич Федин по решающим нравственным качествам был личностью гораздо более привлекательной.

Можно ли назвать скрягой человека, который по первой детской прихоти покупает малолетнему сыну скрипку и семь лет (пускай тиранически и подыскав пусть самого доморощенного и доступного учителя музыки, по профессии переплетчика книг) регулярно на это тратится? Да и вообще не жалеет сил, чтобы дать образование обоим детям, чтобы лечить болезненную жену и дочь. Сестра Шура тоже закончила гимназию, знала французский язык.

А когда в 1919 году вдове учителя С.И. Машкова (дяди жены), оставшейся без средств к существованию, грозит богадельня, Александр Ерофеевич, кстати сказать, при жизни покойного резко и постоянно расходившийся с ним во мнениях, поступает единственно приемлемым для себя образом — «по-людски». К тому времени он сам уже давно разорен, бедствует, терпит лишения. Но, несмотря на это, берет к себе в дом Анну Андриановну Машкову и делает ее равноправным членом семьи…

Нет, разным бывал Александр Ерофеевич. И уж никак не было в нем черт хищного и беспощадного ханжи, как в книжном персонаже Мешкове, способном выставить под открытое небо бездомных постояльцев с детьми. Да и никакой ночлежки А.Е. Федин никогда не содержал.

Напротив, в душе этого жесткого, или точнее — ожесточившегося человека, погруженного в повседневные дрязги борьбы за существование, было много другого — возвышенного, доброго. Только он знал, что окружающая жизнь беспощадна, и считал необходимым держать это доброе взаперти, как складывал до поры до времени в сундук и запирал там сочинявшиеся тайком стихи.

Домашним деспотом, если так можно выразиться, он был скорее по другой причине: из принципов миропонимания и преувеличенного чувства долга. Он считал себя самым разумным, самым сильным, ответчиком за всех своих кровных.

Да и в самом увлечении Александра Ерофеевича церковностью тоже было много высокого, поэтического, далекого от житейской прозы. Даже больше того — прекраснодушного, бескорыстного, мечтательного, как это ни покажется странным в ревнителе пользы и торговой выгоды, в расчетливом практике, каким он был.

Семейные рассказы об А.Е. Федине до забавности поражают именно такой своей неожиданностью, столь нередкой, впрочем, в русском человеке.

«Приказчик саратовского купца Бестужева Александр Ерофеев Федин писал стихи, — сообщает о дяде Геннадий Васильевич Рассохин (сын сестры писателя), — сочинял он их втайне от всех, считая это занятие „баловством“. Написанное прятал, запирал в сундук. Поэтические упражнения бестужевского приказчика остались неизвестными: накануне женитьбы он предал огню все написанное, после чего прекратил заниматься сочинительством… Об этом мне рассказывали бабушка и мать». И далее: «После смерти Александра Ерофеевича моя мать обнаружила в ящике комода необычную книгу — сочинение какого-то ученого богослова „Поучение, како состязатися со раскольниками“. Книгу эту она отдала брату. Листая „научный труд“, Константин Александрович смеялся:

В майском номер «ДН» за 2007 г. была опубликована короткая мемуарная повесть Юрия Оклянского о знаменитом партизанском генерале и авторе гремевшей в свое время книги «Люди с чистой совестью» Петре Петровиче Вершигоре. «Людьми с чистой совестью» назвал Вершигора партизан, с которыми делил тяжелые рискованные походы. Через некоторое время автору пришло письмо от незнакомой ему читательницы, чей муж, как оказалось, имел самое прямое отношение к герою повести и к тому, что в ней рассказано. И стал разворачиваться новый сюжет…Казалось бы, прославленный партизанский командир, герой войны, генерал, к тому же знаменитый писатель.

Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения. Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А.

Книга Юрия Оклянского «Оставшиеся в тени» впервые объединяет под одной обложкой две биографические повести, получившие широкое признание читателей. Главных героинь «Шумного захолустья» и «Повести о маленьком солдате» роднят незаурядность натур и тот вклад, который они внесли в историю литературы и события эпохи. Частичная доработка произведений, осуществленная автором в настоящем издании, отобразила документальные материалы последних лет.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.

ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

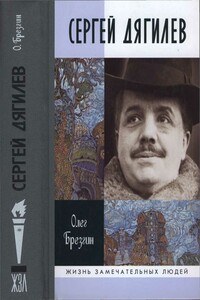

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».