Эйтингон - [3]

Просветительскую деятельность братьев Гранат высоко оценивали в то время многие общественные и политические деятели, включая Александра Федоровича Керенского и Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

С одним из представителей семьи Гранат — Пинхусом Гранатом — молодой Наум Эйтингон в дальнейшем работал в местном продовольственном комитете.

В Могилеве семью Исаака Эйтингона некоторое время содержал дед Наума — Файвел Израилевич Эйтингон, являвшийся присяжным поверенным уездного Шкловского и Могилевского окружного судов. Он очень гордился своей большой личной библиотекой, которую потом передал в дар Шклову. На семейном совете было решено отправить Наума в Могилевское коммерческое училище[1].

Но вскоре дед умер. Детство будущего разведчика закончилось. Как старший в семье, продолжая учиться, он стал в свободное время зарабатывать на жизнь частными уроками, репетиторством и перепиской всякого рода бумаг. Заработок был небольшим, и сама работа не сулила никаких перспектив на будущее.

В коммерческом училище Наум стал заниматься в литературном кружке, где впервые познакомился с революционной литературой.

Февральский переворот, отменивший черту оседлости для евреев, семнадцатилетний Наум встретил в Могилеве. После седьмого класса он ушел из коммерческого училища и начал работать инструктором отдела статистики Могилевской городской управы, а затем — пенсионного отдела Могилевского совета. В мае 1917 года Эйтингон примкнул к партии социалистов-революционеров, пользовавшейся в то время широкой популярностью среди еврейской молодежи. Однако уже в августе того же года вышел из партии, разочаровавшись в ее идеологии и политике, а также в практической деятельности ее руководителей, которые в первую очередь стремились к министерским портфелям и большим окладам и мало интересовались народными нуждами, откладывая на потом решение жизненно важных вопросов революции. И в первую очередь — вопросов о мире и земле. Впоследствии Эйтингон никогда не скрывал своего недолгого пребывания в партии эсеров.

Наум Эйтингон с восторгом встретил Октябрьскую революцию, провозгласившую мир народам и отдавшую землю крестьянам. Поскольку старая городская управа была распущена революционными властями, он переходит на работу в пенсионный отдел, где занимается оформлением пенсий и пособий семьям убитых на войне.

В марте 1918 года, после срыва Троцким Брестского мира, германские интервенты перешли в наступление по всему Восточному фронту, и вскоре Могилев был оккупирован войсками кайзера Вильгельма II. Могилевский совет рабочих и солдатских депутатов был разогнан интервентами, и Эйтингон устроился кладовщиком на бетонный завод.

В ноябре 1918 года в Германии победила революция. Кайзер Вильгельм II был свергнут и бежал в Голландию. Германские оккупационные войска в полном походном порядке, как и положено немцам, покинули Белоруссию. В Могилев вступили войска Красной армии. Советская власть была восстановлена, и Наум вернулся на работу в Могилевский городской совет. В период «военного коммунизма» он занимался организацией и реализацией продразверстки: вместе с продотрядом много ездил по губернии, участвовал в подавлении кулацких мятежей. Возвратившись в Могилев, Эйтингон был переведен на работу в трест Губпродукт, где отвечал за решение вопросов, связанных с кооперацией производителей.

В апреле 1919 года Наум Эйтингон был направлен в Москву на курсы при Всероссийском совете рабочих коопераций (ВСРК). Его преподавателями были такие видные большевики, как Виктор Ногин, являвшийся председателем ВСРК, Иван Скворцов-Степанов и многие другие. После окончания курсов Наума как студента-отличника хотели оставить на них в качестве инструктора, однако он отказался от этого предложения и в сентябре того же года возвратился в родные края. Правда, на сей раз в город Гомель, который к тому времени стал губернским центром, и туда был переведен Губернский совет рабочей кооперации. Кстати, Гомельская губерния, как ранее и Могилевская, до 1926 года входила в состав РСФСР.

Следует подчеркнуть, что незадолго до приезда Эйтингона в Гомеле произошел кровавый антисоветский мятеж, во главе которого стоял начальник хозяйственной части 68-го полка 2-й Тульской бригады 8-й стрелковой дивизии Красной армии, бывший царский офицер, меньшевик, штабс-капитан Владимир Стрекопытов.

Предыстория этого события такова.

В начале 1919 года в Гомель для отправки на фронт прибыли 67-й и 68-й полки 2-й бригады 8-й стрелковой дивизии, сформированные в Туле из мобилизованных крестьян. Практически весь личный состав полков, распропагандированный рядом бывших царских офицеров, был крайне недоволен принудительной мобилизацией и перспективой оказаться в окопах. Отправленные на передний край красноармейцы дезертировали с фронта и в ночь на 24 марта 1919 года в одиннадцати эшелонах прибыли на станцию Гомель-Полесский, потребовав у местных властей паровозы для дальнейшего следования на Брянск и Тулу.

После долгих переговоров с Брянском и Центром гомельские власти согласились выделить восставшей бригаде все необходимое. Однако лидер мятежников Стрекопытов заявил, что следование в Тулу равносильно самоубийству, и предложил «обосноваться» в Гомеле. Мятежники оккупировали железнодорожный узел и начали наступление на город: штурмом взяли городскую тюрьму и освободили около четырехсот уголовников, захватили артиллерийские и продовольственные склады, советские учреждения. Вскоре в руках мятежников оказалась большая часть Гомеля. Лишь гостиница «Савой», превращенная в штаб сопротивления, здание ЧК и телефонная станция оставались в руках защитников советской власти — небольшой группы советских и партийных работников, а также отряда местных чекистов и милиции (всего около трехсот человек с винтовками и двумя пулеметами). Но их силы таяли с каждым часом. Из захваченных в плен и помещенных в городскую тюрьму защитников города восставшие отобрали 15 наиболее видных партийных работников и руководителей и в ночь на 29 марта вынесли им смертный приговор.

Книга основана на рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России и посвящена женщинам-разведчицам и агентам, выполнявшим задания внешней разведки органов государственной безопасности. Они действовали в Европе накануне Второй мировой войны и на территории СССР, временно оккупированной гитлеровской Германией, в годы «холодной войны» работали в различных странах мира, добывая важнейшую военно-политическую и экономическую информацию. Мужественные и отважные, умные и решительные, обладающие красотой и женским обаянием — они доказали, что ни в чем не уступают коллегам-мужчинам, а иногда и превосходят их.

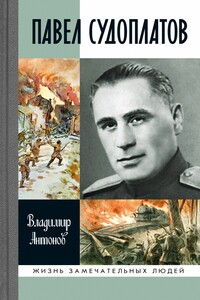

Талантливый разведчик-нелегал, легендарный руководитель подразделений специального назначения органов государственной безопасности нашей страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, он всегда действовал надежно и эффективно, защищая свою Родину, верность которой пронес через все испытания. Преданный и оболганный на пике своей карьеры, генерал Судоплатов провел 10 лет во Владимирской тюрьме, ожидая справедливой и полной реабилитации. В книге раскрываются некоторые неизвестные страницы жизни и деятельности выдающегося представителя отечественных спецслужб.

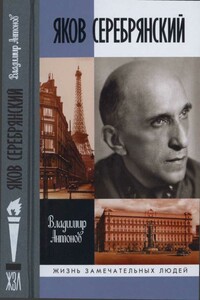

Документальный рассказ о выдающемся советском разведчике-профессионале, имя которого в 1920—1930-е годы было окружено легендами в чекистской среде. В разведке прошел путь от нелегального оперативного сотрудника и резидента за кордоном до создателя и руководителя самостоятельного специального нелегального подразделения, активно действовавшего практически по всему миру. Его деятельность всегда сопровождалась повышенным уровнем секретности. Достаточно сказать, что впервые материалы о проведенных им уникальных разведывательных операциях появились в отечественной и зарубежной литературе лишь в начале 1990-х годов, то есть спустя почти 50 лет после его смерти.

Репрессии, охватившие нашу страну в конце 1930-х годов, нанесли огромный ущерб советской внешней разведке, серьезно подорвали ее успешную деятельность в предшествующие годы. Аресты коснулись не только руководителей внешней разведки, но и многих ведущих разведчиков. В результате были ликвидированы почти все нелегальные резидентуры, утрачены связи с ценнейшими источниками информации, что самым серьезным образом сказалось на обеспечении государственной безопасности страны.В книге рассказывается о наиболее видных разведчиках, павших жертвами необоснованных репрессий.

Читателям предлагается сборник биографических очерков о замечательных людях — сотрудниках нелегального подразделения советской внешней разведки, самоотверженно выполнявших ответственные задания Родины далеко за ее пределами. Книга основана на рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России и Кабинета истории СВР и предназначена для массового читателя.

Предлагая читателям сборник биографических очерков о начальниках внешней разведки органов государственной безопасности нашей страны советского периода, мы хотели бы поделиться некоторыми воспоминаниями об этих людях их боевых соратников, рассказать, что они представляли собой как личности.В наше время — время ниспровергателей разных мастей, претендующих на знание истины в последней инстанции, раздающих налево и направо критические оценки прошлым и ныне здравствующим руководителям, это важно для понимания истории наших органов государственной безопасности, а, следовательно, — истории государства в целом.

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.