Эссеистика - [61]

*

Ничто так не удручает, как дневник Жюля Ренара >{146}, ничто ярче не свидетельствует о падении беллетристики. Наверное, он полагал, что «человек низок, ничтожен, тщеславен. Никто не осмеливается в этом признаться. Я признаюсь и стану неподражаем». В итоге неискушенный читатель, которому нравится Ренар, испытывает неодолимое смущение.

Этот писательский требник «порядочного карьериста» заканчиваешь читать в полной уверенности, что лягушки нашли себе короля >{147}. (Под лягушками я подразумеваю тех, кто ловится на кончик красной ленточки >{148}).

Шепотка средства против насекомых уничтожила бы книги, от которых у нас все зудит и которые мешают нам перечитывать «Рыжика» >{149}.

*

Предполагаю, что многим журналистам не хочется лгать, но они лгут, движимые поэзией и Историей, постепенно вводя искажения в угоду стилю. Подобное незамедлительно возникающее искажение и есть ложь. Хотя, не уверен, что кому-нибудь нужна безоговорочная ложь, благодаря которой, в конечном счете, факты приобретают свои очертания. Думаю, что факты, изложенные без прикрас с пылу с жару, на следующий день раздулись бы тысячекратно

Чудеса

Тарквиний Гордый >{150} отрывает маковые головки (воплощенный символ деятельности), Иисус поражает громом ни в чем не повинное дерево, Ленин засеивает землю кирпичами, Сен-Жюст >{151} — алчный палач — плачет на плахе, русские девушки, участницы «заговора экипажей», прячут бомбы в корсетах — и при этом опиум запрещен. Уму непостижимо.

*

Непорочность революции может длиться две недели.

Поэтому, хотя поэт в душе и революционер, он ограничивается умственными кульбитами.

Каждые две недели я меняю род зрелища. Для меня опиум — восстание. Интоксикация — тоже. Дезинтоксикация — тоже. Речь не идет о моих произведениях. Каждый кого-нибудь гильотинирует. Единственно приемлемое для меня решение — попытаться оставить Наполеона в живых.

*

Федра, или органичная преданность. По закону следует быть верным определенному человеку, а по-человечески — определенному типу людей Федра верна определенному типу. Это не обычный пример любви, это необычный пример любви. И потом, что это за инцест? Ипполит ей не сын. По гражданским меркам в порядке вещей, что Федра уважает Тесея, а Тесей любит Ипполита. По-человечески понятно, что Федра любит Ипполита, а Тесей его ненавидит.

*

Увы! Мы перестали быть народом крестьян и пастухов. Без сомнения, для защиты ослабленной нервной системы необходима иная терапия. Для этого надлежит понять, каким образом обезопасить вещества, которые с таким трудом удаляются из тела, или как покрыть броней нервные клетки.

Попробуйте поделиться этой прописной истиной с врачом. Он пожмет плечами и заговорит о литературе, утопии, о хобби токсикомана.

Однако я утверждаю, что в один прекрасный день мы без опаски начнем употреблять успокаивающие нас вещества, что привыкания не произойдет, что мы перестанем бояться наркотика-оборотня, и что прирученный опиум скрасит бедствие городов, где деревья умирают стоя.

*

Смертельная скука вылечившегося курильщика. Все, чем мы занимаемся в жизни даже любовью, происходит в экспрессе, мчащемся навстречу смерти. Курить опиум — все равно, что сойти на ходу с поезда, или заняться иным делом, нежели жизнь и смерть.

*

Если курильщик, разрушенный наркотиком, честно обратится к самому себе, он обязательно найдет какой-нибудь проступок, за который он расплачивается, и из-за которого действие опиума оборачивается против него.

Терпение мака. Единожды закурив, становишься курильщиком. Опиум умеет ждать.

*

Опиум — не средство для достижения цели.

*

Помню, как в восемнадцать, то ли в девятнадцать лет (на Мысе) меня тревожили образы. Например, я говорил: «Я умру и не успею описать крики ласточек», или: «Я умру, так и не объяснив, как ночью вырастают плантации пустых городов». Я не получал никакого удовольствия от Сены, рекламных щитов, апрельского асфальта, речных пароходиков, от всех этих чудес. Меня лишь тревожило, что жизнь слишком коротка, чтобы все это выразить.

Рассказав об этом, я почувствовал большое облегчение. Я стал смотреть на вещи спокойно. После войны то, что я хотел сказать, постепенно переходило в разряд редкостей, раритета. У меня не могли ни отнять это, ни в этом меня опередить. Я дышал, как бегун, который, обернувшись и не увидев никого на горизонте, спокойно ложится на землю.

*

Сегодня вечером мне хочется перечитать «Записки Мальте Лауридса Бригге» >{152}, но я не хочу просить книгу, я лучше прочту то, что попадется мне под руку в палате.

Только бы «Записки» оказались среди книг, оставленных больными медсестрам! Увы. У М. только Поль Феваль и Феваль-младший >{153}. Я уже изучил родственников Артаньянов и Лагардеров. На улице Анжу мне достали экземпляр издания Эмиля-Поля >{154}.

Я бы перечитал сцены смерти Кристофа Детлева Бригге или смерти Карла Смелого, я снова увидел бы угловую комнату в особняке Бирона в 1912 году и лампу немецкого секретаря Родена — господина Рильке. Тогда я жил в бывшем корпусе женского монастыря Сакре-Кёр, которого сейчас не существует. Мои похожие на дверь окна выходили на семь гектаров заброшенного парка, тянущегося вдоль бульвара Инвалидов. Я ничего не знал о г-не Рильке. Я вообще ничего не знал. Я был чудовищно взбудораженным, тщеславным, нелепым. Мне понадобились долгие часы сна, чтобы понять, прожить, пожалеть. Гораздо позже в 1916 году, Сандрар открыл для меня Рильке, а еще позже, в 1928-м, г-жа К. передала мне сногсшибательное послание: «Скажите Жану Кокто люблю только его того кому открывается мир от которого он покрывается загаром как на берегу моря».

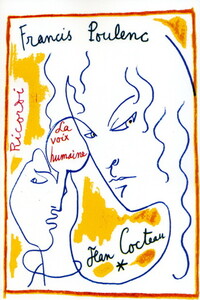

Монодраму «Человеческий голос» Кокто написал в 1930 году для актрисы и телефона, напитав сюжет удушливой атмосферой одинокой женской квартирки где-то на бульварах. Главную роль на премьере исполнила французская звезда Берт Бови, и с тех пор эта роль стала бенефисной для многих великих актрис театра и кино, таких как Анна Маньяни, Ингрид Бергман, Симоне Синьоре. Несмотря на давнюю дружбу с Жаном Кокто, Франсис Пуленк ждал 29 лет, прежде чем решил написать оперу на сюжет «Человеческого голоса». Сделав ряд незначительных купюр, он использовал оригинальный текст пьесы в качестве либретто.

«Ужасные дети» — отчасти автобиографический роман Жана Кокто — известного поэта, писателя, драматурга, график и декоратора, живописца…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вечная тема противостояния Мужчины и Женщины, непримиримая схватка двух любящих сердец. Актриса то отчаянно борется за ее счастье, то выносит обвинительный приговор, то почти смеется над ней, то от души сочувствует. Права ли женщина, которая любит мужчину так, что тот задыхается от ее любви? Никто из нас не знает ответа на этот вопрос, но каждый может поискать его вместе с персонажами пьесы Жана Кокто.

Спектакль «Ужасные родители» представляет собой драматические поединки, где боль, обида, ненависть и любовь сплетаются воедино, приводя в финале к печальным результатам: дом, оказывается, выстроен на песке и зиждется на неприязни, равнодушии, ненависти и обмане, а человеческое достоинство – даже жизнь – здесь не ставят ни во что. Выходя за рамки микросреды, конкретной семейной ситуации, спектакль говорит не только об ужасных родителях и не менее ужасных детях, но и раскрывает ужасный мир «благостной» буржуазной семьи, типичные пороки буржуазного общества.Т.

Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Культура русского зарубежья начала XX века – особый феномен, порожденный исключительными историческими обстоятельствами и до сих пор недостаточно изученный. В частности, одна из частей его наследия – киномысль эмиграции – плохо знакома современному читателю из-за труднодоступности многих эмигрантских периодических изданий 1920-х годов. Сборник, составленный известным историком кино Рашитом Янгировым, призван заполнить лакуну и ввести это культурное явление в контекст актуальной гуманитарной науки. В книгу вошли публикации русских кинокритиков, писателей, актеров, философов, музы кантов и художников 1918-1930 годов с размышлениями о специфике киноискусства, его социальной роли и перспективах, о мировом, советском и эмигрантском кино.

Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.

Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.

Трехтомник произведений Жана Кокто (1889–1963) весьма полно представит нашему читателю литературное творчество этой поистине уникальной фигуры западноевропейского искусства XX века: поэт и прозаик, драматург и сценарист, критик и теоретик искусства, разнообразнейший художник живописец, график, сценограф, карикатурист, создатель удивительных фресок, которому, казалось, было всё по плечу. Этот по-возрожденчески одаренный человек стал на долгие годы символом современного авангарда.В первый том вошли три крупных поэтических произведения Кокто «Роспев», «Ангел Эртебиз» и «Распятие», а также лирика, собранная из разных его поэтических сборников.

Трехтомник произведений Жана Кокто (1889–1963) весьма полно представит нашему читателю литературное творчество этой поистине уникальной фигуры западноевропейского искусства XX века: поэт и прозаик, драматург и сценарист, критик и теоретик искусства, разнообразнейший художник живописец, график, сценограф, карикатурист, создатель удивительных фресок, которому, казалось, было всё по плечу. Этот по-возрожденчески одаренный человек стал на долгие годы символом современного авангарда.Набрасывая некогда план своего Собрания сочинений, Жан Кокто, великий авангардист и пролагатель новых путей в искусстве XX века, обозначил многообразие видов творчества, которым отдал дань, одним и тем же словом — «поэзия»: «Поэзия романа», «Поэзия кино», «Поэзия театра»… Ключевое это слово, «поэзия», объединяет и три разнородные драматические произведения, включенные во второй том и представляющие такое необычное явление, как Театр Жана Кокто, на протяжении тридцати лет (с 20-х по 50-е годы) будораживший и ошеломлявший Париж и театральную Европу.Обращаясь к классической античной мифологии («Адская машина»), не раз использованным в литературе средневековым легендам и образам так называемого «Артуровского цикла» («Рыцари Круглого Стола») и, наконец, совершенно неожиданно — к приемам популярного и любимого публикой «бульварного театра» («Двуглавый орел»), Кокто, будто прикосновением волшебной палочки, умеет извлечь из всего поэзию, по-новому освещая привычное, преображая его в Красоту.