Эссе - [29]

В этом направлении понятия целого, фигуры, формы, формульности до сих пор, естественно, употреблялись так, как если бы они были идентичны, что на самом деле не верно; они происходят из разных аналитических областей и различаются тем, что отчасти обозначают одно и то же явление с разных сторон, отчасти близкородственные явления. Но поскольку цель употребления их здесь состоит лишь в том, чтобы обнаружить и означить основание для понятия иррационального в искусстве ответом на вопрос, почему отношение его к рациональному не образует противоречия, то без вхождения в детали достаточно уже наличествующего предметного единства, которое следовало бы округлить даже еще больше. Ибо на веку последнего поколения в психологии Я место унаследованных психических схем, очень рационалистических и непроизвольно копирующих логическое мышление (то, что сегодня частично еще сохранилось в юридическом и теологическом образе мышления, и что можно было бы назвать централистской начальственной психологией), в результате различных влияний заступило мало-помалу состояние децентрализации, при котором каждый отдельный человек куда как больше своих решений выполняет не рационально, не целеосознанно и вообще едва осознанно, а реагируя так сказать слитными частями, или, как их еще назвали, "рабочими комплексами" {Не следует их путать с комплексами в психоанализе. Понятия психоанализа не используются в этом эссе по разным причинам. Помимо прочего, также и потому, что художественной литературой они были восприняты слишком некритически, а "школьная психология" "наказала" их - преимущественно из-за незнания возможностей их применения - тем, что пренебрегла ими. - Примеч. Музиля.}, направленными на конкретные ситуации, а то и вообще всей своей личностью делая что-то, у чего сознание лишь плетется в хвосте. Это не следует понимать как "обезглавливание", напротив - значение сознания, разума, личности и тому подобного в итоге усиливается; и все же дело обстоит так, что во многих и как раз наиболее личных поступках Я ведет за собой не человека, а то, что в путешествии, называемом жизнью, неизменно занимает лишь среднее положение между капитаном и пассажиром. Именно на это своеобразное положение между телесностью и духом указывают также фигура и форма. Созерцаешь ли несколько выразительных геометрических линий или многозначительный покой древнего египетского лика - то, что при этом как форма словно стремится вырваться из заданного материала, уже не просто чувственное впечатление, но еще и не содержание четких понятий. Ходуховным; и, кажется, именно этим возбуждается душа, ибо в прочем психическое почти выключается тем, что даже элементарные переживания ощущений и восприятия, как и абстрактные переживания чистого мышления связаны с миром внешним. Таким же образом притязают на духовную значимость также ритм и мелодия, но наряду с этим они содержат еще что-то, что затрагивает непосредственно тело. В танце тело властвует вновь, а духовное, как в театре теней, лишь слабо мерцает. И смысл инсценировки спектакля лишь в том, чтобы придать слову новую плоть, наполнив его значением, которого в отдельности у него нет. Но итог этого опыта выражается, наверно, в том, что умных людей, проявляющих непонятливость в искусстве, так же много, как и слабоумных, и вместе с тем есть люди, способные точно определить красоты и слабости стихотворения и руководствоваться этим в своих поступках, но не способные логически выразить это словами. Обозначение этого как особенной эстетической способности уведет в сторону, поскольку то, из чего такая способность состояла бы, было бы в конечном счете опять-таки лишь сестринской функцией мышления, теснейшим образом переплетенной с ним даже при том, что экстремумы расходятся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, было бы недоразумением поставить знак равенства между литературой и формой. Ибо форма есть и у научной мысли, и вовсе не только украшательская, которую в случае более или менее красивой ее подачи чаще всего славят несправедливо, а форма, присущая самой подаче, форма конструктивная, наиболее отчетливо проявляющаяся в том, что даже при самом объективном выражении подача никогда не воспринимается точно так же, как задумал ее автор; форма неизменно претерпевает изменения, приспосабливающие подачу к личному пониманию. Однако в научном докладе форма сильно оттесняется инвариантным, чисто рациональным наполнением. - Но уже в эссе, в "созерцании", в "раздумье", мысль полностью зависит от своей формы, и было уже указано на то, что это связано с содержанием, которое обретает выражение в подлинном эссе, являющимся не просто наукой в шлепанцах. Что до стихов, то подлежащее в них выражению в своей и только в своей форме полностью есть то, что оно есть. Мысль там окказиональна в столь же высокой мере, как и жест, и чувства возбуждаются не столько ею, сколько составленностью ее значения почти исключительно из чувств. А в романе и драме, а также в смешанных формах - между эссе и трактатом (ибо "чистое эссе" - абстракция, для которой почти невозможно подобрать пример), мысль как дискурсивная связь идей проступает опять в обнаженном виде. Однако если таким местам в повествовании не присуща также неотъемлемость от формы, то от них неизменно веет неприятным впечатлением импровизации, выпадения из роли и непроизвольной замены пространства изображения на приватное жизненное пространство сочинителя. Поэтому именно в романе, который, как никакая другая художественная форма, призван к восприятию интеллектуального наполнения времени, видны трудности запечатления фигур, а также попытки справиться с этими трудностями, зачастую выражающиеся в сложных взаимодействиях и пересечениях плоскостей.

Роман «Человек без свойств» — главное произведение выдающегося австрийского писателя XX в. Роберта Музиля (1880–1942). Взяв в качестве материала Австро-Венгрию накануне первой мировой, Музиль создал яркую картину кризиса европейского буржуазного общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роберт Музиль - австрийский писатель, драматург, театральный критик. Тонкая психологическая проза, неповторимый стиль, специфическая атмосфера - все это читатель найдет на страницах произведений Роберта Музиля. В издание вошел цикл новелл "Три женщины", автобиографический роман "Душевные смуты воспитанник Терлеса" и "Наброски завещаний".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роберт Музиль (1880–1942), один из крупнейших австрийских писателей ХХ века, известен главным образом романом «Человек без свойств», который стал делом его жизни. Однако уже первое его произведение — роман о Тёрлесе (1906) — представляет собой явление незаурядное.«Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» — рассказ о подростке, воспитаннике закрытого учебного заведения. Так называемые «школьные романы» были очень популярны в начале прошлого века, однако Тёрлес резко выделяется на их фоне…В романе разворачивается картина ужасающего дефицита человечности: разрыв между друзьями произошел «из-за глупости, из-за религии».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

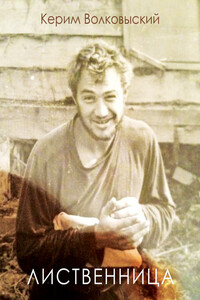

«Лиственница» – первая публикация стихов Керима Волковыского в России.В книгу вошли стихи разных лет, переводы из Федерико Гарсиа Лорки и эссе «Мальчик из Перми», в котором автор рассказывает о встрече с Беллой Ахмадулиной полвека назад.

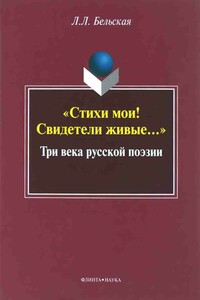

Это не история русской поэзии за три века её существования, а аналитические очерки, посвящённые различным аспектам стихотворства — мотивам и образам, поэтическому слову и стихотворным размерам (тема осени, образы Золушки и ласточки, качелей и новогодней ёлки; сравнительный анализ поэтических текстов).Данная книга, собранная из статей и эссе, публиковавшихся в разных изданиях (российских, израильских, американских, казахстанских) в течение тридцати лет, является своего рода продолжением двух предыдущих сборников «Анализ поэзии и поэзия анализа» (Алматы, 1997) и «От слова — к мысли и чувству» (Алматы, 2008)