Если ты назвался смелым - [2]

— «Рыжая» возмущалась, требовала, чтоб ты извинилась. Иначе, говорит, ноги моей здесь больше не будет. А он ей: «Кажется, так действительно будет лучше». Тогда «рыжая» начала всхлипывать и сморкаться. Потом как закричит: «Я всю жизнь люблю тебя, Ольгерт!» А он так спокойно, спокойно: «Ну, это не совсем так, конечно. Но не в этом дело. Дело в том, что у меня нет и не может быть выбора между вами и Рутой». Так и сказал, слово в слово. «Рыжая» еще что-то покричала о неблагодарности. Потом убежала. Дверью хлопнула.

С этого дня все заботы по хозяйству легли на меня. Наверно, хозяйничала я плохо, потому что денег нам теперь с папой никогда не хватало. Дня за три до получки я начинала лихорадочно экономить. Тетя Анна научила меня готовить самый дешевый обед—из вымени. Противный на вид, этот субпродукт надо было часа три варить, а потом резать ломтиками и обжаривать.

Как только я ставила перед папой тарелку с этими поджаренными ломтиками, он усмехался, спрашивал:

— Опять села?[1]

Я виновато кивала головой. Папа после обеда отправлялся к дяде Алберту — отцу Скайдрите — «восполнять дефицит в бюджете».

Так мы и жили. Папа стал молчаливым, замкнутым. Я уж думала: «Все, состарился». Он никуда не ходил, на вечера часто приносил работу, располагался на столе с чертежной доской, и тогда мне приходилось делать уроки у Скайдрите.

И вдруг, буквально в один день, все изменилось. Папа пришел домой поздно. Вид у него был смущенный и рассеянный. После этого он стал часто исчезать вечерами из дому, виновато говоря мне:

— Я скоро вернусь, Рута.

Но я никогда не слышала, как он возвращался: уже спала.

А когда однажды папа тихонько запел во время работы, я поняла: он влюбился.

Я заранее возненавидела эту женщину. Она представлялась мне такой же, как рыжая Дагмара.

Все время, прошедшее со смерти мамы, мы были с папой вместе. Теперь эта новая «рыжая» отнимала его у меня. Напрасно убеждала меня тетя Анна:

— Папа еще молодой. Очень хорошо, если он женится.

Мне было противно, что она говорит об этой, новой, теми же словами, что и о Дагмаре. Значит, и в самом деле обе они стоят одна другой. По вечерам, когда я оставалась одна, мне виделось, как папа ведет эту женщину под руку, может быть, целует ее. Я задыхалась от ненависти и отвращения. Папа, наверно, понимал это. И все-таки то и дело исчезал по вечерам.

Зима стояла сырая, слякотная. Папа со своих прогулок приходил с мокрыми ногами. Кончилось тем, что он схватил ангину, целую неделю лежал с высокой температурой и ничего не ел.

Тоня

В этот день я вернулась из школы рано. Папа дремал. Чтоб не разбудить его, я решила посидеть тихонько и заштопать расползшийся на локте рукав школьного платья.

Чем больше я штопала, тем больше ползла в стороны дырка. Но все равно рукав надо было привести в порядок, иначе мне завтра не в чем будет идти в школу.

Я штопала и думала, что мама на те же самые деньги умела и вкусно накормить нас и купить одежду, обувь. Я, наверно, никогда не научусь так хозяйничать. Вот мне платье нужно. Папе — новые ботинки… Да мало ли что еще нам надо!

В прихожей дважды звякнул звонок: к нам. Я открыла. За дверями стояла молодая женщина. На улице шел снег, и у нее на меховой шапочке, на воротнике, на темных пушистых волосах блестели снежинки. Я подумала, что это врач.

— Скажите, здесь живет Ольгерт Эзеринь? — В глазах у нее была тревога.

Я сразу поняла: это ОНА.

— Ольгерт Эзеринь живет здесь, но он болен,— сухо ответила я и хотела захлопнуть дверь перед носом у этой наглой женщины, не постеснявшейся прийти в наш дом.

— Я знаю, Рута,— так, словно мы с ней давно знакомы, ответила женщина.— Я потому и пришла, что он болен.— И она вошла в переднюю.

Пока раздевалась, засыпала меня вопросами:

— Как температура? Что говорит врач? Какие лекарства принимает?

Я отвечала сквозь зубы. Все во мне кипело. А она, как ни в чем не бывало, разделась, спросила:

— Сюда? — и без стука вошла в комнату.

Я двинулась следом, намереваясь ни на минуту не оставлять их вдвоем.

Папа по-прежнему дремал. Она заглянула ему в лицо — он лежал на боку, отвернувшись к стенке,— чуточку улыбнулась. Не губами, одними глазами. И папа мгновенно проснулся.

— Тоня! — обрадовался он и сел.

Она положила ему ладонь на лоб, и папа послушно лег, только позу переменил — повернулся к ней лицом. Смотрел на нее, и улыбался, и смущенно запахивал на груди куртку пижамы.

— Жар,— не отнимая ладони от его лба, озабоченно сказала та, которую он назвал Тоней.

Придвинула стул, поставила возле него на пол большую, наполненную чем-то сумку, села.

— Похудел. Очень. Наверно, ничего не ешь? —Ничуть не стесняясь меня, она назвала его на «ты»!

— Не могу,— ответил папа.— Глотать совсем не могу.

— Ну-ка, покажи горло.

Папа раскрыл рот. Тоня заглянула в горло, покачала головой.

— Основательно! Но есть надо,— нагнулась, достала из сумки бутылку молока и обратилась ко мне: — Вскипяти, Рута. Начнем лечить.

Я взяла бутылку и вышла на кухню. Конечно, сейчас они начнут целоваться. Как бы не так! Поставила кастрюльку с молоком на газ, на цыпочках подошла к двери и рывком отворила ее.

Тоня стояла у стола, разглядывала мою штопку.

Семнадцатилетняя Юля жила в коммунальной квартире в Москве, когда началась война. Рассказ был напечатан в журнале «Юность» (№6,1984 год).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

События в рассказе изложены подлинные. Героини — сама Мария Петровна (в рассказе — Маша большая) и ее ближайшая, со времен войны, подруга Мария Григорьевна (Маша маленькая).

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

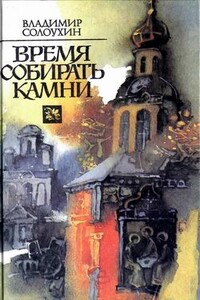

В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные произведения, прошедшие проверку временем и читательским вниманием, такие, как «Письма из Русского Музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Продолжение времени».В них писатель рассказывает о непреходящей ценности и красоте памятников архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного отношения к ним.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.