Дюрер - [3]

Таким образом, римская цифра «один» на гравюре после слова «меланхолия» получает свое объяснение — это меланхолия художника, человека искусства, неспособного подняться, согласно Агриппе Неттесгеймскому, с низшей ступени познания. Меланхолический темперамент свойствен рожденным под знаком планеты Сатурн, то есть творческим людям, наделенным способностями к искусству, поэзии, философии. Панофский считает эту гравюру аллегорией стремления художника к постижению истины и, одновременно, осознания невозможности этого постижения, иначе говоря, духовным автопортретом Дюрера, которому принадлежат такие слова: «Ложь в нашем понятии и темнота так крепко укрепились в нашем разуме, что, даже идя ощупью, мы ошибаемся».

Книга Марселя Бриона об Альбрехте Дюрере — не научная монография, и потому автор может себе позволить несколько модернизировать самосознание и образ мышления человека шестнадцатого столетия, обнаружить в искусстве Германии первой четверти XVI века черты маньеризма и барокко, а также иной раз считать достоверным то, что для историка искусства пока остается гипотетическим. Существуют определенные законы жанра, и автор их придерживается. Повествование о жизни художника, его путешествиях, о людях, с которыми он встречался и дружил, о происходивших в его время исторических событиях увлекает читателя, вызывает интерес к Дюреру и, что самое главное, создает яркий и запоминающийся образ этого замечательного мастера немецкого Возрождения.

Портрет ребенка

Из-под серебряного карандаша, которым осторожно водил юный подмастерье, преисполненный одновременно дерзости и нерешительности, рождалось странное лицо. Лицо ребенка двенадцати-тринадцати лет, исключительно сосредоточенное, чье внимание распределялось между зеркалом, в котором оно отражалось, и листом бумаги, на котором острый карандаш пытался его воспроизвести. Лицо в зеркале казалось знакомым и в то же время незнакомым, это «я», которое можно увидеть только случайно, и никогда нельзя быть уверенным в том, что это истинное лицо, так как человек перед зеркалом может придавать ему особое выражение. Таким образом, возникли два изображения одного и того же оригинала: одно — в зеркале, а другое — на листе бумаги. Штрих за штрихом на бумаге постепенно появляются очертания подбородка и щеки, ниспадают волнистые пряди волос, на голове возникает колпак подмастерья, образуют крупные складки широкие рукава рубахи из сукна и, наконец, странным образом, под рукой, которая рисует, возникает другая рука, тоже правая, только без карандаша, с вытянутым указательным пальцем, направленным на что-то, чего мы не видим.

Этот портрет восхищает прежде всего потому, что ребенок сам нарисовал себя. Что побудило его сделать это? Стремление понять себя? Желание осуществить трудный эксперимент? В Германии XV века существовало совсем немного автопортретов; кроме того, очень сложно рисовать себя, глядя в зеркало. Воспроизведение изображения в зеркале, которое было не более реальным, чем на бумаге, выдвигало сложные проблемы, как технические, так и психологические, к решению которых маленький подмастерье золотых дел мастера не был подготовлен. Удивляет это желание мальчика тринадцати лет познать себя: в этом возрасте наше внимание и воображение привлекает такое многообразие окружающего мира, что не остается времени для того, чтобы заинтересоваться собой. Обычно подростки настолько увлечены мечтами о фантастической судьбе, что это настойчивое желание трезво оценить холодную реальность собственной индивидуальности нас поражает и кажется практически аномальным. В этом возрасте хочется казаться лучше, чем ты есть на самом деле, если не совсем другим, или, по крайней мере, хочется восхищаться собственными достоинствами, своей красотой и редким характером.

Ничего подобного в данном случае. Единственное желание познать реальность, во всей ее полноте, заставило этого мальчика сесть за стол перед зеркалом, в котором словно в рамке появилось его изображение. Закончив рисунок, ребенок его подписал и поставил дату, подтверждая таким образом подлинность этого важного автобиографического документа. «Я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда я был еще ребенком. Альбрехт Дюрер». Впервые подпись Дюрера появилась на рисунке и также впервые перед нами предстает портрет человека, который в течение всей жизни настолько отличался самолюбованием и желанием «копировать» себя, что можно сказать, что за исключением Рембрандта, не существует ни одного художника, который оставил бы такое количество автопортретов. У Рембрандта эта заинтересованность собой была вызвана своего рода озабоченностью по уходящему времени, что заставляло его интенсивно наслаждаться мимолетными мгновениями, и в то же время фиксировать все, что непрерывно меняется; это было не беспричинным любопытством, хотя художник из Амстердама часто писал себя в театральных костюмах с красочными и экстравагантными аксессуарами, и каждый раз, когда он приближался к зеркалу, его отражение казалось ему странным и незнакомым; можно думать, что каждый портрет был попыткой осознать собственное «я», столь неуловимое и исчезающее, боящееся неизвестного, попыткой остановить неумолимый бег времени.

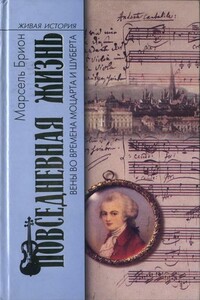

Марсель Брион воскрешает в своей книге золотой век Вены — «счастливого города», предававшегося в ту эпоху изысканным наслаждениям. Здесь не умолкая звучала музыка, давались превосходные представления, устраивались ярмарки, гулянья, шествия, выступления бродячих фокусников и акробатов. В головокружительном вальсе, как во сне, проходила жизнь; венцы как будто жили, чтобы танцевать и умереть, задохнувшись от танца.Но не только о радостях венской жизни написана эта книга. Здесь подробно повествуется о закулисной истории Австрии от Иосифа II до Меттерниха, о появлении класса буржуазии и «царстве г-на Бидермайера», который мечтает о розовом с позолотой мире, но мечта которого прерывается революцией 1848 года, знаменовавшей конец блистательной эпохи.Марсель Брион, член Французской академии, — автор романов и новелл, большой знаток искусства и музыки, автор многих книг.

Среди гигантов ренессансной Италии, давшей миру Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Боттичелли, Браманте, Джорджоне и многих других великих мастеров, Микеланджело Буонарроти возвышается непревзойденным колоссом. Он рано занял центральное положение в искусстве Высокого Ренессанса, проявив себя с необычайной энергией и редким талантом во всех видах пластических искусств — скульптуре, живописи, графике, архитектуре. И еще он был выдающимся поэтом, творчество которого отмечено глубиной мысли и высоким трагизмом.За свою долгую 89-летнюю жизнь художник испытал подлинные взлеты творческого вдохновения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.