Дубровицы - [13]

Императрица Елизавета Петровна вспомнила о внуке воспитателя своего отца, вернула его из дальних городов и в 1753 году назначила московским генерал- губернатором с чином тайного советника. Для престижа рода высокий ранг владельца Дубровиц, наверное, немалая заслуга. Но москвичам С. А. Голицын не запомнился, и его имя прочно забыто. За пять лет управления первопрестольной князь не оставил ни плохой, ни доброй памяти.

Вспоминаются по этому поводу строки державинской «Оды на знатность»:

И в более поздние времена среди сменявших друг друга поколений дубровицкой ветви Голицыных, пожалуй, не было ни одного первостепенного или даже второстепенного исторического деятеля. Словно потомков князя Бориса Алексеевича имел в виду Г. Р. Державин, когда писал:

В соседнем с Дубровицами Лемешове строится по заказу московского генерал-губернатора новая кирпичная церковь. Она занимает место деревянного Ильинского храма, который, если помните, был перенесен сюда из усадьбы Б. А. Голицына. В письменных источниках о Лемешове упоминается одновременно с Дубровицами в 1627 году. В ту пору Лемешово значилось деревней, где было всего четыре двора. Судя по описи, через двадцать лет к ним прибавилось еще шесть. Сперва деревня называлась иначе – Олешкова или Алешкова, йотом была известна как Млешово, и только к концу XVII столетия писцы остановились на современном варианте. В Окладных книгах за 1704 год записано таким образом: «за князем Борисом Алексеевичем село Лемешово, что была деревня Алешкова, а в селе крестьян 15 дворов, в иих 70 человек…»

Кирпичная лемешовская церковь, поставленная на высоком берегу Пахры, удачно вписалась в окрестный пейзаж. Ее скромная архитектура не претендует на соперничество с творением Петровской эпохи в Дубровицах, она привлекательна своей простотой. План сооружения характерен для елизаветинского времени – квадратное основное помещение перекрыто высоким, напоминающим купол, граненым сводом и дополнено прямоугольными помещениями алтаря и притвора. С запада вплотную примыкает приземистая колокольня, которая придает определенное своеобразие силуэту памятника. Плоские фасады оживляют скромные белокаменные вставки в виде угловых пилястр, ленточных наличников и профильных карнизов (эта отделка частично закрыта поздними пристройками). Больше фантазии зодчие вложили в завершение храма, поставив на свод крохотный вычурный барабан и главу, будто приплюснутую сверху невидимой тяжестью.

При подъезде к Дубровицам со стороны Подольска удаленная лемешовская церковь привлечет внимание лишь на короткое время. Взгляд невольно вернется к сверкающей прямо по курсу золотой короне белокаменного дубровицкого столпа.

Рядом со Знаменской церковью усадебный дворец. Он выстроен несколько позже – в середине XVIII века и потом неоднократно перестраивался. Архитектуру дворца некоторые ценители классицизма называли «нелогичной» и даже «курьезной». С точки зрения строгости стиля им казались чрезмерно грузными фронтоны над южными боковыми выступами – ризалитами, а над северными, напротив, весьма легковесными. Конструктивно неоправданной казалась иным несколько завышенная центральная часть здания с полуциркульными окнами под карнизом. Все это нередко рассматривалось вне строительной истории сооружения. Некоторые ревнители классицизма усматривали даже «неумение мастера справиться со всеми сложностями композиции». Однако при более объективном анализе неизбежно следует вывод, что отступление от привычной для классицизма строгой и ясной планировки допущено не случайно. Все дело в том, что в основе дворца было сохранено построенное, очевидно, при С. А. Голицыне здание в стиле барокко. Его центральная часть первоначально не была завышена, с боков же имелись характерные для барокко ризалиты, которые позже надстроили классическими фронтонами.

Сохранились до наших дней возведенные в соответствии с замыслом середины XVIII столетия каменные флигели, которые располагались относительно главного дома на диагональных осях. Утрачен лишь один из четырех флигелей – северо-восточный. Зато хорошо сохранившийся северо-западный флигель дает неплохое представление об изначальной архитектуре дома. Во вкусе елизаветинского времени этот флигель оформлен парными пилястрами, а его окна – ленточными наличниками, позволяющими довольно точно датировать постройку 1750-ми годами.

Флигель состоит из двух одинаковых по величине палат, разделенных сенямн. На западном фасаде, невидимом со стороны дома, исчезли окна с барочным декором, появился новый дверной проем и была пристроена терраса, а вход с южной стороны закрыл деревянный тамбур. Раньше в этом флигеле находилась квартира управляющего усадьбой. Образующие парадный двор одноэтажные южные флигели, возведенные также при С. А. Голицыне, были основательно перестроены в конце XVIII века, получив тогда отделку в стиле классицизма.

К елизаветинским временам относится и устройство в Дубровицах французского парка, ныне почти утратившего признаки регулярности. Парк занимал участок к западу от дворца, в конце его были построены служебные корпуса. Знаменский храм в этот период ни в ремонте, ни в переделках не нуждался. Владелец Дубровиц ограничивался лишь ежегодными указаниями мажордому Татаринову «О довольствии священника Иоанна Семенова».

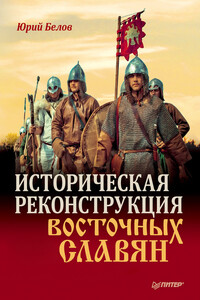

Как жили наши предки-славяне тысячу лет назад? Как выглядели, во что верили, какие обряды проводили, как вели хозяйство и сражались с врагами? Да и вообще: как это – жить, например, веке в девятом? Обо всем этом можно прочитать в книгах. Но есть только один способ испытать на себе – стать реконструктором. Движение исторической реконструкции с каждым годом собирает все больше любителей истории. Как к нему присоединиться? Из чего сшить костюм? Как сделать настоящую кольчугу? Где тренируют древнерусских воинов сегодня? На все вопросы новичка-реконструктора ответит эта книга.

"Когда-то великий князь Константин Павлович произнёс парадоксальную, но верную фразу — «Война портит армию». Перефразируя её можно сказать, что история портит историков. Действительно, откровенная ангажированность и политический заказ, которому спешат следовать некоторые служители музы Клио, никак не способствует установлению исторической истины. Совсем недавно в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена в общем-то малозаметная дата 100-летия участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.