Другая… - [6]

Две девчонки, одной умирать, другой жить…

Пока мама, являвшая собой саму жизнь во всей её прелести и богатстве, была жива, она же, как мне кажется, была и разносчицей смерти; ею соблазнённая, её же и навлекавшая. Вплоть до четырнадцати, а не то и до пятнадцати лет, я смутно ощущала, что она и мне позволила бы умереть вслед за тобой. Случалось, грозила наложить руки и на себя, в знак заслуженной нами с отцом кары, на что указывало и её: «подождите вот не станет меня», звучавшее в пору особого её гнева, хотя угроза та должно быть означала лишь желание перебраться куда-то и пожить одной…

Умиравшие молили её посидеть у изголовья, всякий раз звали обряжать умерших. Отправлялась она туда в охотку, странно обрядившись: одной молодой девушке, угасавшей в чахотке, явилась в образе святой Терезы из Лизьё, повязав на голову простыню.

В сорок пять, ложась на операцию, боялась я, что не выберусь из анестезии, умру раньше неё — ушла, дескать, она, то есть ты, затем отец, теперь вот и я, так всех нас и перехоронит.

На одном из своих рисунков Рейзер Ж.-М. нарисовал мужчину, со спины, мужчина ведёт за руку ребёнка, ведёт по длинному мосту. Мост переброшен через глубокое ущелье, и у моста нет перил. Мост в три полосы: правая из них осталась позади (за спиной мужчины) низвергающимся в пучину разломом, на левой (по ней идёт ребенок) через несколько шагов такой же разлом, с зияющей после него пропастью, перед мужчиной мост цел и узок — только для одного пешехода. За спиной мужчины три следа, два из них детские, один закончился на правом разломе моста…

Рисунок свой Рейзер назвал так:

«Мост утраченных детей».

И всё же, слова словами, а дела делами — зимой кутала она меня сверх всякой меры, стоило мне лишь чихнуть, и отца тут отправляли за врачом. Она возила меня на консультации к специалистам в Руан, платила стоматологам даже по их разумению неприличные гонорары. Покупала исключительно мне и для меня телячью печенку и молодое, розовое мясо. Но при этом обронённое: «ты влетаешь нам в копеечку» укором звенело в ушах, а упрёк в ломкости, в телесной непрочности хлестал по душе. Я совестилась невзначай кашлянуть, меня не оставляло чувство вины за то, что «вечно со мной что-нибудь, да не так», что дорого им стоило моё выживание, моё не прекращавшееся бытиё.

Разумеется, я её обожала. Говорили, что была она красивой женщиной, и что я «в неё». Я гордилась тем, что была схожа с ней, порой за то же и ненавидела, и тогда, стоя перед зеркалом дверцы шкафа, грозила ей кулаком и желала ей смерти.

Писать тебе, значит без конца рассказывать о ней: она правообладательница излагаемому, за ней право на суждения, оспариваемые мною вплоть до той самой поры, пока не стала она жалкой и немощной в своём безрассудстве, а мне не хотелось уже, чтобы она умирала.

Нас с нею разделяет невысказанное…

С самого начала этого послания не получается у меня написать ни наша мама, ни наши родители. Не могу я поместить тебя в это благозвучное трио моего детства. Нет тому подходящего местоимения. (Не есть ли несбыточность того своего рода устранением тебя, рикошетом перенаправляемое тебе упразднение меня, озвученное при мне в той, в воскресной беседе?)

По одному, из расплодившихся теперь мнений, родители у нас с тобой ни одни и те же. Когда родилась ты, а это тридцать второй год, были они молоды, со дня их замужества едва минуло четыре года. Парочка амбициозных трудоголиков, влезшая в долги на приобретение собственного дела, в Вале, в прядильном пригороде Лильбонна. Помимо лавчонки, у него была ещё одна работа, поначалу на стройке в Годэ, затем на нефтепереработке в Порт-Жероме. Вокруг них, да и в них самих бурлила надежда, порождённая Народным фронтом. Рассказы о тех сумасшедших годах, как и воспоминания о вечеринках в их кафе, «часов до трёх утра», заканчивались непременным: «ну да, в ту пору все мы были молоды…».

На одной из довоенных фотографий без даты он держит тебя, улыбающуюся, на плече. На ней платье в крупный горошек с воротом из светлого кружева. На глаза ниспадает густая прядь. Она точь-в-точь такая же, какой была и в год своей свадьбы, в двадцать восьмом, лощённая насмешница. Никогда не видела её ни в том платье, ни с такой причёской. С той женщиной, что там с тобой, в твоём времени я не знакома.

В самом начале моего времени, на фото со мной сделанных, конечно же, весной сорок пятого, они пусть и улыбаются, но нет уже в них и следов той юношеской беззаботности, всё аморфно, всё сглажено. Их лица избороздили черты, и те черты их отяготили. Платье на ней в полоску, я видела его на ней очень долго. Волосы коротко подстрижены и завиты.

Они пережили бегство, пережили оккупацию, бомбардировки… они пережили твою кончину, они стали родителями, утратившими ребёнка.

И там с ними — ты, невидимая, но явная их боль.

Они должны были тебе говорить: «когда ты станешь большой», перечислять всё то, что ты сможешь когда-то сделать — научиться читать, кататься на велосипеде, ходить без чьей-либо помощи в школу. Они, должно быть, говорили тебе: «а вот в следующем году…», «этим летом…», «скоро…», пока, однажды, на место будущего не заступила пустота.

В 1963 году двадцатитрехлетняя Анни Эрно обнаруживает, что беременна. Во Франции того времени аборты были запрещены. «Событие», написанное сорок лет спустя, рассказывает о нескольких месяцах, в течение которых она скрывала беременность от родителей, искала помощи у знакомых и врачей и тщетно пыталась сделать аборт вязальной спицей. История, рассказанная в жестокой простоте фактов, показывает нам общество табу и классовых предрассудков, где пережитое героиней становится инициацией. Опираясь на записи в дневнике и память, скрупулезно выстраивая двойную перспективу, Эрно подбирает новое значение для прожитого опыта.

В гериатрическом отделении больницы в пригороде Парижа умирает пожилая женщина с болезнью Альцгеймера. Ее дочь, писательница Анни Эрно, пытаясь справиться с утратой, принимается за новую книгу, в которой разворачивается история одной человеческой судьбы – женщины, родившейся в бедной нормандской семье еще до Первой мировой войны и всю жизнь стремившейся преодолеть границы своего класса. «Думаю, я пишу о маме, потому что настал мой черед произвести ее на свет», – объясняет свое начинание Эрно и проживает в письме сцену за сценой из материнской жизни до самого ее угасания, останавливаясь на отдельных эпизодах их с матерью непростых отношений с бесстрастием биографа – и безутешностью дочери, оставшейся наедине с невосполнимой нехваткой.

Романы Эрно написаны в жанре исповедальной прозы, лишены четкой фабулы и — как бы это сказать… — слегка истеричны, что ли. История под названием «Обыкновенная страсть» — это предклимактерические воспоминания одинокой француженки о ее любовнике, эмигранте из Восточной Европы: серьезная, тяжелая, жизненная книга для читательниц «женских романов».

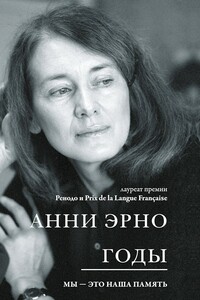

Образы составляют нашу жизнь. Реальные, воображаемые, мимолетные, те, что навсегда запечатлеваются в памяти. И пока живы образы, жива история, живы люди, жив каждый отдельный человек. Роман «Годы» — словно фотоальбом, галерея воспоминаний, ворох образов, слов, вопросов, мыслей. Анни Эрно сумела воплотить не только память личности, но и коллективную память целой эпохи в своей беспрецедентной по форме и стилю прозе. И страницы, пропитанные нежным чувством ностальгии, смогут всколыхнуть эти образы в вашем сознании, увековечив воспоминания навсегда.

Излюбленный прием Эрно — ретроспектива, к которой она прибегает и во втором романе, «Стыд», где рассказчица «воскрешает мир своего детства», повествуя о вещах самых сокровенных, дабы наконец-то преодолеть и навсегда изжить вечно преследующий ее стыд за принадлежность к «вульгарному» классу — мелкопоместным буржуа.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.

Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.

Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.