Дорога на Стрельну - [3]

«Война! Война! На митинг! На митинг!» — послышались голоса.

И был митинг в истфаковском лектории. Огромный амфитеатр до отказа забит. Сотни лиц — одновременно знакомых и незнакомых. Разве можно узнать того же Яшку Гривца, того же Мишку Сипенко, того же Мишку Адамовича? Они торжественно серьёзны.

Начались речи. Ораторы сменяют друг друга. Ректор университета, академик Тарле, студенты — от всех курсов… Казалось, речам не будет конца. Каждого слушают с искренним интересом и волнением. И всем хочется, чтобы говорили ещё и ещё, чтобы снова и снова звучали вдохновенные слова о том, что победа будет одержана малой кровью, что война в самое ближайшее время приблизится к границам Германии и что в тылу у фашистов поднимется мощное народное движение…

Последним выступает доцент Муратов. Он заканчивает свою пылкую речь словами: «До сих пор мы с вами, товарищи, изучали историю. А теперь мы сами будем её делать!»

Подъем был такой, что, если бы тут же стали записывать добровольцев на фронт, все бы уже тогда стали ополченцами… Запись в ополчение тогда ещё не началась, и мы вернулись в свои аудитории. Сессия продолжалась, но проблема «тройка — пятёрка» разом потускнела. Впереди — это мы уже понимали — был другой, куда более грозный экзамен…

КНИГОЛЮБЫ

(Из записок военного переводчика)

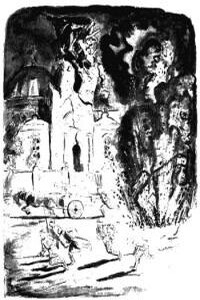

Мы оставляли город. Там, позади, в окопах, отрытых вдоль берега Луги, ещё держал оборону один из полков нашей дивизии.

Город горел. Полуторка, на подножке которой я ехал, держась за дверцу, медленно ползла по горящей улице. Воздух был насыщен зноем и треском. Порой казалось, что мы находимся в топке большой печи, растопленной сухими дровами. Трещали пылающие деревянные дома. Доносился треск пулемётных очередей.

В небе то и дело рвалась шрапнель, и в его синеве то тут, то там растекались кляксы разноцветных чернил — красных, жёлтых, бело-голубых…

Наша полуторка плыла в самом конце потока беженцев. Машина принадлежала штабу полка. Везли на ней в тыл полковое имущество. Сопровождал его адъютант командира полка — лихой и шумный старший лейтенант Ковригин. Ему подчинялись шофёр Вася и два бойца, ехавшие в кузове.

Старший лейтенант стоял на подножке справа от кабины и то и дело покрикивал: «А ну примите в сторону! Дорогу! Дорогу! Гуди, Вася! Гуди!»

Для меня, конечно, нашлось бы место в кузове. Но, стоя на подножке, я, как мне казалось, выглядел более значительным, более деловым, что ли… А это было для меня важно. По должности я был переводчиком штаба дивизии. Но ни пленных, ни трофейных документов в дивизии пока не было и делать мне было нечего. От этого и было неловко. Я то и дело напрашивался на какие-нибудь поручения. Вот и сегодня отвозил пакет из штаба дивизии в штаб полка и теперь возвращался на попутной машине.

Мы приблизились к двухэтажному каменному зданию городской библиотеки. Оно не было тронуто огнём. Я не раз бывал в ней, пока дивизия стояла в городе. Сейчас входная дверь библиотеки была открыта настежь. Перед ней, на панели, стояла подвода, запряжённая маленькой рыжей лошадкой. Библиотекарши — пожилая заведующая и две молоденькие девушки — увязывали нагруженный книгами воз.

Я попросил Ковригина остановиться, соскочил с подножки и подошёл к библиотекаршам попрощаться.

— Вот эвакуируемся, — сокрушённо качая головой, сказала заведующая и заплакала. — Может быть, вы, товарищ командир, увезёте на машине хоть сколько-нибудь книг? — обратилась она к Ковригину. — У нас всего одна подвода… Да и куда везти книги — не знаем. Вашим бойцам будет что почитать… А здесь книги пропадут. Сожгут их фашисты.

— Со всем бы удовольствием, — сказал Ковригин, — но в данный момент не можем. Срочно надо доставить полковое хозяйство.

— Есть идея, — сказал я. — Вы, товарищи, поезжайте, а как разгрузитесь и заправите машину, сюда за мной подскочите. А я, пока вы туда-сюда гоняете, пошурую в библиотеке. Отберу подходящие для нас книги. Отвезём их потом в политотдел.

— А что, верно! Кроме «спасиба», нам за это ничего не скажут, — поддержал меня один из красноармейцев.

Женщины вопрошающе смотрели на Ковригина.

— Ладно, — сказал тот. — Оставайся, Данилов. Через полчасика мы за тобой вернёмся… Смотри, много не набирай. Трогай, Вася!

Ковригин вскочил на «мою» левую подножку. Вася дал сигнал, и машина укатила. Я помог женщинам увязать книги на возу, пожелал им счастливого пути — и подвода тоже тронулась в путь.

Пулей взлетел я по лестнице на второй этаж и вошёл в большой зал, уставленный стеллажами с книгами.

Здесь все было по-прежнему.

Хорошо помню, что в первые минуты я ещё отчётливо слышал звуки, доносившиеся с улицы: крики людей, лай собак… Доносились и звуки боя, что шёл у реки. Очереди пулемётов слышались то громче, то тише. Где-то совсем близко, в саду за библиотечным зданием, бухнулся снаряд.

Я вошёл в пространство между двумя стеллажами и оказался «дома» — будто попал в родные стены библиотеки истфака. С корешков книг на меня смотрели такие знакомые имена: Карамзин, Соловьёв, Ключевский… А вот и книги моих учителей — академиков Грекова, Струве, Тарле…

Погрузившись в раздумья, навеянные неожиданной встречей с такими знакомыми и такими дорогими мне именами, я то ли перестал обращать внимание на шумы улицы, на звуки поя, доносившиеся от реки, то ли и в самом деле кругом стало тише…

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В первые же дни Великой Отечественной войны ушли на фронт сибиряки-красноярцы, а в пору осеннего наступления гитлеровских войск на Москву они оказались в самой круговерти событий. В основу романа лег фактический материал из боевого пути 17-й гвардейской стрелковой дивизии. В центре повествования — образы солдат, командиров, политработников, мужество и отвага которых позволили дивизии завоевать звание гвардейской.

Полк комиссара Фимки Бабицкого, укрепившийся в Дубках, занимает очень важную стратегическую позицию. Понимая это, белые стягивают к Дубкам крупные силы, в том числе броневики и артиллерию. В этот момент полк остается без артиллерии и Бабицкий придумывает отчаянный план, дающий шансы на победу...

Это невыдуманные истории. То, о чём здесь рассказано, происходило в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу, в маленькой лесной деревушке. Теперешние бабушки и дедушки были тогда ещё детьми. Героиня повести — девочка Таня, чьи первые жизненные впечатления оказались связаны с войной.

Воспоминания заместителя командира полка по политической части посвящены ратным подвигам однополчан, тяжелым боям в Карпатах. Книга позволяет читателям представить, как в ротах, батареях, батальонах 327-го горнострелкового полка 128-й горнострелковой дивизии в сложных боевых условиях велась партийно-политическая работа. Полк участвовал в боях за освобождение Польши и Чехословакии. Книга проникнута духом верности советских воинов своему интернациональному долгу. Рассчитана на массового читателя.

«Он был славным, добрым человеком, этот доктор Аладар Фюрст. И он первым пал в этой большой войне от рук врага, всемирного врага. Никто не знает об этом первом бойце, павшем смертью храбрых, и он не получит медали за отвагу. А это ведь нечто большее, чем просто гибель на войне…».