Дочки-матери. Мемуары - [8]

Когда бабушка выходила замуж, мой дед был компаньоном в деле своих дядьев. Они занимались закупкой крупных партий скота в Маньчжурии и восточной Монголии и перегоняли их для продажи в Россию. Судя по рассказам бабушки, занятие это было рисковое, и не только в том, что всегда была опасность потерять деньги, но и в прямом физическом смысле, так как дед, будучи самым молодым из участников дела, сам сопровождал вместе с перегонщиками гурты скота в трудных и временами опасных климатических условиях Восточной Сибири. В 1902 или 1903 году дед решил выделиться в собственное дело, и семья из Черемхова переехала в Читу. Первое время его дела шли успешно. В одну из экспедиций 1905 года он взял очень крупные кредиты и закупил бо2льшую, чем обычно, партию скота. При перегоне гурты попали в буран и основная часть стада погибла. Через несколько дней после возвращения домой дед застрелился. Случайно моя мама видела это. Она играла на открытой галерее, идущей вдоль фасада дома, и как раз в момент самоубийства заглянула в окно комнаты отца. Мама всегда говорила, что это одно из самых страшных воспоминаний в ее жизни.

Бабушка осталась с тремя детьми и без всяких средств. Почти сразу же она пошла работать в торговую фирму братьев Самсонович. Вначале она была кассиром в магазине. Позже самостоятельно изучила бухгалтерию и стала довольно быстро продвигаться по службе. А впоследствии работала у известного золотопромышленника и купца Второва. Пользуясь абсолютным доверием первых своих работодателей и Второва, два последние года перед Первой мировой войной она ездила в Германию, где производила оптовые закупки товаров для двух этих фирм. После революции она работала главным бухгалтером в гостинице «Селект», построенной в начале десятых годов и до национализации принадлежавшей фирме «Бр. Самсонович». Это тогда было единственное в Чите многоэтажное здание. Там было то ли пять, то ли шесть этажей. А в Ленинграде все годы до выхода на пенсию она была старшим товароведом в таможне Балтийского пароходства.

Я всегда называла ее Батаня. Это имя произошло при сокращении «бабушка Таня» или «баба Таня». И с моей легкой руки (или языка) все внуки и дети младших ее сестер тоже стали так ее называть. Она была поразительно красивая женщина. Невысокая, не полная, но чуть полноватая светлая шатенка с серыми прекрасными глазами. Удивительная посадка головы, небольшой рот и прекрасный овал лица. Во все годы ее жизни меня поражала красота в сочетании со спокойной, властной манерой держаться. Все окружающие ее уважали, но у многих я замечала и некоторый оттенок страха при общении с ней. И ее всегда побаивались мои друзья и подружки. Она, кроме самого раннего моего детства, никогда не была внешне ласкова с нами, внуками, скорей сурова, чем мягка. Но вместе с тем в ее отношении никогда не было недоверия или — несправедливости.

Меня удивляло, что она, оставшись вдовой в очень молодом возрасте, не вышла второй раз замуж. Возможно, самоубийство мужа стало психологической преградой для нее. Но я думаю, что она не была по-женски одинока все последующее время. Когда я уже была не ребенком и наша с ней кровная близость была скреплена еще и трагедией семьи, мне часто хотелось вызвать ее на откровенность, чтобы хоть малейшим словесным ее проговором подтвердить мои интуитивные догадки. Но я всегда получала отпор и какой-то урок. Она очень неуважительно говорила о женщинах, делающих события своей личной жизни достоянием многих. И любила повторять: «Не из всего можно устраивать базар». Однажды, не помню в какой связи, я спросила ее, как она отнеслась бы к измене мужа — мне до времен замужества было еще далеко и вопрос имел, так сказать, абстрактно-литературный аспект, Батаня сказала: «Есть два решения: одно — не знать, второе — уйти. Оба трудные, но ничего промежуточного быть не может».

У Батани был свой прочный круг друзей, с которыми она была доверительна и общительна. Но вне этого круга и родственников она была очень сдержанна, даже суха. Она много читала, но упорно не хотела читать современную литературу. Западная для нее кончалась на Ибсене, русская на Чехове и Андрееве, поэзия на Блоке. Я, став еще при ней «ахматовкой», упорно навязывала ей свои вкусы, но не уверена, что преуспела. Она очень любила оперу. И, когда была возобновлена «Жизнь за царя» (Батаня ни разу не называла ее «Иван Сусанин»), восприняла это как личный праздник. Как ни скудно жили мы в предвоенные годы, но раз или два в сезон она позволяла себе пойти в оперу или в филармонию с главной своей подругой Ириной Семеновной Дрекслер. А в кино в последние годы она не ходила, мне кажется, почти принципиально. Только однажды мы с Раинькой все же уговорили ее и были втроем на «Большом вальсе». Причем реакция Батани была скорей негативная. Мило, легко, пусто. Ну, конечно, музыка. Голос.

Не взяв в жизни ни одного урока музыки, она могла подобрать любую мелодию на любом инструменте — фортепиано, гитаре, балалайке. Но больше всего она любила мандолину. Мы с Егоркой были поражены, когда однажды летом 1938 года она взяла гармошку нашего хозяина — мы жили в деревне за станцией Батецкая в Псковской области — и стала на ней играть. Почему-то мне запомнилось, что среди нескольких мелодий, которые она тогда наиграла, была «Помню, я еще молодушкой была…»

Свои воспоминания публицист и общественный деятель Елена Боннэр посвятила событиям XX века, происходившим в ее семье. (Редакционная аннотация 1994 года)***Елена Боннэр: Я жила в доме, который носил название Любск, коминтерновский дом. Это две теперь гостиницы «Центральная», если ее еще не купил какой-нибудь олигарх. В нашем доме было 500 с чем-то номеров. В каждом номере - семья. И, я думаю, что не затронутыми осталось, может быть, десять семей. Причем большинство населения нашего дома были граждане несоветские.

Автор книги — Елена Георгиевна Боннэр, вдова академика А. Д. Сахарова. Она разделила c Андреем Дмитриевичем все тяготы многолетней ссылки в Горьком (январь 1980 г. — декабрь 1986 г.). Книга названа «Постскриптум» — это как бы послесловие к «Воспоминаниям» А. Д. Сахарова. Большая часть книги была написана в феврале — мае 1986 года, когда Е. Г. Боннэр находилась на лечение в США. Документы, включенные в приложения, содержат и малоизвестные письма, заявления А. Д. Сахарова.

Наверное, все читающие люди слышали о сахаровском проекте «Конституции Союз Советских Республик Европы и Азии». Текст был обнародован в некоторых газетах и журналах, так что многие знают его. Однако никто и никогда не обдумывал его и не спорил о нем. А ведь это своего рода политическое завещание Андрея Дмитриевича Сахарова. Цель настоящей брошюры — открыть серьезное общественное обсуждение конституционных идей Андрея Дмитриевича. В брошюру также включены воспоминания Елены Георгиевны Боннэр и приложения. Лучший способ почтить память академика Сахарова — добиваться, чтобы его идеи оказали воздействие на облик нашей страны и на ее будущую Конституцию.

Вдова академика Сахарова, диссидент, правозащитница, трибун — цепочку определений, которые приходят в голову при упоминании имени Елены Боннэр, можно продолжать долго, но далеко не все знают, что она девочкой попала на фронт, потеряла на войне самых близких. В интервью журналу «Сноб» она подчеркивает, что говорит именно как ветеран и инвалид, сохранивший личную память о войне.Беседовала Маша Гессен.

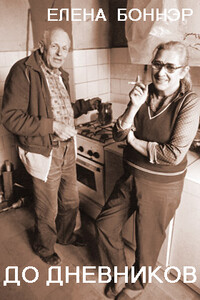

От редакции журнала «Знамя»В свое время журнал «Знамя» впервые в России опубликовал «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова (1990, №№ 10—12, 1991, №№ 1—5). Сейчас мы вновь обращаемся к его наследию.Роман-документ — такой необычный жанр сложился после расшифровки Е.Г. Боннэр дневниковых тетрадей А.Д. Сахарова, охватывающих период с 1977 по 1989 годы. Записи эти потребовали уточнений, дополнений и комментариев, осуществленных Еленой Георгиевной. Мы печатаем журнальный вариант вводной главы к Дневникам.***РЖ: Раздел книги, обозначенный в издании заголовком «До дневников», отдельно публиковался в «Знамени», но в тексте есть некоторые отличия.

Это загадочное искусство пришло из глубины древности. Искусство тех, кого называют по-разному — фокусниками, иллюзионистами, волшебниками. Тех, кто потрясает человеческое воображение невероятными трюками, которые нельзя ни объяснить, ни повторить. Тех, которые творят иллюзии. Тех, кому подвластно невозможное… Эта книга для тех, кто любит все необычное. Дэвид Копперфилд — кто он: маг и кудесник или просто ловкий исполнитель трюков? Может ли простой смертный летать, мановением руки заставлять исчезать огромные самолеты и проходить сквозь стены?

Создатель и бессменный гитарист легендарной рок-группы «Scorpions» вспоминает о начале своего пути, о том, как «Скорпы» пробивались к вершине музыкального Олимпа, откровенно рассказывает о своей личной жизни, о встречах с самыми разными людьми — как известными всему миру: Михаил Горбачев, Пауло Коэльо, так и самыми обычными, но оставившими свой след в его судьбе. В этой книге любители рока найдут множество интересных фактов и уникальных подробностей, знакомых имен… Но книга адресована гораздо более широкому кругу читателей.

Для фронтисписа использован дружеский шарж художника В. Корячкина. Автор выражает благодарность И. Н. Янушевской, без помощи которой не было бы этой книги.

Короткая, но прекрасная жизнь Прокофия Апрасионовича Джапаридзе (Алеши) оборвалась зловещей ночью 20 сентября 1918 года: в числе 26 бакинских комиссаров его расстреляли английские интервенты и их эсеро-меньшевистские наймиты. Несгибаемому большевику, делегату III и VI съездов партии, активному участнику трех революций — Алеше Джапаридзе и посвящается эта книга, написанная грузинским писателем Э. К. Зедгинидзе. Перед читателем проходят волнующие встречи Джапаридзе с В. И. Лениным, эпизоды героической борьбы за власть Советов, за торжество ленинских идеи. Книга адресована массовому читателю.

Много «…рассказывают о жизни и творчестве писателя не нашего времени прижизненные издания его книг. Здесь все весьма важно: год издания, когда книга разрешена цензурой и кто цензор, кем она издана, в какой типографии напечатана, какой был тираж и т. д. Важно, как быстро разошлась книга, стала ли она редкостью или ее еще и сегодня, по прошествии многих лет, можно легко найти на книжном рынке». В библиографической повести «…делается попытка рассказать о судьбе всех отдельных книг, журналов и пьес И.

Составитель этой книги – один из уважаемых афонских старцев, по смирению пожелавший остаться неизвестным. Более 30 лет он собирал и систематизировал повествования и изречения, отражающие аскетическое и исихастское Предание Святой Афонской Горы. Его восемьсотстраничная книга, вышедшая на Афоне в 2011 году, выдержала несколько переизданий. Ради удобства читателей и с благословения старца русский перевод выходит в трёх томах – «Жизнеописания», «Сказания о подвижничестве» и «Рассказы старца Паисия и других святогорцев», которые объединены общим названием «Новый Афонский патерик».Второй том патерика содержит краткие истории об афонских монахах XX века и их яркие высказывания.

Перед Вами сборник литературных портретов известных пар Серебряного века: Марина Цветаева и Сергей Эфрон, Александр Блок и Любовь Менделеева, Анна Ахматова и Николай Гумилев, Ася Тургенева и Андрей Белый, Максимилиан Волошин и Маргарита Сабашникова, Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Есенин и Айседора Дункан. Они не только вписали свои имена в историю русской культуры, но и показали, как любовь побуждает к творчеству и ведет к новым свершениям и открытиям.

Новая книга Аллы Демидовой – особенная. Это приглашение в театр, на легендарный спектакль «Вишневый сад», поставленный А.В. Эфросом на Таганке в 1975 году. Об этой постановке говорила вся Москва, билеты на нее раскупались мгновенно. Режиссер ломал стереотипы прежних постановок, воплощал на сцене то, что до него не делал никто. Раневская (Демидова) представала перед зрителем дамой эпохи Серебряного века и тем самым давала возможность увидеть этот классический образ иначе. Она являлась центром спектакля, а ее партнерами были В.

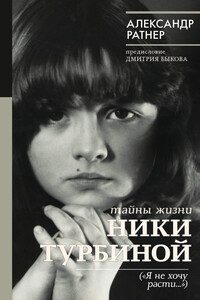

Ника Турбина – знаковая фигура конца 80-начала 90-х годов, поэтесса, известная своими ранними стихотворениями, трагически погибшая в возрасте 27 лет. Многое из ее биографии до сих пор покрыто тайной даже для поклонников ее творчества, в частности, кто был ее отцом, почему порвал с ней отношения Евгений Евтушенко, что делала она в течение года в Швейцарии, действительно ли она являлась автором своих стихов и многое другое. В книге впервые приведена полная биография Ники Турбиной, автор приоткрыл завесы многих ее тайн и рассказал также о семье героини и ее окружении.

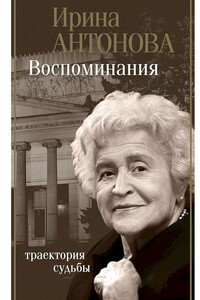

Ирина Антонова — легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, где она проработала семьдесят пять лет. Женщина, которую знал весь мир. Те выставки живописи, что она проводила в музее, становились яркими культурными явлениями Москвы. С ней дружили президенты, политики и послы разных стран, считая для своих государств большой честью представлять музейные коллекции в московском Пушкинском музее. В своей книге она рассказывает о детстве, юности, военных годах, встречах с известными людьми (а среди них Марк Шагал, Илья Эренбург, секретарь Анри Матисса Лидия Делекторская) и о служении великому искусству. Книгу органично дополняют фотографии, отражающие не только события жизни автора, но и культурной истории страны за последние шестьдесят лет.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.