Дневник, 1918-1924 - [5]

Забыл записать, что на днях во дворце был вернувшийся из деревни в Смоленской губернии Верейский. Рассказывал, уверяя, как у них отобрали скот (заставляли их платить за каждый стакан молока тут же у них в хлеву стоящих коров). Запретили прислуге служить в их доме и чуть было его самого не убили за то, что он где-то выступил на собрании с разъяснением… Семья его остается и теперь там. В соседнем уезде полное спокойствие и старый порядок держится. Говорит, так по всей России. Все же он там рисовал и привез ряд очень недурных, немного, как всегда, бездушных, но очень удачных работ. Совершенно аналогичные вещи рассказывает Костя (на днях у нас обедавший) о своем родственнике генерале Цемирове, семья которого лишилась и пенсии, и жалования, и всех своих накоплений. Сам Костя уже более не домовладелец, а продолжает платить 125 рублей за свою квартиру, что, быть может, ему выгодно (если только не задавят налоги).

Наконец состоялась «предварительная» конференция. Лариса без всякого толка наприглашала кучу совершенно лишнего народа: весь Эрмитаж, весь Музей Александра III (А.А.Миллер считает своим настоящим долгом быть со мной чрезвычайно сухим), музейных людей, Академии, все дворцовые комиссии, Курбатова, Шереметева, субалтерных представителей Общины, каких-то пролетариев, среди которых М.Бухбиндер.

Луначарский, окруженный своим штабом, произнес часовую речь в «обычных тонах». Что-то слабое и закавыченное проворчал Миллер. Постарался для своего нового начальника «товарища» Пунина: взывал к тому, чтобы отворить настежь музеи и дворцы, для того чтобы народ мог взять оттуда, что ему нужно, и делать то, что ему хочется, с этим открытым добром. Зато дельно перевел на принципиальную почву обсуждение вопроса о Строгановском дворце Георгий Лукомский (в сущности, ему и принадлежит сейчас главная заслуга в спасении этой драгоценности), а вообще я могу быть доволен и этой нелепой реализацией «своего замысла», ибо главное сделано: «саботажники капитулировали» — и дальше уже потечет в этом ведомстве нормальная жизнь, которая и предохранит в значительной степени сокровища от всяких максималистических посягательств.

Оттуда поехали «небольшой комиссией» в Строгановский дворец. И сразу обнаружилась та польза, которую может приносить в наши дни «коллектив компетентных лиц». Несмотря на возмутительное подлаживание Луначарского к товарищам матросам, которых он считает лучшими «носителями пролетарской культуры», в сравнении с которой все прошлое — только жалкий вздор, несмотря на прыть юного председателя («Этот паренек пользуется у них громадным авторитетом», — шепнул мне умиленный и как будто несколько парализованный Луначарский) и его попреки в адрес художников, которые-де до сих пор не приходят на помощь пролетариату, несмотря на еще более агрессивную роль другого, уже форменного матроса, закончившего свои тирады прежними угрозами: «Нами занят Строгановский дворец, все этажи, и вам придется считаться не только с нами» (эту угрозу мы уже слышали на разные лады в речи Луначарского — несомненно, в его уступчивости матросам именно она и играла главную роль), — тем не менее, нам удалось заставить этих диких людей прийти к рещению обождать до известной степени откладывающегося разорения дворца. Их мы убедили, что для их пролетарской культуры просветителей (ох, как легко писать программы!) им нужны другие, более просторные помещения, назвали при этом солдатские дома Полякова, дворец Сергея Александровича, Синод, Смольный (идея Луначарского, который, впрочем, тут же в усладу своей аудитории ее развенчал), тогда как Строгановский дворец они возьмут как один цельный музей под свою властную руку и превратят в «музей своего имени» (Луначарский никак не мог на этом успокоиться и все продолжал «пареньку» подсовывать, что здесь все же можно устроить часть аудиторий этого Матросского университета, однако тот реагировал на это вяло). Тут же нас попросили в этом помочь, и мы согласились, — главным образом, из чувства долга перед ценностью дворца.

Сам вопрос о том, останется ли он за семьей, меня перестал окончательно интересовать после того, как мы осмотрели все помещения дворца и убедились в том, какие варвары его нынешние владельцы. Галерея Воронихина превращена в склад мебели всего дворца, причем туда навалили вовсе не ценные вещи, а и кухонные шкафы, и рукомойники, и всякий чудовищный скарб (!) — это все «во время эвакуации». В других залах размещены конторы Красного Креста и испанского консульства, и во всем чувствуется бессмысленный индеферентизм. («Лучшие» вещи галереи увезены в Москву или упакованы для увоза, а между тем бюст Донателло и многие другие — оставлены.) Лукомского матросы просили стать их архитектором, но он, до упоения увлеченный Царским Селом (Боже, как он переполошился и взъерошился, когда перед заседанием ему сообщили о нашем коллективном намерении уйти в отставку, если не удастся отстоять Строгановский дворец!), отказался от этой чести и предложил Белогруда. Настоящими попечителями дворца будут Эрнст и Курбатов, я же буду сторожить и давать одни лишь директивы, и следить за их исполнением больше со стороны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

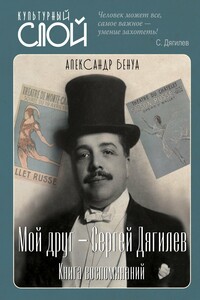

Он был очаровательным и несносным, сентиментальным и вспыльчивым, всеобщим любимцем и в то же время очень одиноким человеком. Сергей Дягилев – человек-загадка даже для его современников. Почему-то одни видели в нем выскочку и прохвоста, а другие – «крестоносца красоты». Он вел роскошный образ жизни, зная, что вызывает интерес общественности. После своей смерти не оставил ни гроша, даже похороны его оплатили спонсоры. Дягилев называл себя «меценатом европейского толка», прорубившим для России «культурное окно в Европу».

Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.