Дневник, 1918-1924 - [2]

А тут еще надвигается Алексеев, будто до Воронежа дошел, поляки, украинцы (будто бы снова в их руках). Зашатался снова трон и, пожалуй, от грядущего голода он скорее полетит, нежели это можно было ожидать, и, пожалуй, на сей раз мир их не спасет, зато Россию, какой бы он ни был «похабный», спасет, в чем все еще никто не желает признаться. Вот только что произойдет, когда все это полетит?!

За завтраком у Карсавиной ничего не было интересного, если не считать чудесного угощения. Всегда столь сдержанная Таточка прямо ругает теперь Фокина за его тантары [?]. При этом она отмечает в нем признаки ненормальности. Брус продолжает плакаться на свое разорение. Синард упорно молчал. Аргутон потащил меня в соседние квартиры Мертваго оценивать вещи, но там оказался один хлам и очень несчастная дама — сестра Аргутона, тоже нуждающаяся в деньгах: даже собирается продать мою акварель…

Акице он даже заикнулся о том, чтобы я фиктивно продал бы ее сестре какую-нибудь картину, дабы получить по такому чеку деньги. Но Акица на это не пошла, она и без того ничего хорошего не видит в сближении Аргутона с Добычиной, — не он ли и ввел ее к Николаю Михайловичу? Да и я не соглашусь, ибо органически не переношу всякие грязные делишки.

Зайдя снова во дворец, имел беседу со Штеренбергом по вопросу о кустарях, изложил ему свою точку зрения (которую он как будто принял), указал на опасность руководства из центра (сведения, вполне необходимые Чехонину), говорил о красоте подлинного народного творчества, о необходимости создать ему сбыт в самых широких размахах, благодаря чему оно только и может оставаться на нужной высоте и развиваться согласно собственным влияниям вкуса.

С Ларисой (Рейснер) перемолвился о походе общников на Академию (в чем она видит отчасти средство к тому, чтобы вынудить Таманова искать защиты в «Детской половине»), о составе художественного предпоследнего Совета (в который я абсолютно не верю, никаких у нас художественных агитаторов в пролетариате нет). Вот уже одиннадцать месяцев, что длится революция, а я еще ни с одним настоящим пролетарием в контакт не входил. И, наконец, предупреждаю ее относительно недопустимости декрета об антикварах, автором которого действительно является Ятманов. С ней же послушал рассказы вернувшегося из Персии Шкловского о том, как «христолюбие» превратило в пустыню весь Курдистан, вырезав все население, разграбив все ценное (опустошали для дележа), срубив все сады, предав пламени все города, села, изнасиловав всех женщин и детей. И вот, слушая этого оголтелого, несомненно безумного, полуидиотического человека, гарцевавшего перед Ларисой своим героизмом, очень мне напоминавшим рассказы для юношества, не можешь понять, клянет он этот ужас или наслаждается им. Рожа у него преступная, и делается грустно, что и среди художников уже имеются подобные головорезы (вдобавок бездомные).

У Ятманова в приемной застал Пунина, уже заполучившего комиссариат и что-то комплотирующего недоброе. Забавно, что ни Аргутон, ни Нерадовский не обращались ко мне со своими нуждами. Ведь я в совершенном неведении о том, что там творится. Мне, положим, это только на руку.

Гиппиус, у которого я застал Сувчинского, прочел мне конец своего дневника. Он, кроме одного пассажа о России, гораздо менее приемлем для печати, нежели нечто, ибо снова он себя здесь выказывает «преемником Мережковского», пытается подняться на принципиальную высоту, готовится изложить свое исследование (само желание и понуждение к нему мне очень знакомы) и, словом, подходит к той двери, в которую ему, «директору Тенишевского училища и буржуазного до мозга костей», никак не войти. Так уже лучше быть хотя бы Закхеем, а то и просто одним из мытарей, которые «ведут знакомство с Христом». Но на такую скромность у него не хватает сил, в глубине души он очень горд и честолюбив. И очень многое из того, что он говорит, правда, но вот рядом начинается то эксперимент «христианства», то лукавое «направление», касающееся соблюдения невинности, которое так отвратительно в трио наших боже искателей.

Вообще зараза гордыней есть еще одна из черт российской культуры, и благодаря именно ей, при всех великих дарах, русским особенно трудно выйти на тот путь, который, по всему распространенному среди них мнению, уготован той же гордыней специально для них.

Впрочем, Гиппиус в сегодняшней исповеди признается, что в нем нет ни капли русской крови, «если только не допустить, что моя бабушка и прабабушка (еще хорошо, что на мать не кивает) не согрешила с русским». Собирается писать еще дальше. Я ему посоветовал выяснить полнее, что он подразумевает под словом Россия. Я понимаю, что это больше идея, чем плоть, больше «астральное тело», чем тело. Но все же и идею нужно определить. Нужно, главное, ее очистить. Ведь не подлежит сомнению, что захватчица Россия распространяется на все, и все угнетающее — тоже есть нечто «неотъемлемое», «сущее», «дьявольское», «действительное». Да как все же с этим быть?

И почему тогда почти до самого последнего времени эти люди (ибо Гиппиус как-никак все еще принадлежит к «этим» людям) не хотят «похабного», с точки зрения Милюковых, но благословенного для истинно христианской России мира, почему они «приняли» войну и пели «Гром победы, раздавайся!». Не менее, нежели у любого казака или крыловца, не менее, нежели у Шкловского и Гумилева, нежели у П.Лебедева или Аргутона, и их руки обагрены кровью. А в Крыму и на Украине идут самые дикие расправы. Аргутон оплакивает гибель многих знакомых. Сын Д.И.Толстого как будто уцелел. Зато будто бы погиб сын Ольги Орловой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

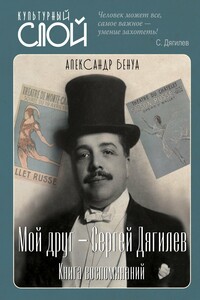

Он был очаровательным и несносным, сентиментальным и вспыльчивым, всеобщим любимцем и в то же время очень одиноким человеком. Сергей Дягилев – человек-загадка даже для его современников. Почему-то одни видели в нем выскочку и прохвоста, а другие – «крестоносца красоты». Он вел роскошный образ жизни, зная, что вызывает интерес общественности. После своей смерти не оставил ни гроша, даже похороны его оплатили спонсоры. Дягилев называл себя «меценатом европейского толка», прорубившим для России «культурное окно в Европу».

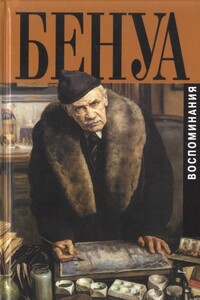

Воспоминания живописца, театрального декоратора, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа (1870–1960) являются настольной книгой для интеллигентного читателя. По мнению академика Д. С. Лихачева, автор учит любви к своей стране, к своему городу, к своей семье и ее традициям. К «Воспоминаниям» А. Н. Бенуа можно обращаться и за справками, и за знаниями, и просто ради душевного отдыха…Впервые воспоминания А. Н. Бенуа под названием «Жизнь художника» были опубликованы в 1955 году на русском языке в двух томах в «Издательстве имени Чехова» в Нью-Йорке.В 1960 и 1964 годах в Лондоне был издан двухтомный английский перевод мемуаров, который включал и новые главы.Третье издание воспоминаний Бенуа, еще более полное и с примечаниями, появилось в 1980 году в Москве в академическом издательстве «Наука».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного исследователя искусства, художника Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), раскрывающая широкую панораму развития русской живописи в XIX столетии, стала не только классикой отечественного искусствоведения, но и замечательным памятником серебряного века в русской художественной культуре. Яркие характеристики неповторимой творческой индивидуальности мастеров искусства, умение остро чувствовать и передавать другим «тайну красоты» придают особый интерес живой, талантливой работе А. Н. Бенуа, впервые переиздающейся со дня выхода в свет в 1902 году.

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.