Десантные амфибии Второй Мировой - [4]

Испытания Корпусом морской пехоты США плавающего колесно-гусеничного танка (самоходной артиллерийской установки) М1923 Уолтера Кристи во время зимних маневров 1924 г. на о. Кулебра.

Фото этой машины, именуемой иногда «Аллигатор второй», появилось в журнале «Лайф» 4 октября 1937 г. Обратим внимание на клепаный корпус и диагональную установку лопаток-грунтозацепов гусеницы.

Тут стоит сделать небольшое отступление. Для американских военных к тому времени плавающие машины тоже не были новостью. Еще в 1920-е годы ВМФ США проявил интерес к опытным плавающим колесно-гусеничным самоходным 75-мм пушкам М1921 и М1923 конструкции Уолтера Кристи (рассматривали даже возможность спуска машин Кристи на воду с палубы подводной лодки). Но они, как и плавающие бронеавтомобили и танки, были, прежде всего, средством ускорить форсирование водных преград (хотя и участие их в морских десантах считали возможным). Позже испытывали установку жестких понтонов по бортам легкого танка «Мармон-Хэррингтон», но этот опыт, как и испытания машин Кристи, признали неудачным. Не слишком вдохновили американскую армию и военно-морской флот и испытания в Великобритании малых плавающих танков «Виккерс-Армстронг». К тому же финансирование таких работ в США было невелико. Между тем во второй половине 1930-х годов американцы, наконец, всерьез занялись разработкой вопросов морских десантных операций в современных условиях. В 1937–1938 гг. происходил пересмотр планов войны с Японской империей на Тихом океане (т. н. Оранжевый план). В ноябре 1938 года опубликована новая «Доктрина морских десантных операций Военно-морского флота США». Флот и Корпус морской пехоты[4] были кровно заинтересованы в новых способах сократит время высадки морского десанта за счет быстрой доставки личного состава, вооружения, техники и предметов снабжения с кораблей, стоящих на открытом рейде, непосредственно на берег. Ускорение десантирования способствовало бы успешному захвату и удержанию плацдарма и в конечном счете успеху самой ответственной части морской десантной операции — высадки и выполнению десантом задач на берегу. Однако для перевода теории «амфибийных операций» в практику требовались соответствующие технические средства. Десантные транспорты, катера и баржи лишь частично решали задачу, особенно если на пути от открытого моря на берег лежали отмели или коралловые рифы. Поскольку именно в таких условиях пришлось бы высаживать морские десанты на островах Тихого океана, в свете новых стратегических планов задача оказывалась особенно актуальной. Скажем, в том же 1938 году министерство ВМФ испытывало и десантные катера Андрю Хиггинса (прототип принятого позже десантного катера типа LCVP), и скоростной глиссер с очень малой осадкой, способный высаживать солдат и технику у самого уреза воды.

Машина-амфибия сравнительно большой вместимости, способная выходить на необорудованный берег со слабым грунтом, не могла не привлечь внимания. Как гласит легенда, на коктейле после одной из конференций по проблемам десантных операций командующий надводными силами Флота адмирал Эдвард Калбфус показал журнал «Лайф» с упомянутой статьей и фотографией «Аллигатора» генерал-майору Луису МакКарти Литтлу, командовавшему десантными силами Флота. Вскоре генерал Литтл передал статью коменданту Корпуса морской пехоты генералу Томасу Холкомбу, тот, в свою очередь, переслал ее председателю Комиссии по вооружению Корпуса бригадному генералу Фредерику Брэмэну с распоряжением изучить возможности этой машины.

Так в журнале «Попьюлар Сайенс» в 1938 г. изображалось применение скоростного частично бронированного глиссера для высадки на берег боевых машин.

«Аллигатор», доработанный согласно пожеланиям морской пехоты, демонстрирует способность выхода на сравнительно крутой берег.

3 февраля 1938 г. Комиссия по вооружению Корпуса морской пехоты официальным письмом запросила у Дональда Роблинга более подробные сведения о его спасательной машине. Роблинг, понятно, не затянул с ответом, и в марте секретарь Комиссии майор Джон Калуф посетил его завод в Клиэрвотер, лично опробовал машину и заснял на кинопленку ее движение по суше, воде и мангровым болотам. Вернувшись в учебный центр Морской пехоты в Квантико, Калуф написал благоприятный отзыв об «Аллигаторе», который отослали коменданту Корпуса. Поскольку за закупку десантных средств отвечал Флот, в мае того же года комендант Корпуса направил командованию ВМФ запрос о закупке одной машины для проведения испытаний в ходе учений по высадке десанта. Но Управление кораблестроения Флота, ссылаясь на нехватку средств, закупку отклонило, о чем и сообщило коменданту Корпуса морской пехоты 28 июня. У флотских специалистов «Аллигатор» энтузиазма не вызвал, поскольку явно уступал по мореходным качествам обычным десантным средствам — таким, как уже разрабатывавшиеся танкодесантные корабли типа LCT и катера типа LCVP.

Однако Корпус морской пехоты не упускал машину Роблинга из виду, а спорить с командованием Флота морским пехотинцам было не впервой. В январе 1939 года Роблинг отправил Комиссии по вооружению фотографии и техническое описание улучшенной модели.

Ручной пулемет Мадсен (Madsen) заслуженно считается не только первым серийным образцом этого класса оружия в мире, но и одним из самых долгоживущих.

Этот легендарный танк совершил настоящую революцию в военном деле, став «законодателем мод» и образцом для подражания, определив классическую танковую компоновку с вращающейся башней. Именно с этой машины был скопирован первенец советского танкостроения «Борец за свободу товарищ Ленин». За четверть века боевой службы «Рено ФТ-17» участвовал во множестве войн и вооруженных конфликтов — от Первой до Второй Мировой, от Франции до Африки и Индокитая, от России до Южной Америки, — а в последний раз пошел в бой в августе 1945 года против японцев у крепости Ханой.

В номере даётся краткий обзор истории развития и боевого применения германских танков периода Первой мировой войны.

Как снайперу выжить и победить на поле боя? В чем секрет подготовки элитного стрелка? Какое оружие, какие навыки необходимы, чтобы исполнить заветы А.С. Суворова и защитников Сталинграда: «Стреляй редко, но метко!»; «Снайпер – это охотник. Противник – зверь. Выследи его и вымани под выстрел. Враг коварен – будь хитрее его. Он вынослив – будь упорнее его. Твоя профессия – это искусство. Ты можешь то, чего не могут другие. За тобой – Россия. Ты победишь, потому что ты обязан победить!».Эта книга не только глубокое исследование снайперского дела на протяжении двух столетий, в обеих мировых войнах, многочисленных локальных конфликтах и тайных операциях спецслужб, но и энциклопедия снайперских винтовок военного, полицейского и специального назначения, а также боеприпасов к ним и оптических прицелов.

Новый сборник посвящен действиям советских танковых войск на переломном этапе Великой Отечественной войны — с осени 1942-го по лето 1943 года, от наступления под Сталинградом до Курской битвы. Именно тогда наши танковые и механизированные корпуса впервые продемонстрировали искусство глубокой операции, умение не только прорывать оборону противника и громить его тылы, но и замыкать кольцо окружения, вставать на путях отхода, добиваясь не просто отступления, а полного разгрома врага.В этот период нашим танковым соединениям приходилось действовать в крайне тяжелой обстановке, на острие удара, часто в отрыве от своих основных сил.

«ДЬЯВОЛ ИДЕТ!» — в панике кричали германские солдаты, увидев ПЕРВЫЕ ТАНКИ 15 сентября 1916 года в сражении на р. Сомме. В тот день атака 32 британских танков Mk I позволила прорвать немецкую оборону и овладеть укрепленными пунктами, которые английская пехота безуспешно штурмовала больше месяца.Новая книга ведущего отечественного специалиста восстанавливает подлинную историю рождения и боевого применения этого «чудо-оружия», совершившего настоящую революцию в военном деле. Знаете ли вы, что на первых танках красовалась надпись «Осторожно, Петроград!» — из соображений секретности их выдавали за емкости для воды, якобы заказанные Россией, а русские журналисты поначалу переводили слово «tank» буквально — как «лохань».

М.Н. Тухачевский – один из первых маршалов Советского Союза – с И.В. Сталиным был знаком еще с гражданской войны. Неудачу Варшавской операции 1920 г. Тухачевский приписывал именно Сталину. В дальнейшем М. Тухачевский наладил широкие контакты с немецким Генеральным штабом и пытался с помощью немцев организовать заговор против Сталина в 1937 г. После раскрытия заговора Тухачевский был осужден и расстрелян, однако при Хрущеве реабилитирован как невинно осужденный.В книгу, представленную вашему вниманию, вошли собственные показания Тухачевского и его соучастников на следствии и суде.

Четвертый крестовый поход, снискавший печальную славу… Крестоносны захватили и разграбили Константинополь — и это стало началом конца Византийской империи.Но что заставило "воинов Христовых" пойти на такое? Неприятие восточного православного христианства, которое они считали ересью?Банальная жажда наживы?А может, европейские рыцари оказались обычными жертвами шантажа давнего врага Византии — Венецианской республики?Джонатан Филипс, опираясь в своей работе на множество документов, позволивших исследовать не только историю, но и предысторию Четвертого крестового похода, даст в своей книге весьма неожиданный ответ на эти вопросы.

21–й том серии «Белое движение в России» посвящен боевым действиям белых в составе Вооруженных Сил на Юге России зимой — весной 1920 года, то есть последнему периоду тяжелого отступления белых от Орла в направлениях Донской области, Одессы и Крыма, в преддверии Крымской эпопеи Русской Армии генерала П. Н. Врангеля.В настоящем издании собраны воспоминания участников о борьбе в рядах ВСЮР в это время. За небольшими исключениями, в России они никогда не публиковались.Книга входит в издаваемую издательством «Центрполиграф» серию под общим названием «Россия забытая и неизвестная».

Сборник материалов по изучению опыта войны.Выпуск 5, март 1943 г.Военное издательство Народного Комиссариата Обороны. Москва - 1943.

Книга создана на основе собранных записей и интервью с ветеранами-танкистами, воевавшими на самом массовом танке времен Отечественной войны — легендарной «тридцатьчетверке». Великие танковые сражения Второй мировой, ужасающие реалии боевых действий, а также повседневная жизнь бойцов, пронизанная горем и радостями, — все это отражено в воспоминаниях ветеранов, прошедших сквозь пекло войны.По материалам сайта «Я помню» http://iremember.ru.

Кольдиц — старинный замок, в котором расположился один из первых лагерей для военнопленных на территории Германии. В нем содержались офицеры, противники гитлеровского режима: британцы, голландцы, поляки и французы. Лагерь славился тем, что здесь было совершено более трехсот попыток побега, заключенные постоянно использовали различные уловки и схемы, однако их планы всякий раз терпели поражение.Автор книги, капитан охраны, рассказывает о каждодневном изнурительном противостоянии администрации и узников.

Вопреки распространённому убеждению в превосходстве советской бронетехники, Красная Армия всю войну охотно применяла трофейные танки. Если в 1941 году их количество было невелико — наши войска отступали, и поле боя, как правило, оставалось за противником, — то после первых поражений Вермахта под Москвой и на Юго-Западном фронте, где немцам пришлось бросить много исправной техники, в Красной Армии были созданы целые батальоны, полки и бригады, имевшие на вооружении трофейные танки. И даже в конце войны, когда промышленность вышла на пик производства, в изобилии снабжая войска всем необходимым, использование трофеев продолжалось, хотя и в меньших масштабах, причем наши танкисты воевали не только на «пантерах» и «тиграх», но и на венгерских «туранах».Новая книга ведущего специалиста восстанавливает подлинную историю боевого применения трофейной бронетехники, а также отечественных самоходок, созданных на шасси немецких танков.* * *Книга содержит много таблиц.

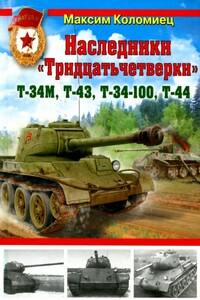

НОВАЯ КНИГА ведущего историка бронетехники, продолжающая его энциклопедию Т-34! Всё о различных вариантах модернизации легендарного танка — Т-34М, Т-43, Т-34-85М, Т-34-100, Т-44, - которые превосходили серийные «тридцатьчетверки» по всем статьям, но на вооружение был принят лишь последний из них, да и то в самом конце войны.Почему советское руководство отказывалось от более совершенных и перспективных машин, призванных заменить Т-34? Выдерживают ли эти опытные образцы сравнение с немецкой бронетехникой? Что, если бы наследники «тридцатьчетверки» все же пошли в серию — могли они изменить ход танковой войны на советско-германском фронте?

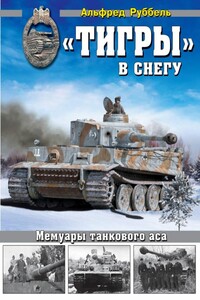

Иллюстрированная летопись «Тигров» на Восточном фронте. Более 350 эксклюзивных фронтовых фотографий. Новое, дополненное и исправленное, издание бестселлера немецкого панцер-аса, на боевом счету которого 57 подбитых танков.Альфред Руббель прошел войну «от звонка до звонка» — с 22 июня 1941 года до весны 45-го — в общей сложности 41 месяц на передовой. Ему довелось воевать и на Pz.IV ранних серий с короткой пушкой-«окурком», и на длинноствольном Pz.IVF2, и на «Тигре I», и на «Королевском Тигре». Он был ранен под Ленинградом, дрался под Волховом и на Кавказе, участвовал в битве за Харьков и операции «Цитадель», отступал к Днепру, прорывался из Черкасского «котла», но безнадежность войны осознал лишь в Венгрии, когда провалились последние попытки контрнаступлений Вермахта, а немецкая оборона окончательно рухнула под сокрушительными ударами Красной Армии…Эта книга — уникальная возможность увидеть бойню Восточного фронта через прицел Pz.IV и из командирской башни грозного «Тигра».

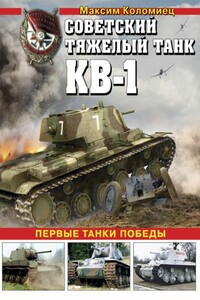

В начале Великой Отечественной войны тяжелый танк КВ-1 являлся самой мощной и самой передовой по конструкции машиной в мире. Сильное вооружение и толстая броня помогали ему выходить победителем в столкновениях с немецкими танками, для которых встреча с КВ-1 стала неприятным сюрпризом.Трудно переоценить вклад, который внесли в победу наши тяжелые танки, принявшие на себя удар противника в самый трудный для нашей страны, первый год войны. Конструкция «кавэшки» послужила основой для проектирования и создания танков ИС, которые, переняв эстафету у КВ-1, с триумфом вошли в Берлин.