Что было на веку... Странички воспоминаний - [4]

С раннего детства мне дарили или передаривали книжки, нередко дорогие самим дарителям по воспоминаниям собственного детства, как, например, «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Таинственный сад».

Одной из моих любимейших книг стал прекрасно иллюстрированный «Робинзон Крузо», выпущенный где-то на рубеже 20-30-х годов издательством «Академия» в серии «Сокровища мировой литературы».

Худо-бедно я уже мог одолеть его и сам, но все же особое удовольствие получал, когда эту толстую книгу читала вслух бабуля — да еще в каком-нибудь укромном уголке ныне уже не существующего бульвара, простиравшегося от Смоленской-Сенной площади, где тогда еще и впрямь стаивали возы с этим самым сеном, до Зубовской. Быть может, мощные стволы окружавших нас деревьев перекликались в моем воображении с росшими на робинзоновском острове.

Очень я эту книгу любил, а когда моя тетка Елена Михайловна Краевская (позже — Владыкина) подарила мне еще и вышедшие в том же издательстве и той же серии «Приключения Гулливера», я в восторге произнес весьма патетически прозвучавшую фразу, которой меня потом долго дразнили: «Тетя Леля всегда мне дарит сокровища мировой литературы!»

В нашей квартире сбились вместе не только несколько родственных семей, знававших лучшие, хотя и отнюдь не пышные «барские» времена, но и как будто преданно увязавшиеся за хозяевами вещи. В том числе — книги.

Иногда книги и разные предметы образовывали занятные «композиции». Так, служившая для каких-то хозяйственных надобностей большая коробка из-под конфет некогда известной фирмы «Эйнем», на которой мы, дети, наверное, впервые увидели картины наполеонова нашествия, как бы служила незатейливой иллюстрацией к вскоре попавшему в мое личное владение одинокому томику «Войны и мира», посвященному как раз тем же событиям. Блуждание моего тезки — князя Андрея — по горящему Смоленску (о котором, как и другой «сцене» событий той войны — городе Красном, постоянно вспоминали у нас дома, как о своей родине) — одни из первых толстовских страниц, прочитанных мной в жизни.

Из рассыхавшихся, многое и многое повидавших за свой век шкафов мог внезапно возникнуть какой-нибудь богато изукрашенный фолиант, скажем — Лермонтов с иллюстрациями Врубеля, или, напротив, на редкость скромный, неказистый томик вроде зифовского (т. е. выпущенного уже советским издательством «Земля и фабрика») «Маугли», полюбившегося мне не меньше Робинзона с Гулливером.

Из комнаты в комнату кочевали книги, принесенные кем-нибудь и надолго «загостившиеся», переходя от одного читателя к другому.

Замечу, впрочем, что не у всех книг была такая завидная судьба. Одна из покойных теток вспоминала, что пришедший в гости родич, выйдя из помещения, которое ныне принято деликатно именовать туалетом, а у нас называлось уборной (или — более игриво — Тимаховичи, по имени какого-то инженера), выразил свое неудовольствие хозяйке дома М.Н. Краевской, найдя вместо... соответствующей бумаги страницы из сочинений Мережковского.

Долгое время какие-то тома этого собрания доживали в пыльной груде книг, сваленных на шкафах в бывшей прабабушкиной комнате.

Ах, как интересно было мне несколькими годами позже взобраться туда и рыться в этих завалах! Конечно, они были не чета тем, которые я еще совсем маленьким видел, гуляя с бабулей возле университета, разложенными прямо на тротуаре, — но, увы, тогда еще был не в коня корм! С арбатских же шкафов я извлек огромное количество шахматных журналов середины 20-х годов (след недолгого Колюшиного увлечения), там же впервые заглянул в пухлый, растрепанный однотомник Мопассана, но по младости лет надолго оставил его на верхотуре.

Вряд ли Мережковский был туда сослан «по политическим причинам» — как белоэмигрант. Просто, наверное, был некогда куплен как модный писатель, но не пришелся ко двору. Или остыли к нему, как Колюша — к шахматам (хотя долго еще обыгрывал меня и давал «фору», постепенно уменьшавшуюся). Не захватил бедный Дмитрий Сергеевич и такого «ценителя», как я в двенадцать-тринадцать лет, — лишь какое-то неясное, томительно-дразнящее чувство надолго оставили в памяти довольно бегло пролистанные страницы о Юлиане Отступнике, Леонардо да Винчи, Петре и Алексее из этих запыленных томов в синих переплетах

Не обошлось, возможно, без влияния моды и почти повальное увлечение женской части квартиры «Сагой о Форсайтах». Эти романы Д. Голсуорси в непрочных бумажных обложках помнятся мне переходившими из рук в руки и оживленно обсуждавшимися даже годы спустя (смутно всплывает в памяти разговор о них матери с тетей Лелей жарким летним днем на речном берегу в большом селе Уварове, далеко за Тамбовом).

Запомнились и возникавшие на столах у взрослых характерные обложки знаменитого издательства Сабашниковых и разговоры то о мемуарах Софьи Андреевны Толстой и ее сестры Татьяны Кузьминской, то о нашумевших «Записках д’Аршиака» Леонида Гроссмана.

Такой шел «культурный кругооборот», причем очень сомневаюсь, что при этом кто-нибудь называл происходящее «духовной жизнью» (а ежели б и назвал, то наверняка был бы поднят насмех, как я со своими «сокровищами мировой литературы»!).

Андрей Турков, известный критик, литературовед, представляет на суд читателей одно из первых в новейшее время жизнеописаний Александра Твардовского (1910–1971), свою версию его судьбы, вокруг которой не утихают споры. Как поэт, автор знаменитого «Василия Тёркина», самого духоподъемного произведения военных лет, Твардовский — всенародно любим. Как многолетний глава «Нового мира», при котором журнал взял курс на критику сталинского руководства страной, обнажение всей «правды, сушей, как бы ни была горька» о коллективизации, репрессиях и о самой войне, публиковавший «неуставные» произведения В. Некрасова, В. Гроссмана, А. Солженицына (не обойдена в книге и сложность взаимоотношений последнего с Твардовским), — он до сих пор находится в центре горячих дискуссий.

Книга А. М. Туркова — живой и непосредственный рассказ о нелегкой жизни и вдохновенном творчестве замечательного русского художника Бориса Михайловича Кустодиева, которому принадлежит особое место в отечественном искусстве первой трети XX века. Блестящий портретист и рисовальщик, он успешно выступал и как театральный художник, пробовал свои силы в скульптуре и линогравюре. Но наиболее глубоко его национальное дарование проявилось в особом, им самим созданном стиле — сказочно-нарядном, по-лубочному ярком изображении праздничных сторон жизни русской провинции — ярмарок, гуляний, маслениц…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жизнь А. Блока — одна из благороднейших страниц истории русской культуры. В книге рассматриваются основные вехи жизненного и творческого пути А. Блока, приведшего к созданию первой поэмы об Октябре — «Двенадцать».

Поколение шестидесятников оставило нам романы и стихи, фильмы и картины, в которых живут острые споры о прошлом и будущем России, напряженные поиски истины, моральная бескомпромиссность, неприятие лжи и лицемерия. Их часто ругали за половинчатость и напрасные иллюзии, называли «храбрыми в дозволенных пределах», но их произведения до сих пор остаются предметом читательской любви. Новая книга известного писателя, поэта, публициста Дмитрия Быкова — сборник биографических эссе, рассматривающих не только творческие судьбы самых ярких представителей этого поколения, но и сам феномен шестидесятничества.

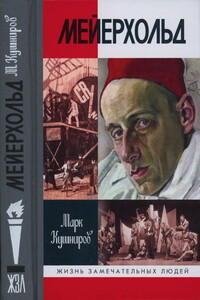

Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда прославлено в истории российского театра. Он прошел путь от провинциального юноши, делающего первые шаги на сцене, до знаменитого режиссера, воплощающего в своем творчестве идеи «театрального Октября». Неудобность Мейерхольда для власти, неумение идти на компромиссы стали причиной закрытия его театра, а потом и его гибели в подвалах Лубянки. Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превосходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия — таким предстает Всеволод Мейерхольд в новой книге культуролога Марка Кушнирова.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.