Что было и что не было - [6]

А всех более уравновешенный, но не лишенный воображения свидетель событий подумает, что история вовсе не «пьяная баба» которую мотает куда попало, но что у нее есть свои, не экономикой обоснованные, а обосновывающие, между прочим, и ее, «космические» законы, по которым в каждом эпохальном цикле бывают свой Рим и свой Карфаген, причем вовсе необязательно — как думал П.Н. Дурново — чтобы в их борьбе поражение для побежденного было смертельным: на наших глазах германский «Карфаген» поднялся из своих руин и стал богаче и социально прочней победившего его «Рима», который из планетарной империи превратился почти в заштатное — хоть и на очень большом, но всего лишь острове — государство.

История ускорила ритм и, благодаря расселению человечества, пустила в ход те же долженствования и на других материках. И вот средиземноморский бассейн подменился Атлантическим океаном, на западном берегу которого оказался Новый Рим, а на восточном — старая Европа стала закатной Элладой… А Скифия — как была во времена цезарей, так и осталась теперь истоком, не только по Европе но уже по всему миру перекатывающихся варварских волн.

Разумеется, все это домыслы «задним числом: летом 1914 года они на улице не валялись, хотя и были люди (например, профессор Сикорский), поговаривавшие о «Новом средневековье».

В литературном кружке, в котором имел удовольствие участвовать эти соображения излагающий, помимо манерного флирта в духе пьес Оскара Уальда с декадентствующими девушками, — читались стихи собственных «садов и огородов»; запомнились строчки из «Кредо» некоего уездного эстета:

И действительно, эпоха героизма, который проявляется даже в слабости, кончалась, и наступала эпоха Зверя, жестоко-беспощадного, признающего только Силу.

Жизнь не посчиталась с эстетической истомой провинциального Петрония и, вместо цветочных вериг, возложила на него ременную «сбрую» полевого снаряжения прапорщика.

Но это было несколько позже: в конце лета 1914 года в призыве студентов еще не было надобности, но в патриотическом порыве многие пошли на войну добровольцами. Потому что патриотический подъем действительно был и не только в столице, где хронически крамольная молодежь с пением «Боже Царя храни» стояла на коленях на Дворцовой площади. Вместе с тем были и националистические эксцессы. Печать известного рода стала звать немцев «тевтонами», требовала снятия с репертуаров немецких опер и пьес, и т. п.

В нашем маленьком городке патриотический подъем должна была выразить довольно квелая манифестация с трехцветными флагами и царскими портретами. Она собрала больше зрителей на тротуарах, чем участников на мостовой. Организовал ее только что испеченный студент, будущий «академист», достойный потомок кондового чиновничьего рода, всегда и при всех обстоятельствах проявлявший верноподданность и благочестие. В гимназии он прислуживал в гимназической церкви, что, кстати, никак не мешало ему почти каждую субботу после всенощной искать «напарников» для секретной выпивки с обязательным визитом к «тете Ревекке», содержавшей «пансион» для не слишком украшенных добродетелью, на все согласных «девочек».

Может быть, несколько специфическая фигура этого молодого националиста, а может быть, и то, что из 10 000 евреев, 5000 россиян (в огромном большинстве — малороссов) и сотни поляков трудно было выжать больший энтузиазм, но подобные манифестации больше не повторялись.

Кстати сказать — национализм в то время еще не был болезнью века, и страдали им, кроме тех, у кого действительно отняли исторически стойкую государственную самостоятельность, — только вообще подверженные ксенофобии во всех ее видах. У большинства образованных людей имперская общность закрыла национальность. Это в особенности относилось к малороссам, белорусам и калмыкам…

Из всех народностей, быть может, больше всех имевших основания желать нам всех чертей в бок, — поляки — во время войны были весьма корректны и в армии среди офицеров (где их было немало и часто в высоких чинах) считались храбрыми и верными товарищами, и не могли пожаловаться на отношение к себе других. Так что в войсках уже восстановленной Польши, столкнувшись с офицерами бывшей австрийской службы, в особенности — «пилсудчиками» — многие из них добрым словом поминали потом российскую армию…

Не слишком энтузиастно поддерживавшие показной патриотический порыв молодого «академиста» обыватели по-настоящему тепло встретили и проводили спешно вызванные из летних лагерей пехотный полк и артиллерийский дивизион, всегда стоявшие в городе.

Было тихое, плохо выспавшееся утро, когда в новом, прямо со складов, «защитном» обмундировании, со всей походной «экипировкой», походным порядком они уходили на фронт — граница была не Бог весть где…

И среди тех, что собрались их провожать, махали им вслед руками, платками, бросали цветы или просто смотрели с сочувствием и глухой тоской, представляя, как поредеют вскоре их мерно проплывающие мимо, ощетиненные штыками ряды — были и те, кому впоследствии довелось увидеть и вступавший в город ландсштурм, солидной внешностью пожилых рядовых напоминающий переодетых в непривычную униформу лавочников; и германскую «варту»; и декоративно-чубатых, разноцветных «запорожцев» Петлюры, похожих на разбежавшихся статистов прогоревшего оперного малорусского театра; и большевиков, без погон и чинов, одетых кто во что горазд, вернее — кто с кого что снял — даже в галифе из пестрого плюша, содранного с буржуазных диванов; и польских улан, после предыдущего маскарада преувеличенно «настоящих», с потрясающими лампасами, выпушками, галунами и в конфедератках; и снова большевиков, и снова улан; и после антракта почти в десять лет, советских, еще без чинов и орденов, но уже в форме, и снова немцев, уже значительно менее бюргерского вида, с руническими знаками и мертвыми головами на шлемах; и снова советских, но уже с чинами и орденами, и «насовсем»…

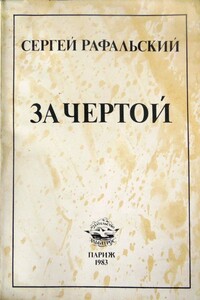

Сергей Рафальский (1896–1981) — поэт, прозаик, критик «первой волны» русской эмиграции. Один из основателей пражского поэтического объединения «Скит». Яркий представитель последовательных и непримиримых оппонентов т. н. «парижской ноты». Публиковался во многих периодических изданиях русской эмиграции, в частности: «Новое русское слово», «Русская мысль», «Грани».Характеризуя его творчество, один из виднейших литературоведов зарубежья — Э.М. Райс, отмечал: «Поэзия Рафальского — редчайший случай зрелой художественной реализации нового творческого метода, задуманного и исполненного на протяжении одной только человеческой жизни…Первое, что поражает при встрече с его поэзией, это — новизна выражения.

Рафальский Сергей Милич [31.08.1896-03.11.1981] — русский поэт, прозаик, политический публицист. В России практически не издавался.Уже после смерти Рафальского в парижском издательстве «Альбатрос», где впоследствии выходили и другие его книги, вышел сборник «Николин бор: Повести и рассказы» (1984). Здесь наряду с переизд. «Искушения отца Афанасия» были представлены рассказ на евангельскую тему «Во едину из суббот» и повесть «Николин Бор» о жизни эмигранта, своего рода антиутопия, где по имени царя Николая Николиным бором названа Россия.

Рафальский Сергей Милич [31.08.1896-03.11.1981] — русский поэт, прозаик, политический публицист. В России практически не издавался.Уже после смерти Рафальского в парижском издательстве «Альбатрос», где впоследствии выходили и другие его книги, вышел сборник «Николин бор: Повести и рассказы» (1984). Здесь наряду с переизд. «Искушения отца Афанасия» были представлены рассказ на евангельскую тему «Во едину из суббот» и повесть «Николин Бор» о жизни эмигранта, своего рода антиутопия, где по имени царя Николая Николиным бором названа Россия.

Я набираю полное лукошко звезд. До самого рассвета я любуюсь ими, поминутно трогая руками, упиваясь их теплом и красотою комнаты, полностью освещаемой моим сиюминутным урожаем. На рассвете они исчезают. Так я засыпаю, не успев ни с кем поделиться тем, что для меня дороже и милее всего на свете.

Дядя, после смерти матери забравший маленькую племянницу к себе, или родной отец, бросивший семью несколько лет назад. С кем захочет остаться ребенок? Трагическая история детской любви.

Рассказы, написанные за последние 18 лет, об архитектурной, околоархитектурной и просто жизни. Иллюстрации были сделаны без отрыва от учебного процесса, то есть на лекциях.

Что делать монаху, когда он вдруг осознал, что Бог Христа не мог создать весь ужас земного падшего мира вокруг? Что делать смертельно больной женщине, когда она вдруг обнаружила, что муж врал и изменял ей всю жизнь? Что делать журналистке заблокированного генпрокуратурой оппозиционного сайта, когда ей нужна срочная исповедь, а священники вокруг одержимы крымнашем? Книга о людях, которые ищут Бога.

В психбольницу одного из городов попадает молодая пациентка, которая тут же заинтересовывает разочаровавшегося в жизни психиатра. Девушка пытается убедить его в том, что то, что она видела — настоящая правда, и даже приводит доказательства. Однако мужчина находится в сомнениях и пытается самостоятельно выяснить это. Но сможет ли он узнать, что же видела на самом деле его пациентка: галлюцинации или нечто, казалось бы, нереальное?

Книга Андрея Наугольного включает в себя прозу, стихи, эссе — как опубликованные при жизни автора, так и неизданные. Не претендуя на полноту охвата творческого наследия автора, книга, тем не менее, позволяет в полной мере оценить силу дарования поэта, прозаика, мыслителя, критика, нашего друга и собеседника — Андрея Наугольного. Книга издана при поддержке ВО Союза российских писателей. Благодарим за помощь А. Дудкина, Н. Писарчик, Г. Щекину. В книге использованы фото из архива Л. Новолодской.