Чертова кукла - [54]

Но вдруг махнул рукой.

— Нет, и этого не умею сказать. Хорошо вам, ну и живите себе по-своему. Мы, вокзальные люди, вам не товарищи.

— Да ты погоди рукой махать! — опять крикнул Сергей Сергеевич, сам испугался и продолжал тише: — Вот давеча Юлитта Николаевна про то же. Коли "сочувствие", говорит, так неси, что имеешь, а сидеть нечего. Сидеть! Тебе креслица наши показались. А того не понял, путаная ты голова, что мы и сами такие же люди вокзальные, три штучки непристанные? Чего с наших вокзалов на свои зовешь? Давай в одно место съедемся, землицу купим, давай свой домок строить! Вот будет дело. Вот тогда и всякая волосинка пригодится. И будет оно! Не миновать. Это ты верно, чтоб человек за своим словом весь стоял, а не советы для приходящих. А креслицами не попрекай: вокзал это наш, а не креслицо. У самого оно вот уж где сидит!

Юс не равнодушен. С любопытством слушает разговор, но удивляется:

— Аллегории уж какие-то пошли. Дома хотят строить. Это что же должно обозначать? Скажи ты мне, милый человек, путем: какое это троебратство, чего надо-то? Шурин толкует…

Сергей Сергеевич озлобился.

— Глупые люди наболтали, троебратство! Коли хочешь знать, вот тебе. Дело одно случилось тогда на заводе. Худое было дело…

— Знаю, знаю, — прервал Михаил. — Помнишь, Юс, я тебе рассказывал на ночевке?

Юс кивнул головой.

— Ну вот, — продолжал Сергей Сергеевич. — Нехорошо обернулось. Тут Орест хроменький чуть рассудка не лишился. Да и меня прихлопнуло. Как же, думаю, так? Не без меня оно все и делалось. А я, хоть и партийным был человеком, давно уж во всяких разных мыслях находился, в смятении душевном. Ну, я к ним, к старику да к хроменькому. Много тут вместе поплакано, умом пораскидано. Думаем: как это нет ни в чем удачи? Что ни возьми: хотят люди по-хорошему — а идет на худое. И дело пропадает, и сами пропадают. Хоть бы вас взять… Прежде-то ведь не так.

— Ну? — с любопытством спросил Юс.

— Ну, ясное дело: перемена в людях, по времени. Сердце в них выросло, а они того сами не знают: зачем, чего хотят — не знают. Они хотят-то, чтоб всякое дело по-Божьему устроить, а сами думают: это мы по человеческому, для человечества. Сердце у них не в работе, ну и пропадает работа.

— Эх… завел, — разочарованно протянул Юс. — К чему это ты?

— А к тому, что и ты, миленький, хочешь по-Божьи, да слово тебе непривычно, говоришь: нет, я по-человеческому, по-хорошему, как отцы, так и мы.

— Да ведь на одно же выходит?

— То-то, что не на одно. Коли сердцу тесно — удачи не жди. И не принижай ты человека. Человек всегда на полголовы себя самого выше. Забирай, забирай, как бы по-Божьи сделать, не стыдись; тогда и по-человечески хорошо выйдет.

— Дело, в облака лезть, — усмехнулся Юс. Михаил сдвинул брови.

— Чего споришь? Он просто рассказывает. У него слова только другие, свои…

— А хочешь переведу? — крикнул Сергей Сергеевич. — Думаешь, я твоих слов не знаю? Вольным переводом, а переведу. Программа максимум подгуляла у вас, поизносилась, не греет, оттого и минимумы трещат. Соглашайся — не соглашайся, а понимай.

— Идеологии у нас нет… — тихо вставил Михаил. Юс принужденно засмеялся.

— Да ну вас! Вон поезд какой-то опять пришел. Не твой ли, старец Божий? И затеяли, право! Иде-о-ло-гии! Нам думать, как с вокзала на вокзал целыми перепрыгнуть, а они об идеологии!

— Не мой ли, и то! — забеспокоился Сергей Сергеевич. — Народ повалил, с Иматры, должно; мой поезд.

Стало шумно. Зазвенел звонок. Юс поднялся.

— Я погляжу. Кстати в буфете рассчитаюсь.

Михаил допил оставшееся вино. Измененным взором посмотрел на Сергея Сергеевича.

— Скучно мне, Сережа! — проговорил полуслышно. — Спорим, беседуем, вопросы решаем, а ведь у каждого и свое есть. У меня вот мать умирает. Давно, две недели как получил письмо, что совсем умирает. Теперь умерла уж, да я рад, что не знаю. Не знаю, ну и думаю, как о живой. И Натуся, должно быть, не знает; лучше это: ведь не поедешь все равно. Маленькая такая старушка, мама-то, сухенькая; я ее, бывало, по комнатам на руках носил. Только у нее двое нас и есть. Умерла уже, верно, да я не знаю.

Сергей Сергеевич положил свою руку на руку Михаила.

— Друг ты, хороший мой. Думай, думай, как о живой. Не бойся, любовь-то всегда живая. Христос с тобой.

Юс подошел поспешно.

— Есть. Как раз твой поезд.

Сергей Сергеевич заторопился.

— Пойду, пойду. Пока толпа, оно лучше. Скажу там, что надо. Помню все. Чего прощаться, теперь уж ясное дело — увидимся. Кончай последнее, Михаил, увидимся. И с тобой не навек, — обратился он к Юсу. — Ты мои слова лихом не поминай, ты небось кое-что и сам уже знаешь.

Схлынул народ, ушел поезд, увез Сергея Сергеевича. Михаил достал письмо, опять, внимательнее, перечел его.

— Что? — спросил Юс.

Михаил сунул письмо в карман и встал.

— После.

Они вышли на платформу, в черную, как печная сажа, ночь. Ходили, ожидая своего поезда, вдалеке, где уж и деревянных досок не было, где и слабые фонари не мерцали.

Юс поежился от сухого, терпкого холода, все что-то ворчал, бормотал себе под нос:

— Да, вон чего… И-де-ология… Вон куда еще…

Михаил, впрочем, не вслушивался.

Глава тридцать вторая

Дневники Зинаиды Николаевны Гиппиус периода Первой мировой войны и русской революции (1914-1917 и 1919 гг.). Предисловие Нины Берберовой.

Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…

Впервые издастся Собрание сочинений Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), классика русского символизма, выдающегося поэта, прозаика, критика, публициста, драматурга Серебряного века и русского зарубежья. Многотомник представит современному читателю все многообразие ее творческого наследия, а это 5 романов, 6 книг рассказов и повестей, 6 сборников стихотворений. Отдельный том займет литературно-критическая публицистика Антона Крайнего (под таким псевдонимом и в России, и в эмиграции укрывалась Гиппиус-критик)

Эпистолярный разговор двух очень разных по возрасту, времени вхождения в литературу и степени известности литераторов, при всей внешней светскости тона, полон доверительности. В письмах то и дело речь заходит, по выражению Гиппиус, о «самом важном», обсуждаются собственные стихи и творчество друзей, собрания «Зеленой лампы», эмигрантская и дореволюционная периодика. Детальные примечания дополняют картину бурной жизни довоенной эмиграции.Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Н.А. Богомолова.Из книги Диаспора: Новые материалы.

Поэтесса, критик и демоническая женщина Зинаида Гиппиус в своих записках жестко высказывается о мужчинах, революции и власти. Запрещенные цензурой в советское время, ее дневники шокируют своей откровенностью. Гиппиус своим эпатажем и скандальным поведением завоевала славу одной из самых загадочных женщин ХХ века, о которой до сих пор говорят с придыханием или осуждением.

Георгий Алексеевич Яблочков — русский писатель.«Очаровательный, интересный человек Георгий Алексеевич, — отозвался о Яблочкове И. А. Бунин. — Вот настоящий, чуткий, глубокий, наблюдательный и умный писатель. Как настоящий талант, он тихий, ушедший в себя…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.

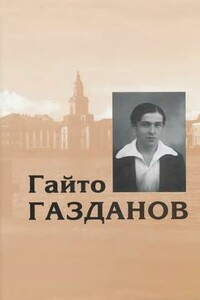

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.