Чертополох и терн. Возрождение веры - [15]

Действительно, перспектива, свойственная монументальному искусству восточных деспотий, идеологии иудаизма чужда в принципе. Классическая шкала масштабов Востока: гигантская фигура фараона или ассирийского царя, крупные изображения богов, чуть меньшие фигуры воинов и сатрапов, ничтожные значки человечков-рабов – такое представление о мире и месте человека в мире для иудаизма чуждо в принципе. Перспектива как конституция иерархии (именно данную функцию перспектива выполняет в искусстве, в том числе и в европейском искусстве) в иудаизме отсутствует. Согласно договору евреев с Богом, закон существует один для всех: Богу принадлежит земля, и люди все равны перед лицом Бога; этот (совершенно республиканский) принцип лег в основу «перспективных» решений в известных нам иудейских Аггадах (см., например, иллюстрации в так называемой Золотой Аггаде, современной Лоренцетти). Все персонажи, изображенные в Аггадах, равновелики и уравновешены, и нет никого, ни единого персонажа (будь то царь или пророк), кто был бы значимее прочих. Ровно тот же принцип отсутствия перспективы мы видим во фресках Лоренцетти – и в потолке Сикстинской капеллы. Амброджио Лоренцетти, мастер, известный среди своих сограждан как «философ» (см. Вазари: «постоянно общался с людьми учеными и заслуженными и скорее напоминал дворянина и философа, чем художника (…)»), обратился к книгам Ветхого Завета и выстроил свое представление о справедливом правлении, опираясь на законы Моисеевы.

Фрески синагоги Дура-Европос, обнаруженной в 30-е гг. прошлого века ученым Ростовцевым, представляют автономную от римской пластики культуру изображения: монументальные, многофигурные, страстные, эти фрески не схожи ни с античными образцами, ни с восточными; учитывая изображения эманации энергии, для которых найдена манера выражения (напоминающая приемы Пикассо), можно говорить об особой перспективе.

Если рассматривать «иудейский республиканизм» именно так, через иное понимание перспективы и гражданского права; и если так именно трактовать возвраты к иудаизму в европейской пластике и восприятии жизненного пространства, то понятным становится обращение к теме Ветхого Завета и в Нидерландах, освободившихся от Испанской империи, и в протестантской Англии. Университет Франикера (сегодня не существует, закрыт Наполеоном) был несомненным центром гебраистики вместе с Лейденом, где Кунеус получил место. Питер ван дер Кун (Кунеус) проводит много времени и в Лондоне: спустя короткое время Мильтон подтвердит, что поездки дали плоды. Среди контактов Кунеуса в Лондоне стоит упомянуть Исаака Касабона (Isaak Casaubon), Бонавентуру де Смета (Bonaventura de Smet); в Нидерландах – Йоханнеса ван ден Дрише (Johannes van den Driesche, иначе – Друзиус) и, конечно, Скалигера (Scaliger), влиявшего на столь многих, вплоть до Нострадамуса.

Кунеус предлагает представить Израиль времен Первого Храма как практическую модель республики; устройство республиканского Израиля, считает он, предпочтительно, если сравнивать с опытом республиканских Рима и Греции; в Израиле (эпохи Судей) не существовало ни опыта монархий, ни олигархии, ни демократии – то есть не существовало всех тех отрицательных (по Аристотелю) типов правления, к коим неумолимо стремится власть в европейских обществах. Израиль был республикой во главе с Сенатом (Синедрионом), куда выбирали достойнейших – не в связи с богатством; более того, решения Синедриона, основанные на морали Завета, принимались даже по ничтожным, бытовым вопросам. Страсть Кунеуса влияла на формирование Нидерландского государства: Питер ван дер Кун (Кунеус) постоянно предостерегал республику от того, чтобы пойти по пути республик Афин и Рима, растленных богатством.

Отождествление чистоты реформаторства с испытаниями ветхозаветных иудеев – тема постоянная, и вслед за страстным Джоном Мильтоном следует упомянуть Уильяма Блейка и его пафосную серию гравюр «Книга Иова». Что же касается художников Голландии, обратившихся к Ветхому Завету, то имен слишком много, чтобы остановиться на одном. Упомянем, как характерный пример, гаагскую Библию (задолго до Реформации и республики), где Отто ван Моердрехт (Otto van Moerdrecht) выполнил миниатюру «Иисус Навин разделяет землю Ханаанскую меж еврейскими племенами». Подобных ранних примеров можно найти достаточно, но разительно проявилось влияние Иудейской республики на Голландскую республику в работах Рембрандта и его учеников. Исключительная личность раввина Менашеха бен Израэля (Menasseh ben Israel), ученого, дипломата, философа и издателя, человека космополитического (то есть входящего и в секулярные круги), оказала влияние на Рембрандта вне всяких сомнений. Существует офорт Рембрандта 1636 г. с портретом Менашеха бен Израэля, и знаменитая картина, скорее всего, является его портретом также. Идентификации помогает портрет Менашеха бен Израэля, выполненный иудейским мастером Шоломом Италия (Salom Italia), и портрет его же, выполненный учеником Рембрандта Говардом Флинком. Раввин Леви Мортера из португальской синагоги в Амстердаме, по предположению Стивена Надлера (Steven Nadler, «Rembrandt’s Jew»), является моделью для холста «Старик в кресле» из галереи Уффици. Необычайное сходство лиц между героем этого портрета и Моисеем с картины «Моисей разбивает скрижали Завета», заставляет делать и более далекие предположения. Без того, чтобы углубляться в тему (см. главу о Рембрандте), скажем, что сугубо политические вещи, как «Видение Валтасара» или даже «Заговор Цивилиса», связаны с иудейской идеей республики.

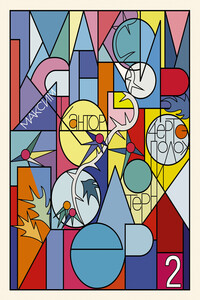

Тридцать эссе о путях и закономерностях развития искусства посвящены основным фигурам и эпизодам истории европейской живописи. Фундаментальный труд писателя и художника Максима Кантора отвечает на ключевые вопросы о сущности европейского гуманизма.

Автор «Учебника рисования» пишет о великой войне прошлого века – и говорит о нашем времени, ведь история – едина. Гитлер, Сталин, заговор генералов Вермахта, борьба сегодняшней оппозиции с властью, интриги политиков, любовные авантюры, коллективизация и приватизация, болота Ржева 1942-го и Болотная площадь 2012-го – эти нити составляют живое полотно, в которое вплетены и наши судьбы.

Максим Кантор, автор знаменитого «Учебника рисования», в своей новой книге анализирует эволюцию понятия «демократия» и связанных с этим понятием исторических идеалов. Актуальные темы идею империи, стратегию художественного авангарда, цели Второй мировой войны, права человека и тоталитаризм, тактику коллаборационизма, петровские реформы и рыночную экономику — автор рассматривает внутри общей эволюции демократического общества Максим Кантор вводит понятия «демократическая война», «компрадорская интеллигенция», «капиталистический реализм», «цивилизация хомяков», и называет наш путь в рыночную демократию — «три шага в бреду».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Этот роман — своего рода продолжение знаменитого «Учебника рисования»: анализ кризиса общества, который был предсказан в «Учебнике» и сбылся сегодня. В книге действуют оксфордские профессора, афганские солдаты, кремлевские политики и пациенты московской больницы.Мы наблюдаем крах великой иллюзии с разных точек зрения. Глобальная империя треснула, либеральная доктрина оскандалилась, а человек смертен, и надо спешить. Эти простые факты заставляют определить ценности заново…Новую книгу Максима Кантора можно было бы назвать «Учебник сопротивления».

Художник, писатель и философ Максим Кантор в своей статье озадачился проблемой: почему из современной литературы совсем исчезли герои, тем более такие герои, каким хотелось бы подражать?

Кто такие интеллектуалы эпохи Просвещения? Какую роль они сыграли в создании концепции широко распространенной в современном мире, включая Россию, либеральной модели демократии? Какое участие принимали в политической борьбе партий тори и вигов? Почему в своих трудах они обличали коррупцию высокопоставленных чиновников и парламентариев, их некомпетентность и злоупотребление служебным положением, несовершенство избирательной системы? Какие реформы предлагали для оздоровления британского общества? Обо всем этом читатель узнает из серии очерков, посвященных жизни и творчеству литераторов XVIII века Д.

Мир воображаемого присутствует во всех обществах, во все эпохи, но временами, благодаря приписываемым ему свойствам, он приобретает особое звучание. Именно этот своеобразный, играющий неизмеримо важную роль мир воображаемого окружал мужчин и женщин средневекового Запада. Невидимая реальность была для них гораздо более достоверной и осязаемой, нежели та, которую они воспринимали с помощью органов чувств; они жили, погруженные в царство воображения, стремясь постичь внутренний смысл окружающего их мира, в котором, как утверждала Церковь, были зашифрованы адресованные им послания Господа, — разумеется, если только их значение не искажал Сатана. «Долгое» Средневековье, которое, по Жаку Ле Гоффу, соприкасается с нашим временем чуть ли не вплотную, предстанет перед нами многоликим и противоречивым миром чудесного.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Перед Вами – сборник статей, посвящённых Русскому национальному движению – научное исследование, проведённое учёным, писателем, публицистом, социологом и политологом Александром Никитичем СЕВАСТЬЯНОВЫМ, выдвинувшимся за последние пятнадцать лет на роль главного выразителя и пропагандиста Русской национальной идеи. Для широкого круга читателей. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ Рекомендовано для факультативного изучения студентам всех гуманитарных вузов Российской Федерации и стран СНГ.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

Д.и.н. Владимир Рафаилович Кабо — этнограф и историк первобытного общества, первобытной культуры и религии, специалист по истории и культуре аборигенов Австралии.

Книга «Чертополох и терн» — результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина — это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории — постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Вторая часть книги — «Возрождение Возрождения» — посвящена истории живописи от возникновения маньеризма до XXI в. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.