Черный - [23]

Здесь уместно будет опровергнуть весьма распространенное, но не подтвержденное никакими историческими данными мнение, будто на гербы имела право одна только аристократия. Ни в одну историческую эпоху ни в одной стране гербы не были привилегией какой-либо одной социальной группы. Любой человек, любая семья, любое сообщество всегда и всюду имели право выбрать себе герб и использовать его по своему усмотрению с единственной оговоркой: ограничиться собственным гербом и не присваивать чужие. Поскольку герб является и личным идентификатором, и знаком собственника, и декоративным элементом, гербы помещаются на множестве предметов, на надгробиях и на документах человека, которому тем самым присваивают гражданское состояние[94].

В гербе присутствуют две составляющие: фигуры и цвета (тинктуры), они размещаются на гербовом щите, форма которого может быть различной. Треугольная форма, заимствованная у средневековых щитов, вовсе не является обязательной, просто она встречается наиболее часто. Цвета и фигуры располагаются на щите в строго определенном порядке, согласно немногочисленным, но строгим правилам геральдики. Именно эти правила более, чем что-либо другое, отличают европейские гербы от других категорий эмблем, принятых в других культурах. Основное правило касается применения цветов. В отличие от фигур, которые могут быть самыми разными, число цветов ограничено (в Средние века в обиходе было всего шесть). В геральдике для каждого цвета есть особое название: так, желтый называется «золото», белый – «серебро», красный – «червлень», синий – «лазурь», черный – «чернь», зеленый – «зелень». Заметим, что эти шесть цветов со времен Средневековья являются шестью базовыми цветами европейской культуры[95].

Цвета в геральдике – это абсолютные, абстрактные, почти нематериальные цвета; геральдическая палитра не знает нюансов. Скажем, червлень может быть светлой, темной, матовой, блестящей, близкой к розовому или к оранжевому; это не имеет никакого значения. Цвет здесь важен как идея, а не как материальная и хроматическая реальность. То же относится и к лазури, черни, зелени и даже к золоту и серебру – две последние тинктуры могут быть желтыми и белыми (самый частый случай) или же золотистыми и серебристыми. Например, на гербе короля Франции – «лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями» – лазурь может выглядеть и как светло-синий, и как просто синий, и как темно-синий цвет, а лилии могут быть лимонно-желтыми, оранжево-желтыми либо золотистыми; для узнаваемости и для символического значения герба это совершенно неважно. Художник вправе воспроизводить лазурь и золото как ему вздумается, в зависимости от носителей, с которыми он работает, применяемой им техники и эстетических задач, которые он ставит перед собой. Таким образом, на одном и том же гербе цвета могут изображаться с самыми разными оттенками[96].

Но это еще не все. Шесть цветов на гербе нельзя распределять произвольно. По правилам геральдики они делятся на две группы; в первую входят белый и желтый, во вторую – красный, черный, синий и зеленый. Базовое правило использования цветов запрещает располагать рядом или напластовывать один на другой (если только речь не идет о мелких деталях) два цвета, относящиеся к одной группе. Возьмем для примера щит, на котором изображен лев. Если поле щита черное (чернь), то лев может быть белым (серебро) или желтым (золото), но не может быть ни синим (лазурь), ни красным (червлень), ни зеленым (зелень), поскольку синий, красный и зеленый принадлежат к той же группе, что и черный. И наоборот: если поле щита белое, лев может быть черным, синим, красным либо зеленым, но никак не желтым. Это базовое правило, существующее с тех пор, как появились гербы, соблюдалось всегда и везде (отклонения от базового правила не превышают 1 % от всех известных гербов). Есть предположение, что геральдика позаимствовала свое базовое правило у знамен и флагов (их влияние на самые первые гербы было значительным), и главная его цель – чтобы гербы были видны с большого расстояния[97]. В самом деле, первые гербы были двухцветными, и их отлично было видно издалека. Но даже это не вполне объясняет происхождение базового правила: ведь раньше, насколько нам известно, ничего подобного не существовало. Возможно, его породила богатая цветовая символика феодальной эпохи, символика, в тот момент претерпевавшая коренные изменения. Новому обществу, которое формируется в Западной Европе в начале второго тысячелетия, соответствует новый цветовой порядок: белый, красный и черный больше не являются тремя основными цветами, как было во времена Античности и раннего Средневековья. Теперь в общественной жизни и во всех привязанных к ней социальных кодах на первый план выдвигаются синий, зеленый и желтый.

Одним из таких кодов, возможно самым необычным, и является новая дисциплина – геральдика. Родившись в особом мире – мире войны, турниров и рыцарства, она быстро распространилась на все общество в целом, а затем ввела в этом обществе свою систему классификации и свою систему ценностей, в частности внесла изменения в иерархию цветов. В этом смысле показателен пример черного.

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

Автор книги, историк и писатель, известный читателям по работам «Века и поколения» (М., 1976), «К людям ради людей» (Л., 1987), «Женский лик Земли» (Л., 1988) и др., затрагивает широкий круг проблем, связанных с архаическими верованиями и обрядами — с первобытным анимизмом, с верой в тотемы и фетиши, с первобытной магией, с деятельностью жрецов и шаманов и др.Книга написана ярко и увлекательно, рассчитана прежде всего на молодежь, на всех, кто интересуется предысторией ныне существующих религий.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

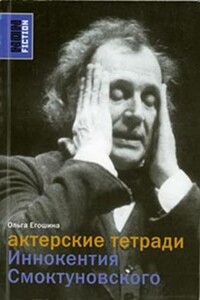

Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.

...безымянных людей, которым обстоятельства не дали проявить себя иначе, как в узком, сугубо приватном кругу. А это уже делает глубинной темой стихотворения — ... человеческое достоинство как тайну.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.