Черный - [22]

Военные действия в 1124 году начинает клюнийский аббат Петр Достопочтенный. В знаменитом письме Бернару, аббату Клерво, он обращается к адресату, иронически называя его «белым монахом» (o albe monache), и за выбор этого цвета упрекает его в гордыне: «Белый – цвет праздника, славы и воскресения», в то время как черный, традиционный для монахов, живущих по уставу святого Бенедикта, «есть цвет смирения и отречения от мирской суеты»[89]. Почему же цистерцианцы осмеливаются расхаживать в белом, даже «белоснежном» (monachi candidi), хотя все прочие монахи смиренно облачаются в черное? Какая гордыня! Какое неприличие! Какое презрение к традициям! Святой Бернар отвечает ему в столь же резком тоне. Он напоминает, что черный – цвет Дьявола и ада, «цвет греха и смерти», в то время как белый – «цвет чистоты, невинности и всех добродетелей»[90]. Распря то затухает, то вспыхивает с новой силой и в итоге превращается в настоящую догматическую и хроматическую войну между черными и белыми монахами: каждое из писем, которыми обмениваются враждующие стороны, представляет собой целый трактат о том, какой должна быть истинная жизнь монаха. Несмотря на периодические попытки примирения, конфликт продлится до 1145–1146 годов[91].

В результате через два десятилетия цистерцианцы будут неразрывно связаны с белым цветом, так же как клюнийцы издавна были связаны с черным. В дальнейшем возникнут различные легенды о чудесах, которые побудили цистерцианцев облачиться в белое. В одной из таких легенд, документально зафиксированной в XV веке (но, вероятно, сложившейся несколько раньше), рассказывается о том, как где-то в первом десятилетии XI века святому Альберику явилась Пресвятая Дева и приказала ему облачиться в белые одежды, дабы белый, цвет девственности, стал символом чистоты его ордена. По правде говоря, складывается впечатление, что белый цвет цистерцианцев долгое время был белым только по названию (так же как черный у клюнийцев был черным только в символическом смысле). Вплоть до XVIII века выкрасить ткань в белоснежный цвет было чрезвычайно трудно. Это можно сделать только с льняной тканью, да и то в результате очень сложной технической обработки. Шерсть часто не красят, а расстилают на лугу, чтобы под воздействием солнечных лучей и утренней росы, насыщенной кислородом, ее натуральный цвет стал немного светлее. Но это длительная процедура, для которой требуется много места, и кроме того, ее нельзя осуществить зимой. Вдобавок полученный таким способом белый цвет остается белым очень недолго: через какое-то время он превращается в коричневато-серый, желтый или светло-бежевый. В средневековых социумах еще не знали отбеливания хлором[92], поэтому там очень редко можно было встретить человека в белой одежде, которая была действительно белой[93]. Применение некоторых красителей (например, мыльнянки), стирка с использованием золы и минералов (магнезии, мела, свинцовых белил) придают белому сероватый, зеленоватый либо синеватый оттенок и делают его тусклым.

Но не это главное. Самое важное в эпистолярной войне Петра Достопочтенного с Бернаром Клервоским, разгоревшейся в первой половине XII века, – это новая тенденция: цвет облачения становится эмблемой соответствующего монашеского ордена. Теперь каждый орден имеет свой цвет и провозглашает себя его поборником. История противостояния Клюни и Сито – это история противостояния черного и белого, цветов, которые до этого почти никогда не выступали как антагонисты; во многих областях жизни, как мы видели, антагонистом белого является красный. Это новое противостояние будет становиться все более четким и ощутимым. Ведь отныне цвета приобретут эмблематический характер, которого у них до сих пор не было, по крайней мере в одежде. Скоро наступит время геральдики; она появится два десятилетия спустя и внесет масштабные изменения во все хроматические системы.

Новый цветовой порядок: геральдика

Первые гербы возникают в Европе около середины XII века. Их появление на полях сражений и на рыцарских турнирах вначале было вызвано чисто практической необходимостью. Рыцарские доспехи постоянно усовершенствовались. И в определенный момент оказалось, что в шлеме и кольчуге новой конструкции рыцаря нельзя узнать. Тогда рыцари завели обычай наносить красками на щит изображения животных, растений либо геометрические фигуры, чтобы их легче было опознать в схватке. Но одного этого объяснения недостаточно. Гербы – порождение нового социального порядка, который вносит глубокие изменения в феодальное общество. Как родовые имена и особые детали костюма (два нововведения, которым предстоит большое будущее), гербы имеют идентификационную функцию. Вначале гербы были строго индивидуальными, и на них имели право только рыцари; постепенно, однако, у знатных людей гербы начинают передаваться по наследству и в итоге превращаются в семейную собственность. Даже женщины начинают заказывать себе гербы. Позднее, в XIII веке, гербы появятся у духовных лиц, у мещан, у ремесленников, а в некоторых регионах Европы даже у крестьян. Еще через некоторое время гербы начнут присваивать целым сообществам: городам, ремесленным цехам, аббатствам, капитулам, различным институциям и учреждениям.

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

Автор книги, историк и писатель, известный читателям по работам «Века и поколения» (М., 1976), «К людям ради людей» (Л., 1987), «Женский лик Земли» (Л., 1988) и др., затрагивает широкий круг проблем, связанных с архаическими верованиями и обрядами — с первобытным анимизмом, с верой в тотемы и фетиши, с первобытной магией, с деятельностью жрецов и шаманов и др.Книга написана ярко и увлекательно, рассчитана прежде всего на молодежь, на всех, кто интересуется предысторией ныне существующих религий.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .

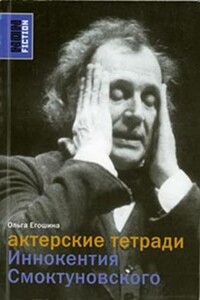

Анализ рабочих тетрадей И.М.Смоктуновского дал автору книги уникальный шанс заглянуть в творческую лабораторию артиста, увидеть никому не показываемую работу "разминки" драматургического текста, понять круг ассоциаций, внутренние ходы, задачи и цели в той или иной сцене, посмотреть, как рождаются находки, как шаг за шагом создаются образы — Мышкина и царя Федора, Иванова и Головлева.Книга адресована как специалистам, так и всем интересующимся проблемами творчества и наследием великого актера.

...безымянных людей, которым обстоятельства не дали проявить себя иначе, как в узком, сугубо приватном кругу. А это уже делает глубинной темой стихотворения — ... человеческое достоинство как тайну.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.