Camera lucida. Комментарий к фотографии - [5]

Беспорядок, существование которого я с самого начала отметил во всех жанрах и сюжетах Фотографии, я обнаружил и в фотографиях с точки зрения Spectator'a, каковым я являлся; эту позицию я и хочу теперь исследовать. Как и каждый из современных людей, я вижу повсюду множество фотографий; они приходят ко мне из мира, даже если я об этом не прошу. Это всего лишь «изображения», появляющиеся в нерассортированном, хаотическом виде. Однако я констатировал, что некоторые из фото, которые прошли отбор, были оценены в прямом и переносном смысле (évaluées, appréciées), собраны в альбомах или журналах, вызывали у меня кратковременные приступы ликования, как если бы они отсылали к неслышному ядру, к эротической, причиняющей боль ценности (сколь бы благонамеренным ни казалось на первый взгляд изображенное на них); другие же, напротив, оставляли меня безразличным настолько, что, видя как они размножаются, подобно сорнякам, я испытывал по отношению к ним что-то вроде неприязни и даже раздражения. Бывают моменты, когда я ненавижу Фото: что мне делать, к примеру, если говорить о старых мастерах, со стволами старых деревьев Эжена Атжэ, с обнаженными Пьера Буше, многократно экспонированными снимками Жермены Круль? И это не все: я заметил, что по существу никогда не любил всех фотографий одного фотографа. Из всего Стиглица меня приводит в восторг — но в восторг безумный — только самая известная из его фотографий (Конечная остановка конок, Нью-Йорк, 1893) — Один снимок Мэйплторпа навел меня на мысль, что я, наконец, нашел «моего» фотографа, но нет, и у Мэйплторпа мне не все нравится. Итак, я не смог прийти к понятию художественного стиля, столь удобному, когда речь заходит об истории, культуре, эстетике. Благодаря сильной увлеченности я чувствовал хаотичность, прихотливость, загадочность фотографий, чувствовал, что Фотография — искусство ненадежное, как ненадежной, если бы кому-то пришло в голову ее основать, была бы наука о соблазнительных и ненавистных телах.

«У Стиглица меня приводит в восторг самая известная из его фотографий…»

Альфред Стиглиц: Конечная остановка конок, Нью-Йорк, 1893

Я отдавал себе отчет, что речь здесь шла об упрощенных реакциях субъекта, которые, находя выражение во фразах типа я люблю / я не люблю, как бы останавливаются на полуслове; а у кого из нас нет своей внутренней шкалы пристрастий, неприязней и того, что оставляет безразличным? Но у меня всегда было стремление аргументировать свои настроения; аргументировать не с целью их оправдания, еще меньше для того, чтобы заполнить своей индивидуальностью сцену текста, но, напротив, чтобы растянуть эту индивидуальность до науки о субъекте, название которой не имеет значения при условии, что она (пока не произошло ничего похожего) достигнет уровня всеобщности, не редуцирующего, не превращающего в ничто меня самого. Так что нужно было браться за дело.

Тогда я решил взять за путеводную нить моего нового анализа притягательность, которой обладали для меня некоторые фотографии. Ибо по крайней мере эта притягательность сомнений не вызывала. Какое имя ей дать? Ослепление? Нет, конкретное фото, которое я выделяю и люблю, не имеет ничего общего с блестящей точкой, раскачивающейся перед глазами и вызывающей головокружение; производимое им во мне состояние противоположно оцепенению, это скорее внутренняя возбужденность, праздник, но и труд, давление невыразимого, которое хочет себя высказать. Тогда что же это? Интерес? Во всяком случае, интерес мимолетный; я не имею нужды допрашивать свою взволнованность, чтобы перечислить причины, побуждающие меня интересоваться фотографией: можно либо желать предмет, пейзаж, тело, которые на ней представлены, либо в настоящем или прошлом любить сфотографированное существо, либо удивляться тому, что видишь, либо восхищаться или обсуждать результаты работы фотографа и т. д. и т. п. Но все эти интересы не выражены и разнородны: конкретное фото может удовлетворять какой-то из этих интересов и при всем том мало меня занимать, а если другое фото очень меня интересует, мне хотелось бы знать, что в нем составляет для меня tilt>3. Мне показалось, что словом, наиболее подходящим для того, чтобы (пусть предварительно) обозначить притягательность, какой обладают для меня некоторые фотографии, является слово «приключение». Одно фото во мне «приключается», другое — нет.

Принцип приключения дает Фотографии возможность существовать для меня. И наоборот, без приключения нет и фото. Процитирую Сартра: «Журнальные фотографии могут с успехом „мне ни о чем не говорить“, т. е. я рассматриваю их, не занимая никакой экзистенциальной позиции. В таком случае личности, фотографии которых я разглядываю, хотя и доступны благодаря фото, но вне экзистенциальной позиции, точно также, как Рыцарь и Смерть хотя и постигаются благодаря гравюре Дюрера, но мной не полагаются. Бывают случаи, когда фотография оставляет меня безразличным настолько, что я не удосуживаюсь даже „превратить ее в образ“. Снимок неопределенно конституируется в качестве объекта, а изображенные на нем персонажи конституируются в качестве персонажей, но исключительно по причине своего сходства с человеческими существами, вне какой-то особой интенциональности».

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.

В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)

Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

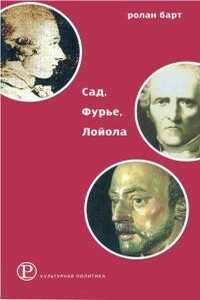

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.