Camera lucida. Комментарий к фотографии - [2]

Указанная фатальность — нет ни одного снимка, на котором не были бы изображены нечто или некто — увлекает Фотографию в безбрежный хаос всевозможных предметов. На каком основании выбирается (фотографируется) один объект, одно мгновение, а не другой или другое? Фотография не поддается классификации, потому что нет ни малейшей причины маркировать те или иные из ее случайных проявлений. Возможно, ей хотелось бы достичь языкового достоинства, стать столь же значительной, уверенной в себе и благородной, как знак. Но для того чтобы знак был, сначала нужно, чтобы была метка. Лишенные принципа маркировки, снимки превращаются в знаки, которые не закрепляются, которые сворачиваются, как молоко. Что бы оно ни изображало, в какой бы манере ни было выполнено, само фото никогда не видимо, точнее, смотрят не на него.

Короче говоря, референт прилегает к нему очень плотно. Это необычно близкое прилегание делает привыкание к фотографии необычайно трудным. Жертвами данной трудности являются книги, посвященные фотографии (к тому же их куда меньше, чем книг, в которых рассматривается любое другое искусство). Часть из них связана с техникой фотографии; для того, чтобы фотографическое означающее «рассмотреть», их авторы вынуждены поближе пристроиться к нему. Другие книги носят исторический или социологический характер; для наблюдения за получившим всеобщее распространение феноменом фотографии авторы таких книг по необходимости занимают весьма отдаленную позицию. Я с раздражением констатировал, что ни в одной из них речь не шла о тех снимках, которые интересуют именно меня, снимках, которые доставляют мне удовольствие или возбуждают. Что я мог извлечь из правил композиции пейзажа в фотографии или (оставаясь на другом конце того же спектра) из рассмотрения Фотографии как семейного обряда? Каждый раз когда мне случалось читать что-то о Фотографии, я представлял себе конкретное фото, которое любил, и это приводило меня в ярость. Ибо видел я исключительно референт, вожделенный объект, нежно любимое тело, но тогда докучливый голос (голос науки) увещевал меня строгим тоном: «Вернись к Фотографии. То, что ты там видишь и что заставляет тебя страдать, входит в рубрику „любительские фотографии“, которой занималась группа социологов. Она — не что иное, как след, оставленный ритуалом социальной интеграции, предназначенным поднять акции Семьи и т. д.» Однако я продолжал упорствовать: другой, более сильный голос побуждал меня отвергать социологический комментарий; перед лицом некоторых фотоснимков я хотел бы одичать, отказаться от культуры. Так я и жил, не решаясь редуцировать бесчисленное множество существующих в мире фото или распространить отдельные «мои» снимки на Фотографию в целом. Другими словами, я оказывался в тупике: я был, если так можно выразиться, одинок и бессилен «в научном плане».

Тогда я признался себе, что смятение и раздвоенность, выплывшие наружу из-за желания написать о Фотографии, отражали своего рода внутреннюю нестабильность, присущую мне изначально. Я «раскачивался» между двумя языками, экспрессивным и критическим, а внутри этого последнего — между дискурсами, относящимися к сфере социологии, семиологии и психоанализа; однако по причине недовольства, которое я в итоге испытывал по отношению и к тем и к другим языкам, я свидетельствовал о единственной достоверной вещи, какая во мне была (какой бы наивной она ни казалась) — об исступленном сопротивлении любой системе редукции. Всякий раз, прибегнув к такого рода языку и чувствуя, что он застывает и тем самым соскальзывает к редукции и неоправданному критицизму (réprimande), я мягко от него отходил и предпринимал поиски в другом направлении, начинал овладевать другим языком. Имело смысл раз и навсегда возвести эту мою особенность в добродетель, превратив «древнюю суверенность „я“» (выражение Ницше) в эвристический принцип. Итак, я решился принять за исходный пункт моих поисков всего лишь несколько фотоснимков, относительно которых я не сомневался, что они существуют для меня. Ничего похожего на упорядоченную совокупность (corpus) — несколько тел (corps) и ничего более. В споре между субъективностью и наукой, в конечном итоге достаточно условном, я пришел к странному заключению: а почему, собственно говоря, не может быть отдельной науки для каждого объекта? Некоего Mathesis singularis (а не universalis)? Таким образом, я решился сделать посредником любой Фотографии самого себя и попытался (на основе нескольких личных впечатлений) сформулировать фундаментальное, всеобщее свойство, без которого не было бы Фотографии вообще.

Так я превратил в меру фотографического «знания» самого себя. Что знает о Фотографии мое тело? Фото, по моему наблюдению, может быть предметом трех способов действия, троякого рода эмоций или интенций: его делают, претерпевают и разглядывают. Operator — это сам Фотограф. Spectator — это все мы, те, кто просматривает собрания фотографий в журналах, книгах, альбомах, архивах. А тот или та, кого фотографируют и кто представляет собой мишень, референта, род небольшого симулякра, eidôlon'a, испускаемого объектом, — я бы назвал его или ее фотографическим Spectrum'ом, ибо это слово благодаря своему корню сохраняет связь со «спектаклем», добавляя к нему еще нечто отдающее кошмаром, что содержится в любой фотографии — возвращение покойника.

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.

В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)

Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

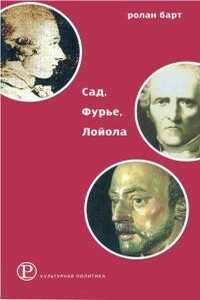

Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.