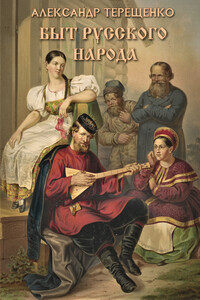

Быт русского народа. Часть 5. Простонародные обряды - [5]

Вьюнишник употребляется еще для молодых, вместо застольной песни.

Молодые потчуют их вином, закусками или дарят чем-нибудь. Они благодарят:

Потом молодежь обходит прочих новобрачных с вьюнишником или поздравлением. К вечеру собираются в питейный дом, пьют на собранные деньги и закусывают полученным от молодых [6].

IV

РАДУНИЦА

В разных местах называется радуница различно, как то: Радовницею, Радуницем, Радоницею и Навий день. Все это воспоминание за упокой и во многом сходствует с тризною и стравою. Радуница не везде приходится в одно время: большею частью бывает в фомино воскресенье, Фомин понедельник или в десятый день от Пасхи, во вторник — последнее чаще всего празднуется в северо-восточной России. В Малороссии она называется проводами, гробками и могилками, потому что там в Фомин понедельник совершают поминовение по умершим. Радуница превратилась впоследствии в Родительскую субботу. Радуница происходит от слова радоваться, а навий от древнего славянского слова наве, означающее покойника, мертвеца. Народ, поминая в это время родителей, думает, что они радуются с ними. Не без основания историограф Карамзин заметил, что радуницею назывался какой-нибудь языческий праздник у славян и бывал в начале апреля, потому что Пасха приходилась в то время марта 28 [7].

Из поминальных дней особенно замечательна Родительская суббота. Поминовение родителей так важно, что считают за грех заниматься работою во время поминок, и тогда не должно поминать их блинами. Поэтому приносят на могилы пироги, калачи, кашу, кутью, яйца и разные жареные и вареные кушанья. Суеверие заставляло часто священника снимать с себя ризы, или епитрахиль, и постилать на могиле при совершении литии; по совершении литии священник с причетом и поминавшие съедали все принесенное. В прежние времена народ поминал умершим с языческими обрядами: совершив над могилами усопших поминовение, оставлял сродников плакать и рыдать. Женщины и мужчины, вспоминая добрые качества покойника, наполняли воздух плачевным воем: потом садились на могилу, угощали друг друга пивом, вином, пирогами, блинами, яйцами и проч.; остатки бросали злым духам. При питии вина отливали часть на могилу, а последнее сами выпивали.

Радуницкие поминки всегда сопровождались чрезмерным упоением, от того вошло в поговорку: «Выпили пиво об маслянице, а с похмелья ломало после радуницы».

В Фомин вторник толпы народа с узелками идут поутру на могилы своих родителей совершать по них поминовение и там, оплакивая их смерть, пируют целый день. Тогда считается за великий грех, если кто не служит панихиды. Многие думают, что души умерших встают во время поминовений из темниц (из гробов), радуются и слушают поминальную обедню в церкви, за алтарем, Те же родители, коих дети не пришли поминать, плачут тогда весь день. Самая поминальная пища, которая должна состоять преимущественно из кутьи, 'пирогов, сырников и яиц, разделяется будто бы мертвыми, выходящими невидимо из темниц, и присутствующими с живыми до солнечного захода. Такое мнение господствует даже между простолюдинами в Петербурге. Тут одинаково совершают обрядные действия в Фомин вторник, называющийся Радуницею, а само действие поминовения христосованием с родными; потому непременно берут окрашенные яйца и кладут их на могилу. Некоторые зарывают окрашенные яйца в нарочно выкопанные над могилой ямочки. Верят еще, что если в Радуницу случится представление света, то вышедшие из темниц предстанут прямо в рай с поминающими их.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Книга «Божественный лик Византии» представляет собой сборник избранных сочинений известного русского правоведа и византиниста Величко А.М., в который вошли труды по истории Церкви и работы по византинистике. В первой части детальному историческому и правовому анализу подверглись такие вековые явления, как папизм, раскол Церкви, случившийся в XI в., иконоборческое движение, специфика взаимоотношения политической и церковной властей в России накануне упразднения патриаршества, причины создания Петром Великим Святейшего Синода.

Представленный сборник письменных источников и литературы по истории Украины и украинцев позволяет читателю ознакомиться с основными документами, материалами и научными работами XVI – начала ХХ века, касающимися проблемы развития географической, этнической и политической идентификации и самоидентификации украинского народа. Книга адресована не только специалистам, но и всем интересующимся историей русского (восточнославянского) этноса.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.

Представленная монография касается проблемы формирования этнического самосознания православного общества Речи Посполитой и, в первую очередь, ее элиты в 1650–1680-е гг. То, что происходило в Позднее Средневековье — Раннее Новое время, а именно формирование и распространение этнических представлений, то есть интерес к собственной «национальной» истории, рефлексия над различными элементами культуры, объединяющая общности людей, на основе которых возникнут будущие нации, затронуло и ту часть населения территории бывшего Древнерусского государства, которая находилась под верховной юрисдикцией польских монархов.

Прошлое, как известно, изучают историки. А тем, какую роль прошлое играет в настоящем, занимается публичная история – молодая научная дисциплина, бурно развивающаяся в последние несколько десятилетий. Из чего складываются наши представления о прошлом, как на них влияют современное искусство и массовая культура, что делают с прошлым государственные праздники и популярные сериалы, как оно представлено в литературе и компьютерных играх – публичная история ищет ответы на эти вопросы, чтобы лучше понимать, как устроен наш мир и мы сами. «Всё в прошлом» – первая коллективная монография по публичной истории на русском языке.

Сборник посвящен истории Монгольской империи Чингис-хана. На широком сравнительно-историческом фоне рассматриваются проблемы типологии кочевых обществ, социально-политическая организация монгольского общества, идеологическая и правовая система Монгольской империи. Много внимания уделено рассмотрению отношений монголов с земледельческими цивилизациями. В числе авторов книги известные ученые из многих стран, специализирующиеся в области изучения кочевых обществ.Книга будет полезна не только специалистам в области истории, археологии и этнографии кочевого мира, но и более широкому кругу читателей, интересующихся историей кочевничества, монгольской истории и истории цивилизаций, в том числе преподавателям вузов, аспирантам, студентам.