Буреполомский дневник - [5]

С кашлем, кажись, стало чуть–чуть полегче, – видимо, самый тяжёлый день был вчера. Сейчас тоже сильный кашель, но по сравнению со вчерашним – всё же полегче. Настроение совсем ни к чёрту, – со вчерашнего дня тоска от вечернего разговора с матерью, от очередных её истерик, криков, жалоб, нелепых обвинений типа: "Ты меня совсем не жалеешь!", "Тебе на меня плевать!" и т. п. Ну как ей объяснить, что всё это бред? что я просто не умею вот так, как она хочет: не имея возможности ровно ничего сделать, ничем ей отсюда помочь, – просто сидеть и обливаться слезами от бессильной жалости, и говорить ей по телефону все вот эти пустые, жалостливые, уменьшительные слова, которых ей, видимо, не хватает... Не умею я так, – просто не настолько я сентиментален, жалостлив и слезлив, видимо. Если я знаю, что ничем абсолютно помочь не могу, что ситуация абсолютно трагическая, – что ж, остаётся или смириться с тем, что есть, или... Если нельзя ни примириться, ни изменить что–либо, если тупик абсолютный и глухой, – что ж, всегда (или почти всегда) можно отказаться играть по этим правилам – даже вместе с жизнью.

Вот почему, когда я понял жестокую неизбежность своего полного срока, что раньше 2011 г. освободиться мне не светит, – мне осталось или смириться с этим (сейчас, на сегодняшний день, мне кажется, что это мне удалось, но такое чувство бывает отнюдь не всегда), или покончить с собой. Я держу этот вариант про запас, вовсе не считаю его, как большинство, трусостью и признанием своего поражения, – но жестоко презираю за трусость самого себя, – за то, что до сих пор так и не хватило мужества его осуществить, хотя моменты, психологически куда тяжелее нынешнего я переживал за эти два года не раз, особенно в тюрьме. Но я как–то худо–бедно смог смириться со сроком, и в запасе у меня есть ещё выход. А чем я могу помочь матери, облегчить её мучения, если с тем что есть (точнее, нет. Меня.) она примириться никак не может, а изменить эту ситуацию нет возможности? Разве что посоветовать ей покончить с собой от безысходности. Но это, разумеется, не выход...

8.1.08. 15–05

Приходишь с обеда, садишься, читаешь, или просто так лежишь (сейчас пока лежать не даёт кашель) и ждёшь ужина...

Последовательность эту, ежедневный здешний "распорядок дня" я уже описывал недавно. Это и есть, наверное, самое мучительное, самое тяжёлое тут (после окружающего "контингента", разумеется), – вот это изматывающее однообразие, заранее хорошо известная заданность всего завтрашнего дня, и послезавтрашнего, и через неделю, и через месяц... (Ну, если только со шмоном как–нибудь не придут. Или вдруг опять не поздороваешься с кем–нибудь, – ещё один выговор влепят. Приятные сюрпризы тут практически исключены. Ну вот разве что Ленка моя, заяц мой пушистый, наконец–то мне обещанное письмо пришлёт, или дозвонится вдруг. Но это – не совсем сюрприз, этого я в глубине души всё–таки жду. А так – только одна мерзость тут и разнообразит эту мерзостную жизнь).

Прав был Буковский, когда по своему опыту, по воспоминаниям о своих карцерных неделях и месяцах, писал: "Я абсолютно уверен, что смерть – это не космическая пустота, не блаженное ничто. Нет, это было б слишком успокоительно, слишком просто. Смерть – это мучительное повторение, нестерпимое одно и то же".

Так что же мучает тут больше всего, – после "контингента", разумеется? Я уже писал, кажется: безысходность. Сознание того, как медленно, всего лишь по одному дню (и с каким трудом каждый раз проживаемому!) убавляется твой срок, как много этих дней ещё осталось впереди, и – главное – что ничего нельзя с этим поделать, никак это состояние не изменить, ни ускорить. Полное твоё бессилие изменить хоть что–то – это ведь, по сути, и есть твоё поражение. Хотя Лена Санникова и писала мне ещё в тюрьму, в Москве, что сидеть, не будучи сломленным, – это победа. Сложный вопрос... Моральная победа, кои она так высоко чтит, как ни крути, оборачивается физическим всё–таки поражением. А уж возможности самовнушения человека велики – можно и в подземном каземате ощущать себя полностью свободным, и, собирая бутылки, "знать" нерушимо, что в швейцарском банке на твоём счету лежат миллионы, – ну и что, пусть лежат, а на дневной прокорм и бутылок вполне достаточно...

Мучает больше всего то, что ты "попал" так глупо, – ещё три года впереди, и ясно уже, что ничего нельзя сделать, придётся сидеть их до конца, и эти дни, месяцы, годы, – ты проживаешь впустую, бессмысленно, бесцельно, как трава в поле. Да, день освобождения наступит рано или поздно, до него не так–то уж и много – всего каких–то 1167 дней; и придёт день, когда – по скрипящему снегу, по зелёной траве или по шуршащему ковру из жёлтых листьев – ты выйдешь отсюда; тебя встретят друзья, возьмут у тебя из рук баулы, посадят в машину... И ты будешь ехать – домой, домой; будешь устало, чуть–чуть, улыбаясь одними губами, смотреть на проносящиеся за окном пейзажи, – леса, поля, деревни, городки... О чём ты будешь думать в этот момент? Бог весть. Скорее всего, ни о чём, – ни о чём конкретно, а просто будет какое–то такое общее блаженное чувство, что вот наконец–то и кончился этот затянувшийся дурной сон, всё наконец–то позади, и удалось выжить, вопреки всем опасениям, и всё это – было ли оно взаправду, или и впрямь только приснилось?.. "А прошлое кажется сном", – вот уже сколько дней не могу вспомнить, чья это строчка, но она очень точная. Да, всё это будет когда–нибудь, этот день настанет, и всё, кажется, всё что угодно, без исключения, будет на воле казаться блаженством по сравнению с тем, что было здесь. Коротка память человеческая; плохое обычно быстро забывается, помнится долго только хорошее; но нажитый опыт остаётся, – если даже не в верхнем слое памяти, то где–то гораздо глубже, в подсознании. Этот день – он будет, да, только вот как дожить–то до него? "Вот в чём вопрос". А пока что остаётся лишь мечтать о нём, скрашивать себе как–то этими мечтаниями тоскливые и бесконечно длинные дни неволи. Вопреки, кстати, мудрому предостережению из опыта того же Буковского: "нет в жизни большего разочарования, чем освобождение из тюрьмы".

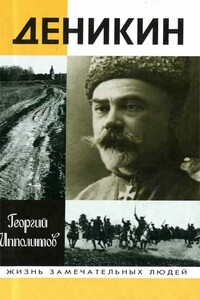

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

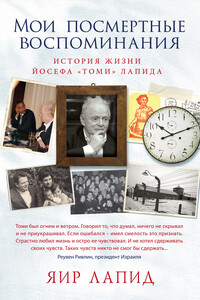

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.