Борьба с фашизмом начинается с борьбы против большевизма - [5]

Позиция Ленина по вопросу о парламентаризме служит всего лишь иллюстрацией его неспособности понять основные задачи и характерные черты пролетарской революции. Его революция целиком буржуазна; это борьба за большинство, за правительственные позиции, за овладение машиной законодательства. Он помышлял в действительности о важности приобретения как можно большего числа голосов в избирательных кампаниях, о создании крепкой большевистской фракции в парламентах, о помощи в определении формы и содержания законодательства, об участии в политическом управлении. Он не обращал внимания на то, что весь парламентаризм сегодня — это блеф, что реальная власть в буржуазном обществе сосредоточена совершенно в других местах, что, невзирая на любые возможные парламентские поражения буржуазия сохранила бы в своих руках достаточно средств, чтобы осуществить свою волю и интересы вне рамок парламента. Ленин не замечает деморализующего воздействия парламентаризма на массы, он не придает значения тому, что парламентское коррумпирование отравляет общественную мораль. Подкупленные, продажные и трусливые, парламентские политики боятся только за свой карман. Так было в предфашистской Германии, когда реакционеры в парламенте были готовы принять любой закон, лишь бы избежать роспуска парламента. Для парламентского политика нет ничего страшнее, чем это, означающее для него конец его легким доходам. Чтобы избежать такого конца, он готов сказать «да» чему угодно. Признавая влияние парламентаризма на массы, он не придает значения тому, что парламентское коррумпирование отравляет общественную мораль. Подкупленные, продажные и трусливые, парламентские политики боятся только за свой карман. Так было в предфашистской Германии, когда реакционеры в парламенте были готовы принять любой закон, лишь бы избежать роспуска парламента. Для парламентского политика нет ничего страшнее, чем это, означающее для него конец его легким доходам. Чтобы избежать такого конца, он готов сказать «да» чему у сознания, чем тот отвратительный театр, в котором парламентаризм находит свой конец в фашистском обществе. Но такой подход был совершенно чужд Ленину, как сегодня он чужд Сталину. Ленина не интересовала свобода рабочих от духовного и физического рабства, его не беспокоили ложное сознание в массах и их человеческое само–отчуждение. Вся проблема для него сводилась только к проблеме власти. Как буржуа, он мыслил в категориях прибыли или убытка, увеличения или уменьшения, кредита и дебита, и все его похожие на бизнес расчеты имели дело только с внешними вещами: числом членов, количеством голосов, мест в парламенте, властными позициями. Его материализм — это буржуазный материализм, имеющий дело с механизмами, но не с человеческими существами. Он неспособен в реальности мыслить в общественно–исторических категориях. Парламент для него — это парламент, абстрактная концепция в вакууме, имеющая одно и то же значение для всех наций и во все времена. Конечно, он признает, что парламент проходит через различные стадии, и он отмечает это в дискуссии, но он не учитывает собственное признание в своей теории и практике. В своей про–парламентской полемике он, когда не остается аргументов, прячется за раннекапиталистические парламенты на восходящей стадии капитализма. А если он и критикует старые парламенты, то только с позиции преимущества молодого над давно устаревшим. Короче, политика для него — это искусство возможного. Тогда как для рабочего политика — это искусство революции.

6

Остается разобрать ленинскую позицию по вопросу о компромиссах. В период мировой войны германская социал–демократия продавалась буржуазии. Тем не менее, в основном вопреки собственной воле, она унаследовала германскую революцию. Это стало возможным, в значительной мере, благодаря помощи России, которая внесла свой вклад в убиение германского движения Советов. Власть попала в руки социал–демократии, но та не смогла ее использовать. Она просто продолжила свою старую политику классового сотрудничества, довольствуясь тем, что разделила с буржуазией власть над рабочими в период реконструкции капитализма. Радикальные рабочие Германии ответили на это предательство лозунгом: «Никаких компромиссов с контрреволюцией!». Это была конкретная, особая ситуация, требовавшая четкого решения. Ленин, неспособный понять реальное содержание происходившего, сделал их этого конкретного специального вопроса всеобщую проблему. По–генеральски безапелляционно и с непогрешимостью кардинала он попытался убедить ультралевых в том, что компромиссы с политическими оппонентами при всех условиях — революционный долг. Когда читаешь сегодня эти пассажи о компромиссах в памфлете Ленина, приходит на ум сравнение ленинских замечаний 1920 г. с нынешней сталинской политикой компромиссов. Нет ни одного смертного греха, с точки зрения большевистской теории, который при Ленине не стал бы большевистской реальностью.

По Ленину, ультралевые должны были согласиться с подписанием Версальского мира. Однако коммунистическая партия, также в согласии с Лениным, заключила компромисс и протестовала против Версальского договора и сотрудничала с гитлеровцами. «Национал–большевизм», пропагандировавшийся в Германии в 1919 г. «левым» Лауффенбергом, был, по мнению Ленина, «абсурдом, который следовало выжечь каленым железом». Однако Радек и коммунистическая партия — опять–таки в согласии с принципом Ленина — заключили компромисс с германским нацизмом, протестовали против оккупации Рурского бассейна и славили Шлагетера как национального героя. Лига Наций, по собственным словам Ленина, была «бандой капиталистических разбойников и бандитов», с которой рабочие должны были воевать ни на жизнь, а на смерть. Однако Сталин — в согласии с ленинской тактикой — заключил компромисс с этими самыми бандитами, и СССР вступил в Лигу. Концепция «народа», по мнению Ленина, — это преступная уступка контрреволюционной идеологии мелкой буржуазии. Это не помешало ленинистам Сталину и Димитрову заключить компромисс с мелкой буржуазией, создав странное движение «Народного фронта». По Ленину, империализм — самый большой враг мирового пролетариата и против него следует мобилизовать все силы. Однако Сталин, также в соответствии с ленинским видением, весьма активно стремится к союзу с гитлеровским империализмом. Нужны ли еще примеры? Исторический опыт показывает, что все компромиссы между революцией и контрреволюцией могут служить только последней. Они ведут только к банкротству революционного движения. Любая политика компромиссов — это политика банкротства. То, что началось как простой компромисс с германской социал–демократией, нашло свое завершение в Гитлере. То, что Ленин оправдывал, как необходимый компромисс, нашло свое завершение в Сталине. Определяя революционную бескомпромиссность как «детскую болезнь левизны», Ленин страдал от старческой болезни оппортунизма, псевдо–коммунизма.

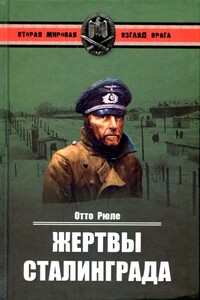

Мемуары известного немецкого антифашиста Отто Рюле — это правдивый и интересный рассказ очевидца о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и пленении многотысячной армии Паулюса, это откровенная исповедь об исцелении от «коричневой чумы» тысяч немецких военнопленных и обретении ими здравого смысла, человеческого достоинства и родины.Никто не воспринимает весь трагизм войны так, как военный врач. Военврач Отто Рюле был одним из офицеров вермахта, плененных под Сталинградом. Страдание и гибель германских солдат до и после капитуляции настолько потрясли его, что он навсегда исцелился от нацизма и порвал с гитлеровским режимом…

Мемуары известного немецкого антифашиста Отто Рюле – это правдивый и интересный рассказ очевидца о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и пленении многотысячной армии Паулюса, это откровенная исповедь об исцелении от «коричневой чумы» тысяч немецких военнопленных и обретении ими здравого смысла, человеческого достоинства и родины.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.