Борьба с фашизмом начинается с борьбы против большевизма - [3]

В соответствии с революционным методом Ленина, вожди предстают как голова масс. Пройдя собственную революционную школу, они способны понять ситуацию и руководить боевыми силами, командовать ими. Они — профессиональные революционеры, генералы большой гражданской армии. Это разделение между головой и телом, интеллектуалами и массами, официальным и личным соответствует двойственному характеру классового общества, буржуазному общественному строю. Один класс обучен управлять, другой — быть управляемым. Из этой старой классовой формулы вытекает ленинская концепция партии. Его организация есть всего лишь реакция на буржуазную реальность. Его революция объективно определяется силами, создающими социальный строй, в который вписываются эти классовые отношения, независимо от субъективных устремлений, сопровождающих этот процесс.

Тот, кто стремится к буржуазному строю, сочтет разделение на вождей и массы, на авангард и рабочий класс правильной стратегией подготовки к революции. Чем более умным, обученным и превосходящим является руководство и чем более дисциплинированы и покорны массы, тем больше шансов на успех такой революции. Рассчитывая на буржуазную революцию в России, партия Ленина была наиболее приспособлена к этой цели.

Когда, однако, российская революция изменила свой характер, когда ее пролетарские черты все больше стали выходить на передний план, тактические и стратегические методы Ленина утратили свою ценность. Если большевики добились успеха, то не как авангард, а благодаря движению Советов, которое им не удалось полностью интегрировать в свои планы. И когда Ленин после успеха революции, совершенной Советами, рассеял это движение, вместе с ним исчезло все то, что было пролетарским в российской революции. Буржуазный характер революции выступил на первый план и нашел свое естественное завершение в сталинизме.

Несмотря на свою любовь к марксовой диалектике, Ленин был не в состоянии рассматривать социально–исторический процесс диалектически. Его мышление оставалось механистичным, подчиненным строгим правилам. Для него существовала только одна революционная партия — его собственная, только одна революция — российская, только один метод — большевистский. И то, что сработало в России, должно работать также в Германии, Франции, Америке, Китае и Австралии. То, что было верно для буржуазной революции в России, должно быть правильным и для мировой пролетарской революции. Монотонное приложение единожды открытой формулы вращалось в эгоцентрическом круге, невзирая на время и обстоятельства, уровень развития, культурные стандарты, идеи и людей. В Ленине с большой ясностью проявилось господство машинного века в политике; он был «техником», «изобретателем» революции, представителем всемогущей руководящей воли. Все фундаментальные характерные черты фашизма присутствовали в его доктрине, стратегии, его социальном «планировании» и его способе обращаться с людьми. Он не мог увидеть глубокий революционный смысл того, что левые отказались от традиционной партийной политики. Он не мог понять реального значения советского движения для социалистической ориентации общества. Он никогда не научился понимать предпосылки освобождения трудящихся. Авторитет, руководство, сила, на одной стороне, и организация, кадры, подчинение, на другой, — таков был ход его мыслей. Дисциплина и диктатура — эти слова наиболее часто встречаются в его писаниях. Вот почему он не мог ни понять, ни оценить идеи и действия «ультралевых», которые не принимали его стратегию и требовали того, что более всего необходимо и обязательно для революционной борьбы за социализм — то, что только сами рабочие держат свою судьбу в своих собственных руках.

4

Взять свою судьбу в свои собственные руки — этот ключ ко всем вопросам социализма был действительным содержанием всей полемики между ультралевыми и большевиками. Разногласия по вопросу о партии шли параллельно с разногласиями по вопросу о профсоюзах. Ультралевые придерживались мнения, что революционерам теперь не место в профсоюзах, что им следует создавать свои собственные организационные формы на предприятиях, на рабочих местах. Однако, благодаря своему незаслуженному авторитету, большевики смогли уже в первые недели германской революции вернуть рабочих в реакционные капиталистические профсоюзы. Чтобы разбить ультралевых и представить их в виде тупиц и контрреволюционеров, Ленин снова прибег в своем памфлете к механистическим формулам. Выдвигая аргументы против позиции левых, он ссылался не на германские профсоюзы, а на профсоюзный опыт большевиков в России. То, что профсоюзы на заре своего существования имели большое значение для классовой борьбы пролетариата, — это общепризнанный факт. Профсоюзы в России были молоды, и это оправдывало энтузиазм Ленина. Однако в других частях мира положение было иным. Полезные и прогрессивные вначале, профсоюзы в старых капиталистических странах превратились в преграду на пути освобождения рабочих. Они стали инструментом контрреволюции, и германские левые сделали вывод из этого изменения ситуации.

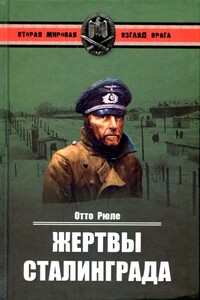

Мемуары известного немецкого антифашиста Отто Рюле — это правдивый и интересный рассказ очевидца о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и пленении многотысячной армии Паулюса, это откровенная исповедь об исцелении от «коричневой чумы» тысяч немецких военнопленных и обретении ими здравого смысла, человеческого достоинства и родины.Никто не воспринимает весь трагизм войны так, как военный врач. Военврач Отто Рюле был одним из офицеров вермахта, плененных под Сталинградом. Страдание и гибель германских солдат до и после капитуляции настолько потрясли его, что он навсегда исцелился от нацизма и порвал с гитлеровским режимом…

Мемуары известного немецкого антифашиста Отто Рюле – это правдивый и интересный рассказ очевидца о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом и пленении многотысячной армии Паулюса, это откровенная исповедь об исцелении от «коричневой чумы» тысяч немецких военнопленных и обретении ими здравого смысла, человеческого достоинства и родины.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.