Богословие - Исихазм - Антропология - [3]

Здесь еще нельзя не вспомнить, что Предание опирается на догмат. Предание ставит догмат в центр своего поля зрения, и эта зависимость от догмата, который имеет статус непререкаемой истины, не допускающей изменений, всегда служила предметом критики богословского дискурса со стороны философии. Однако для православного сознания и догмат интерпретируется как своего рода опытный факт. Православное сознание всегда тяготело именно к такому пониманию догмата. Догматические формулы рождаются в специфических и строго определенных условиях: на соборах Церкви, когда с молитвенным призыванием благодати Святого Духа складывается особый феномен собора, и коллективное сознание всех собравшихся входит в некий, если угодно, модус соборного сознания. И только это соборное сознание усматривает, открывает догмат как определенный факт собственного опыта. Церкви как реальности Богочеловеческой присущ данный особый род опыта: опыт уже не индивидуально-личный, а коллективный, как скажет философия, интерсубъективный опыт, однако высоко специфический – на языке церковного сознания, благодатный соборный опыт. Усмотрение догматов, творчество догматических определений представляет миссию и прерогативу этого опыта. В итоге, также и учитывая феномен догмата, мы можем продолжать рассматривать патристико-аскетический дискурс как дискурс опытный. Хотя, как сейчас мы видим, соответствующий опыт включает уже несколько разных видов: во-первых, чисто аскетический опыт устремления ко Христу и христоцентрического Богообщения, затем опыт жизни в Предании, а также опыт соборный, источник догмата.

Отсюда ясно, что богословие, понятое как патристико-аскетический дискурс, продолжает сохранять коренное отличие от того богословия, что понимается как дискурс спекулятивный и теоретическая дисциплина, и развивается как логическое рассуждение на базе догмата. Догмат в этом последнем случае принимается как теоретический постулат. Это школьное понимание, согласно которому богословский дискурс имеет не опытную, а принципиально иную природу, соответствует, как известно, в основном, западно-христианским конфессиям. (Хотя, конечно, использование подобного дискурса в известной мере неизбежно в процессе образования, и в православной духовной школе оно может практиковаться в нужных пределах, не вытесняя собой другого, православно-аскетического понимания богословия.) Неоднократно поэтому предлагалось использовать преимущества русского языка и ввести смысловое различение между терминами «богословие» и «теология», закрепив за теологией значение именно внеопытного, теоретического дискурса, спекулятивных построений на догматической основе. В этом случае богословие и теология означали бы соответственно православный и инославные типы богословствования. Мне это всегда казалось разумным, и не раз в моих текстах мне приходилось просто для удобства выражения пользоваться таким разнесением двух терминов.

Что же касается опытной природы богословия, стоит сразу проделать еще одно размежевание. Когда мы утверждаем сугубо опытный характер богословия, это в данном случае не означает, что богословие оказывается чисто эмпирической наукой. В привычном философском контексте, наша категорическая отсылка к опыту означала бы, что мы говорим об эмпирической науке, которая не создает и не имеет собственных теоретических измерений, собственного концептуального и методологического аппарата. Но в данном случае это не совсем так, или, может быть, совсем не так. Богословие, которое здесь возникает, не есть чисто эмпирическая наука. Ибо опыт, которым богословие занимается, высоко специфичен: в нем присутствуют онтологические и мистические слагаемые. Здесь богословие связано с исихастским опытом. Дескрипция же исихастского опыта требует развертывания органона этого опыта, и органон этот содержит развитую и изощренную систему понятий, свою эпистемологию, герменевтику и прочее. Соответственно, никакой чистой эмпирики здесь не получается. И за счет этого, с позиций привычной европейской номенклатуры типов наук, богословие оказывается занимающим довольно особую нишу. С одной стороны, оно всецело опытно, а с другой стороны, оно вовсе не может рассматриваться как чисто эмпирический дискурс. Несколько сходное, в методологическом аспекте, положение у классической гуссерлевской феноменологии. Она тоже объявляет своим девизом, своей твердой установкой, что она строго сосредоточивается на дескрипции опыта. Но при этом она отнюдь не оказывается чисто эмпирической наукой в смысле традиционного европейского понимания. Свой феноменологический опыт феноменология описывает так, что оказывается от эмпиризма весьма далеко. Это некоторое методологическое сродство богословия с феноменологией играет полезную роль в разных конкретных вопросах, которыми приходится заниматься. В частности, те, кто заглядывали в мои книги, знают, что в развитии исихастской антропологии обращаться к феноменологии приходится нередко, и это оказывается вполне конструктивным сотрудничеством.

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.

С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединстваИсточник: http://www.synergia-isa.ru.

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".

Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса.

В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.

Пособие, написанное прихожанкой православного храма, в полной мере раскрывает перед читателми практику церковной жизни. Книга в доступной и понятной форме дает ответы на множество повседневных вопросов. Что происходит во время службы в храме? Как вести себя во время Богослужение, как заказывать требы? Каким образом организовать свою жизнь по церковному распорядку и календарю? Кроме того, начинающий прихожанин сможет узнать об атрибутах, правилах и таинствах православной церкви.

В книге, подготовленной кандидатом богословия В. В. Черновым собраны наиболее авторитетные толкования всех притч Спасителя: от святителей Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Феофилакта Болгарского до выдающихся проповедников XX столетия — праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Аверкия (Таушева), митрополита Антония (Блума) и других известных архипастырей и пастырей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

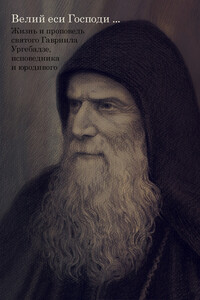

В книге воспроизводятся рассказы о святом подвижнике и юродивом XX в. Гаврииле (Ургебадзе), переданные специально для данного издания людьми, близко знавшими о. Гавриила при его жизни. Составитель уделил особое внимание тому, чтобы повествование об о. Гаврииле сохранило дух живого, искреннего рассказа очевидцев, оставаясь именно свидетельством подвигов святого, способным оказать влияние на современного человека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.