Без музыки - [109]

— Слушай, иди ты к черту, я не нуждаюсь в отпущении грехов.

— А тебе их никто и не отпустит.

— Говорят, от него жена ушла.

— Ушла. Он последнее время знаешь как закладывал — кошмар.

— И это говоришь ты, его друг.

— Ладно, не зуди. Кажется, начинают. Вон и Чередов появился. Пошли.

Приглушенно играла музыка. Максим не заметил, кто-то надел ему траурную повязку и чуть решительнее, чем обычно, подтолкнул в зал.

Удушливо пахли розы. Они стояли в трех больших корзинах у изголовья и по бокам. Розы совсем свежие. Крупные капли воды похожи на ртуть. Он старался не смотреть на осунувшееся, ставшее строгим лицо Храмова. «Как хороши, как свежи были розы…» Нет, не то, не к месту. Храмов был, Храмова нет. Это по существу. Главное, не смотреть на его лицо. Прикрыть глаза. Каждый переживает по-своему. Храмов умер. К этому еще надо привыкнуть. Отчего мне так нехорошо? Я его и знал меньше других. А впрочем, так же, как другие. Его никто не знал. Интересно, как скоро забудут о человеке? Наступит завтра, послезавтра. Газетчики вездесущи, куда ни кинь — знакомый. «Память о нем сохранится навечно». В двухметровом некрологе так, и в газете так: всюду — одно и то же. Память! Кто ее будет хранить? Фотографии в семейном альбоме? У него нет семьи. Ты же слышал — жена ушла. Соседи? Он был рассеянным человеком, забывал закрыть воду, пережигал свет. Теперь им будет спокойнее. Друзья? Он слыл нелюдимым, да и эгоизм его был известен.

Соберутся на поминки. Зачем? Чтобы по-доброму забыть о человеке. И никто ничего хранить не будет. Ни в своей памяти, ни в чужой.

Умер Храмов. Все умрем. Так ли уж важно, будут вспоминать или не будут. Там все угомонится, даже тщеславие. «Мы с тобой одного поля ягоды». Сколько времени прошло, а я все забыть не могу. Ну и зря. Мало ли какая чепуха пьяному в голову взбредет.

— И все-таки любопытно, как будут вспоминать о нем?

— Это какой же Углов? Ах, высокий, смуглый? Заместитель редактора «Пламени»? После Куприянова работал.

— После Куприянова? Вы что-то путаете. Да и какая разница? Был, не был. Он что, Вольтер, чтобы о нем помнить?

— Он еще рассказы писал.

— Рассказы? И хорошо?

— А кто его знает — печатали.

— Эх-хе, всех нас печатают. А как оглянешься, получается пшик.

«…Что это я? Какая-то дребедень в голову лезет. Не могу больше».

Меняется караул. А люди все идут и идут. Те, кто оказывался здесь случайно, с любопытством заглядывали в зал, пугались гроба, виновато моргали глазами, будто извинялись за некстати получившуюся суету, и уже медленно, на цыпочках спускались вниз. Траурный митинг объявили открытым. К гробу подошел Чередов и, глядя в чуть приподнятое подушкой и цветами лицо Храмова, стал говорить глуховатым баритоном.

— Сегодня мы прощаемся с нашим товарищем, — сказал Чередов совсем тихо, толпа невольно качнулась в его сторону. Чередов заговорил громче: — Никакие слова не в силах передать горечь утраты. Умер журналист, умевший говорить людям правду, умевший любить людей. И наш труд, наше творчество, вобравшее в себя столь прекрасные качества, будут лучшей памятью ему — бескомпромиссному публицисту, нашему однополчанину Георгию Храмову…

У Максима закружилась голова, и он стал пробираться к выходу. Ему неохотно уступали дорогу. Он понимал: проталкиваться, тем более сейчас, пока там еще говорят, нехорошо, однако остановиться уже не мог. Ближе к выходу люди стояли свободнее. На лестнице, двумя-тремя этажами выше, грохает дверь лифта, оживленный разговор и даже отголоски смеха. И опять ему подумалось: «Странно, именно странно, а никак не удивительно. Там, двумя этажами выше, мир остался неизменным, никто не знает и никого не интересует Георгий Храмов, его жизнь». Максиму вдруг захотелось кричать. Он даже представил, как эхо покатится по каменным пролетам лестницы. На какую-то секунду люди остановятся, будут разглядывать непонятного им и, видимо, не совсем нормального человека. «Господи, — скажет кто-то. — И чего он орет, идиот. Нашел чем удивить — человек умер».

— Нет-нет, вы не правы.

Трое, они стоят, облокотившись на широкие полированные перила, поворачиваются к нему:

— Вы нам?

— Я, — Максим облизывает губы, — кто-то же должен сказать: мир оскудел…

— Непременно, непременно, — соглашаются трое, осторожно переглядываются и так же осторожно начинают спускаться вниз.

В холле первого этажа прохладно, впрочем, здесь всегда прохладно. Максим буквально натыкается на широкую спину бородатого Алика. Рядом стоит Гущин и еще кто-то.

— Вот так, — говорит Алик, и Максим слышит твердое и отчетливое «так». Напротив висит портрет Храмова. Похоже, что бородатый Алик читает двухметровый некролог.

— И никто, никто не осудит.

Гущин поворачивает к Алику свое морщинистое лицо:

— Ты о чем?

— Понимаешь, человек измеряется не сотворенным, нет. А тем, что мог сделать.

— Оставь, какой смысл говорить сейчас об этом.

— Вот именно, — не унимается Алик. — Никто не скажет об этом, но все подумают: как же много мог сделать человек и не сделал… Привет, ты тоже здесь?

— Здесь, — кивает Максим. — Нынче многие здесь.

— Разве? А я не заметил, — Алик рассеянно оглядывается.

— Я не о том, — Максим потирает переносицу. — Даже если их нет, они все равно здесь.

«Сейчас, когда мне за 80 лет, разглядывая карту Европы, я вдруг понял кое-что важное про далекие, но запоминающиеся годы XX века, из которых более 50 лет я жил в государстве, которое называлось Советский Союз. Еще тогда я побывал во всех без исключения странах Старого Света, плюс к этому – в Америке, Мексике, Канаде и на Кубе. Где-то – в составе партийных делегаций, где-то – в составе делегации ЦК ВЛКСМ как руководитель. В моем возрасте ясно осознаешь, что жизнь получилась интересной, а благодаря политике, которую постигал – еще и сложной, многомерной.

Куда идет Россия и что там происходит? Этот вопрос не дает покоя не только моим соотечественникам. Он держит в напряжении весь мир.Эта книга о мучительных родах демократии и драме российского парламента.Эта книга о власти персонифицированной, о Борисе Ельцине и его окружении.И все-таки эта книга не о короле, а, скорее, о свите короля.Эта книга писалась, сопутствуя событиям, случившимся в России за последние три года. Автор книги находился в эпицентре событий, он их участник.Возможно, вскоре герои книги станут вершителями будущего России, но возможно и другое — их смоет волной следующей смуты.Сталин — в прошлом; Хрущев — в прошлом; Брежнев — в прошлом; Горбачев — историческая данность; Ельцин — в настоящем.Кто следующий?!

Человек и Власть, или проще — испытание Властью. Главный вопрос — ты созидаешь образ Власти или модель Власти, до тебя существующая, пожирает твой образ, твою индивидуальность, твою любовь и делает тебя другим, надчеловеком. И ты уже живешь по законам тебе неведомым — в плену у Власти. Власть плодоносит, когда она бескорыстна в личностном преломлении. Тогда мы вправе сказать — чистота власти. Все это героям книги надлежит пережить, вознестись или принять кару, как, впрочем, и ответить на другой, не менее важный вопрос.

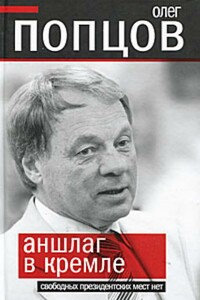

В своих новых произведениях — повести «Свадебный марш Мендельсона» и романе «Орфей не приносит счастья» — писатель остается верен своей нравственной теме: человек сам ответствен за собственное счастье и счастье окружающих. В любви эта ответственность взаимна. Истина, казалось бы, столь простая приходит к героям О. Попцова, когда им уже за тридцать, и потому постигается высокой ценой. События романа и повести происходят в наши дни в Москве.

Новая книга Олега Попцова продолжает «Хронику времен «царя Бориса». Автор книги был в эпицентре политических событий, сотрясавших нашу страну в конце тысячелетия, он — их участник. Эпоха Ельцина, эпоха несбывшихся демократических надежд, несостоявшегося экономического процветания, эпоха двух войн и двух путчей уходит в прошлое. Что впереди? Нация вновь бредит диктатурой, и будущий президент попеременно обретает то лик спасителя, то лик громовержца. Это книга о созидателях демократии, но в большей степени — о разрушителях.

Писатель, политолог, журналист Олег Попцов, бывший руководитель Российского телевидения, — один из тех людей, которым известны тайны мира сего. В своей книге «Хроники времен царя Бориса» он рассказывал о тайнах ельцинской эпохи. Новая книга О. М. Попцова посвящена эпохе Путина и обстоятельствам его прихода к власти. В 2000 г. О. Попцов был назначен Генеральным директором ОАО «ТВ Центр», а спустя 6 лет совет директоров освобождает его от занимаемой должности в связи с истечением срока контракта — такова официальная версия.

Всё началось с того, что Марфе, жене заведующего факторией в Боганире, внезапно и нестерпимо захотелось огурца. Нельзя перечить беременной женщине, но достать огурец в Заполярье не так-то просто...

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».