Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье - [19]

ДГ. Вы пишете, что нет уже русской интеллигенции, а есть советская образованщина...

РГ. Да, это я повторяю то, что говорил Солженицын, и я думаю, что это совершенно правильно. Образованщина советская... Конечно, нельзя сказать так на сто процентов, например, Сахаров - это, разумеется, высший класс русской интеллигенции, и Солженицын, и Шафаревич, и многие другие. Но в массе своей, по-моему, образованщина эта захлестнула русскую интеллигенцию, и это естественно, потому что ведь все же росло и все растет на марксизме-ленинизме, и тут того широкого кругозора, который был у старой русской интеллигенции, его не получается, его нет просто-напросто.

ДГ. Какое будущее вы тогда видите для русской культуры вообще и для советской культуры в частности?

РГ. Я очень пессимистично настроен, вообще апокалипсически, если хотите знать: может быть, это моя мания, я не знаю, но без какого-то мирового катаклизма я не вижу будущего. Ибо советский режим ни к какой эволюции не склонен, мы это видели на протяжении десятилетий. И все эти попытки якобы эволюции были все фальшивые. Тот же НЭП был военной хитростью Ленина. В Советском Союзе многие поверили, и за границей поверили. Я был в те времена сменовеховцем, который тоже поверил. В литературе, в искусстве была относительная свобода, тогда можно было поверить, тогда думалось, что вот еще немножко, и будет поворот к национальному правовому государству. Но сейчас, после коллективизации, после всех этих великих строек и перестроек, я не вижу, чтобы они могли, даже если бы захотели, повернуть куда-то в сторону либерализма. Уже сейчас появляется какой-то оптимизм к Юрию Андропову, моим американским друзьям кажется, что Андропов куда-то повернет. Я думаю, что, кроме чекистского подвала, он никуда повернуть не может.

ДГ. Кому вы думаете передать "Новый журнал", какие у вас планы относительно журнала?

РГ. Видите, планов у меня, конечно, мало, потому что я человек убеленный сединами. Мне 86 лет, и я очень хотел вначале, когда появилась третья волна, передать кому-нибудь из них. Я говорил с Владимиром Максимовым, он отказался, оказывается, он уже ангажирован в "Континенте", я этого не знал. Я говорил с Виктором Некрасовым, он отказался. Я говорил еще кое с кем, они отказались, и когда все отказались, то мне пришлось продолжать тащить самому, и я не вижу совершенно возможностей передать кому-то ведение журнала, потому что людей моего призыва, моей культуры, извините за выражение, очень мало, то есть первая эмиграция вымирает. Кому перейдет "Новый журнал", я не знаю. Я думаю, что он умрет с моей смертью.

ДГ. Вы стремитесь, когда вы выбираете рукописи, создать какой-нибудь особый профиль "Нового журнала"?

РГ. Это советское выражение, мы так никогда не говорили, хотя говорим теперь. Если хотите, есть свой профиль, есть свое лицо: этот журнал ведется в традициях старых русских толстых журналов. Мой журнал - это преемник парижских "Современных записок", и в этой традиции мы и ведем. Поэтому я публикую все, что стоит на определенной, ну, культурно высокой линии; например, такие вещи, какие публиковались в журналах третьей волны, очень многие я бы просто не мог публиковать, а если бы я опубликовал, то получил бы сотни отчаянных и ругательных писем от моих читателей.

ДГ. Ну, чего бы вы не стали печатать в "Новом журнале"?

РГ. Есть такие вещи, которые просто-напросто порнографические. И наш читатель, он к этому не привык.

ДГ. Вы Лимонова имеете, что ли, в виду?

РГ. Лимонов у меня был и предлагал что-то такое, но он успеха не имел. Лимонов, Мамлеев и прочие там... Все эти попытки как-то оседлать коня литературы на порнографии я понимаю, и этим можно сделать какое-то "имя" под названием, но для "НЖ" это, конечно, совершенно неподходящее. Это неинтересно - вот что.

ДГ. Может быть, эта новая волна описывает жизнь в Советском Союзе, которая слишком радикально отличается от вашей тогдашней жизни в России. Может быть, у вас с ними мало общего?

РГ. Ну, как сказать, мало общего. Вот, например, последнее, что я напечатал, - повесть Юрия Кроткова. Кротков - советский человек в корне. Он был - он это сам сказал, я никого не разоблачаю, это он сам написал, - он был стукачом 20 лет и знает всю эту омерзительную кухню до тонкостей. Я напечатал его вещь, и со многими очень рискованными местами тоже. Это уже, так сказать, стиль третьей эмиграции, и что же вы думаете? В ответ на эти рискованные сексуальные места я тут же получил бездну писем: "Как "НЖ" может это допустить?" Но я много печатал вещей, которые показывали жизнь в СССР чрезвычайно ярко. Я чуть ли не 10 лет печатал, например, рассказы Варлама Шаламова.

ДГ. Вы знаете, я впервые узнал Шаламова и начал его переводить благодаря "Новому журналу".

РГ. Я считаю, что мы не делали никакой из этого помпы, никакой публикации особой, но это было просто открытием этого писателя, потому что это замечательный писатель и его вещи останутся, по-моему, и в литературе и в истории, потому что он чрезвычайно важен для истории.

ДГ. Больше всего из ваших книг мне понравился "Азеф". Как вы задумали писать его?

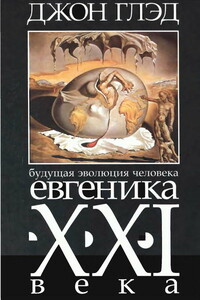

Книга рассказывает об истории евгенического движения, о его роли в формировании человека будущего, анализирует этические и политические выводы, неизбежно вытекающие из законов генетики, и показывает место человека как биологического вида в глобальной экологии.Речь идёт о научном универсалистском мировоззрении, которое отвергает привычное политическое деление на «левых» и «правых» и призывает к борьбе за права будущих поколений.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.