Беседы о культуре - [2]

Другое дело, что мне часто приходится говорить о вещах, о которых говорить трудно по самой природе этих вещей. Насчет них вовсе не все выяснено для меня самого, и я не пытаюсь скрывать этого от читателя. Как известно, Людвиг Витгенштейн считал, что следует говорить только то, что поддается высказыванию, и молчать об остальном; но мне кажется, что в жизни, в искусстве, в мышлении все зависит от слова, которое стоит на границе высказываемого, отвоевывает хоть крохотную пядь территории невысказываемого для высказывания. Иначе все плоско.

Может быть, иногда мы принимаем за понятное то, что всего лишь привычно. Думаю, что худший вид непонятности — та, которая остается незамеченной, которую проглатываешь, не жуя. Иногда приходится идти на затрудненный способ выражения, чтобы разрушить автоматизм скользящих мимо слов, «разбудить» себя и читателя. Такая затрудненность в конечном счете служит пониманию, разве нет? Но цель — это понимание. «Внутренняя сторона исследования», как вы говорите, должна быть «направлена на глубину», но внешняя сторона выражения должна быть вся обращена к четко определяемому читателю (узкому или широкому, в зависимости от меры популярности научного текста). Перспектива разговаривать с самим собой мне вовсе не улыбается.

Как я понимаю задачи филолога, я говорил по меньшей мере четырежды: в статьях «Филология» («Краткая литературная энциклопедия», т. 7), «Похвальное слово филологии» («Юность», 1969, № 1), «Наш собеседник — древний автор» («Литературная газета» от 16 октября 1974 г.) и в предисловии к «Поэтике ранневизантийской литературы». После этого я боюсь войти в смешную роль резонера, какого-то Евгения Сазонова от филологии. Легко учить мир, что надо делать, трудно делать самому. О чем бы я мечтал для филологии? Ну, например, об исследованиях, которые соединяли бы профессионализм, то есть всю тяжеловесную, но необходимую оснастку знаний и методов, с нерастраченной здравостью ума, свежестью, даже простодушием взгляда и чистотой воли, тем, что мы иногда имеем счастье встретить в людях, которые не ученые, вообще «никто». У моих мечтаний есть еще одна сторона. Человек, который знает в своем умственном и человеческом опыте только ходячие представления сегодняшнего дня,— жертва, так сказать, исторического провинциализма. Каждое время имеет свои возможности и свои границы: только вникание в мысли различных эпох — шанс расширить свой кругозор и научиться отличать прогресс от моды и аксиомы от предрассудков...

— А теперь, если позволите, несколько вопросов, касающихся ваших культурно-исторических «пристрастий». Какие исторические эпохи вам кажутся близкими?

— Исторические эпохи — это что-то слишком большое: легче было бы назвать «свое» в каждой эпохе, но тогда получился бы слишком длинный перечень. Ну, если бы переходная эпоха между античностью и средневековьем, на мгновение соединившая античное богатство и средневековую прозрачность так, как было невозможно чуть раньше и чуть позже, эпоха мозаик Равенны не была бы мне близка, я бы ей не занимался. И как же возможно было бы жить без Новгорода и без Рублева? Еще что? Готика — Франция Шартрского собора, Италия Якопоне да Тоди; европейский XVII век — музыка, архитектура, Паскаль, филология. Но немецкая романтика тоже своя — не столько даже Новалис, сколько Клеменс Брентано, Шуберт, Каспар Давид Фридрих...

— Ну, а если говорить о начале XX века, почему Вяч. Иванов вам более близок, чем, скажем, А. Белый?

— Благодаря уникальному чувству исторической памяти, живущей в слове, в конкретности плотного, сгущенного, сосредоточенного слова. Есть, вообще говоря, два способа устроить великолепное зрелище: можно выстроить здание и можно разжечь костер ночью. Разница в том, что здание останется стоять, а костер догорит, и от пожара останется пепел.

Беспокойное и нервическое полыхание прозы Андрея Белого или его гениальной, конечно, поэмы «Первое свидание» — как пожар; а Вячеслав Иванов строит. И еще: суждения Андрея Белого о культуре прошлого (например, в путевых заметках «Офейры») при всей форсированной выразительности стиля и при всех капризных идиосинкразиях неожиданно, обескураживающе тривиальны. У Иванова даже над тем, что вызывает протест, хочется думать; его интуиция истории богаче, полнее, чем кажется с первого взгляда, там есть тайна, а не игра в тайну.

— Что вы читаете, когда отдыхаете?

— Наверное, по тому, как я пишу, видно, что без стихов я не могу обойтись. И еще мой отдых — фантастическая проза недавно умершего английского писателя Толкьена («Повелитель колец», «Сильмарилион» и т. п.). Персонажи там сказочные — эльфы, гномы, хоббиты, тролли, гоблины и т. п.; но это не сказки, а, скорее, героический эпос или ры царские романы. Этого нельзя просто читать, находясь вне толкьеновского мира и глядя на него со стороны, надо входить в него — чтобы его стихия сомкнулась над головой. Я люблю такие книги: к ним принадлежат также «Романсы о розарии» вышеупомянутого Брентано, а также длинные, длинные — как я радуюсь их длине! — стихи французского поэта начала века Шарля Пеги. Вы находитесь не в физическом пространстве, а в пространстве стиха, вы дышите его воздухом; он принимает вас в себя...

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.

Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

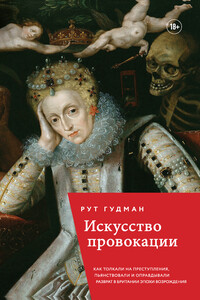

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!