Беседы - [15]

КНИГА I

1. О том, что зависит от нас и что не зависит от нас

Среди всех способностей вы не найдете ни одной другой, которая была бы в состоянии исследовать самое себя, стало быть, которая была бы в состоянии одобрять или не одобрять. В какой лишь мере обладает возможностью исследования способность к грамоте? Лишь в той, чтобы распознать буквы. А способность к музыке? Лишь в той, чтобы распознать музыкальный звук. Так исследует ли какая-нибудь из них самое себя? Отнюдь. Вот когда ты пишешь что-то другу, то, какие буквы нужны, способность к грамоте скажет, а следует ли писать другу или не следует писать, способность к грамоте не скажет. Так же и способность к музыке – относительно музыкальных звуков, а следует ли петь сейчас и играть на кифаре или не следует ни петь, ни играть на кифаре, она не скажет. Какая же способность скажет? Та, которая исследует и самое себя и все остальное. А какая это? Способность разума. Только она одна получена нами постигающей как самое себя, – свою сущность, свои возможности, свою ценность, – так и все остальные способности. В самом деле, что иное говорит, что золото прекрасно? Ведь само оно не говорит. Ясно, что это говорит способность пользоваться представлениями. Что иное различает способность к музыке, способность к грамоте, остальные способности, одобряет пользование ими и указывает своевременность? Ничто иное.

Так вот, как и стоило того, боги сделали зависящим от нас только самое лучшее из всего и главенствующее – правильное пользование представлениями, а все остальное – не зависящим от нас. Потому ли, что они не хотели? Я думаю, что если бы они могли, они бы и все то предоставили в наше распоряжение. Но они никак не могли. В самом деле, поскольку мы находимся на земле и связаны таким телом и таким окружающим обществом, как было бы возможно, чтобы мы в этом не испытывали препятствий со стороны всего того, что относится к внешнему миру? А что говорит Зевс? «Эпиктет, если бы было возможно, я сделал бы и бренное тело твое и бренное имущество свободным и неподвластным препятствиям. Но в действительности, да не будет тебе неведомо, оно не есть твое, оно – брение, искусно замешенное. А поскольку этого я не мог, мы дали тебе некоторую часть нашу – эту способность влечься и невлечься, стремиться и избегать, словом, способность пользоваться представлениями, заботясь о которой и полагая в которой все свое, ты никогда не будешь испытывать помех, никогда не будешь испытывать препятствий, не будешь стенать, не будешь жаловаться, не будешь льстить никому. Что же? Разве этого, по-твоему, мало?- Ни в коем случае!- Так ты довольствуешься этим? – Я молю богов об этом».

Но в действительности, несмотря на то, что в нашей возможности заботиться только об одном и привязываться только к одному, мы предпочитаем заботиться о многом и быть привязанными ко многому – к телу, имуществу, брату, другу, чаду, рабу. И поскольку мы привязаны ко многому, то нас все это обременяет и отвлекает. Поэтому, если плыть невозможно 55, мы сидим терзаясь и беспрестанно выглядываем: «Какой дует ветер?»- «Борей». Какое нам дело до него? «Когда подует Зефир?» Когда будет угодно ему, милейший, или Эолу. Не тебя ведь бог сделал распорядителем ветров, а Эола 56. «Как же быть?» Получше устраивать то, что зависит от нас, а всем остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе. «Как же оно есть по своей природе?» Как хочет бог. «Значит, чтобы сейчас отрубили голову только мне?» Что же, ты хотел бы, чтобы отрубили всем, к твоему утешению? Не хочешь ли ты подставить голову так, как какой-нибудь Латеран 57 в Риме, которого Нерон велел обезглавить? Он подставил голову, ему нанесли удар, и так как удар сам оказался слабым, он чуть сжался – и снова подставил ее. А еще раньше, когда явился Эпафродит 58 и стал расспрашивать его о причине столкновения, он ответил: «Если я захочу сказать, то я скажу твоему господину».

– Чем же следует руководствоваться в таких вещах? – Да чем иным, как не знанием того, что мое и что не мое, что в моей возможности и что не в моей возможности? Я должен умереть. Так разве вместе с тем и стенать? Быть закованным. Разве вместе с тем и скорбеть? Быть изгнанным. Так разве кто-нибудь мешает мне вместе с тем смеяться, не поникать духом, благоденствовать? «Открой тайну». – «Нет. Это ведь зависит от меня». – «Но я закую тебя». – «Человек, что ты говоришь? Меня? Ты закуешь мою ногу, а мою свободу воли 59 и Зевс не может одолеть». – «Я брошу тебя в тюрьму». – «Бренное тело». – «Я обезглавлю тебя». – «Когда же я говорил тебе, что только моя голова неотрубаема?»

Вот к чему следовало бы приучать себя занимающимся философией, вот о чем писать каждый день, вот в чем упражняться. Трасея 60 говаривал: «По мне лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра». Что же ему сказал Руф? 61 «Если ты выбираешь это как более тяжелое, что за глупый выбор? А если как более легкое, кто тебе дал выбирать? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что дано?»

Что ведь поэтому говорил Агриппин? 62 «Сам я себе препятствий не создаю». Ему сообщают: «Тебя судят в сенате». – «Да будет судьба благосклонна! Однако уже пять часов

Стоицизм – поистине уникальная философская школа: зародившись в III–II веке до н. э., она увлекает и наших современников. В этой книге вы познакомитесь с ярчайшими мыслями одних из лучших представителей стоицизма. «В чем благо?» Эпиктета, древнегреческого философа, побывавшего рабом и получившим свободу за свою мудрость, и «Размышления» его блестящего последователя Марка Аврелия, римского императора и философа, раскроют перед вами глубину и силу человеческого духа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Древнегреческий философ Эпиктет ставший римским рабом, и римский император Марк Аврелий… Их имена навсегда связаны в памяти человечества, этих людей объединила любовь к философии и литературный дар.

Стоицизм – поистине уникальная философская школа: зародившись в III–II веке до н. э., она увлекает и наших современников. В этой книге вы познакомитесь с ярчайшими мыслями одних из лучших представителей стоицизма. «В чем наше благо?» Эпиктета, древнегреческого философа, побывавшего рабом и получившего свободу за свою мудрость, трактат «Наедине с собой» его блестящего последователя Марка Аврелия, римского императора и философа, а также два размышления «О блаженной жизни» и «О стойкости мудреца» третьего великого римского стоика Сенеки, сумевшего сохранить достоинство на службе у двух самых лютых тиранов Рима, Калигулы и Нерона, раскроют перед вами глубину и силу человеческого духа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«История о разрушении Трои» — произведение позднеримской литературы, относящееся к жанру так называемых «мифологических романов»: о событиях Троянской войны будто бы рассказывает один из ее непосредственных участников. Очевидцу известны даже черты лица и цвет волос всех греческих и троянских героев. В Средние века и даже в эпоху Возрождения «История» заменяла не знавшей по-гречески Европе поэмы Гомера. Ее популярность отразилась в десятках переводов и переложений. В издание включен русский перевод с обширным комментарием.

В предлагаемом издании собраны образцы античной гимнографии: гомеровские гимны, гимны Каллимаха, Прокла, орфические гимны и др. В гимнах нашли свое воплощение красочные античные мифы об олимпийских богах и героях, предания, отразившие основные нравственные и культурные ценности античности, в них запечатлены напряженные духовно-философские искания древности. Издание снабжено обширным комментарием и указателями.

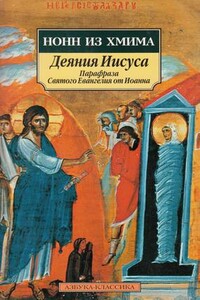

В настоящем издании вниманию читателей представлен перевод знаменитой поэмы Нонна из Хмима «Парафраза Святого Евангелия от Иоанна» («Деяния Иисуса»). Поэтический пересказ Благовестия апостола Иоанна языком Гомера — единственный в своем роде христианский «эпос» (более 3600 строф!). Поэма не являлась апокрифом — её читали в монастырях и храмах Востока. Первый русскоязычный перевод «Деяний Иисуса» увидел свет только в начале XXI в.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.