Беглые взгляды - [121]

Правда, сразу за этим полпред стиха сообщал, что в Париже восторгаться нечем, так как никаких новых идей во французском искусстве нет. В цитируемой выше парижской презентации Луначарского тоже утверждалось, что политика и искусство существуют автономно. Если в травелогах первого этапа много обсуждалась парижская живопись, то в текстах второй половины двадцатых на первый план выходит архитектура. Поначалу архитектурные темы кажутся свободными от политики, информационно-описательными. Читателя информируют о переменах во внешнем облике города:

Весь Париж выстроен по одному образцу: для домов выработана форма со строго определенным размером окон, дверей и т. д. Правда, это придает Парижу ту стройность, то единообразие, которое так выгодно отличает его от других городов. […] Никаким «новым» веяниям архитектуры здесь не место.

Но в предместьях Парижа, например, там, где селятся либо богатые люди, либо «чудаки», — в предместьях можно увидеть уже то, что называется «сите модерн», т. е. «дом новейшей архитектуры»… В домах этих прежде всего поражает простота их очертаний, их прямоугольность. Все они — большие светлые кубы, где стекло занимает столько же, если не больше места, чем камень (Инбер, 169–170).

Однако при помощи череды умозаключений свободное искусство получает политические привязки и перестает быть свободным. Прежняя архитектура и современная архитектура сначала сводятся к замещающим их символам: это, соответственно, завитушка-зигзаг (восходящий, надо думать, к рококо) и прямой угол. Затем они получают географические привязки: традиционная архитектура — это Париж, современная архитектура — это капиталистическая Америка (откровенный враг — с США нет даже дипломатических отношений). И наконец, они обретают политико-экономические ассоциации. Французские завитушки — это вершина многовековой европейской цивилизации, не имеющей даже классовой привязки («зигзаги» создавались Европой испокон веку). Прямота линий есть откровенность капиталистической наживы, пучки прямых линий создает примитивный разбогатевший человек. Архитектурный функционализм в трактовке 1927 года сводится к утилитаризму и именуется архитектурой агрессивного мещанства. Если Маяковский и лефовцы считали мещанством завитушку и реверанс, то теперь оценки повернулись на сто восемьдесят градусов. Лефовский прагматизм прошел круг развития и завершился самоосуждением, рожденным из глубин советского общественного сознания. Характерно, что последовательное неприятие современной архитектуры мы находим в книге конструктивистки Инбер:

Лестница устанавливается там, где она занимает наименьшее количество места и обслуживает наибольшее число комнат. Она устанавливается там, где это всего удобнее для человека, а не красивее всего для лестницы, как это делали раньше. И по этой новой, «строго мотивированной» лестнице сходит к человеку в дом новое понятие о красоте, новая >[читай: буржуазная. — Е.П.] эстетика (Инбер, 173–174).

Все зависит от того, как понимать обобщенного «человека». Если лестница служит пролетариату, она не утилитарна; она несет идею коммунистического коллектива. Если же сытому ограниченному буржуа, она немедленно осуждается за безыдейность. Искусство абстракций и прагматики распространилось по Европе и перестало быть пролетарским. В категорию обобщенной Идеи, соответствующей идее Пролетариата, вновь возвели прежнюю (буржуазно-эстетскую, в терминологии ранних двадцатых) Красоту.

Искусство, несмотря на декларации о его свободе, целиком и полностью зависит от связанных с ним политических сил. Так, немецкий Bauhaus кажется Илье Эренбургу живым искусством до той поры, пока он поддерживается социалистическим правительством Тюрингии:

Здесь обосновалась академия — «Bauhaus» — единственная живая художественная школа Германии. Ее удалось устроить в дни ноябрьских бурь. Она случайно уцелела в нынешние годы отступлений под охраной нынешнего тюрингенского социалистического правительства (если хочешь, не менее случайно уцелевшего)[850].

Но Bauhaus, переехавший в Дессау, вызывает уже иные эмоции — сомнения в творческой состоятельности кардинального новаторства. Пабло Пикассо, друг молодости, навсегда останется для Эренбурга вершиной искусства XX века. Его как более высокую и более точную «формулировку» новой эпохи он противопоставит и Кандинскому, и Корбюзье. Новая позиция Эренбурга достигнет логического завершения в очерке «Новый Париж» (1926). Дело тут, правда, не столько в различиях между Гропиусом и Пикассо, сколько в другом. Голос авангардиста Эренбурга звучит в унисон перестроившейся конструктивистке Инбер:

Современная архитектура грубо утилитарна. Вдохновение здесь ограничено запросами обихода. Строитель обслуживает быт, невольно раболепствует он перед жестокой и требовательной трезвостью, под которой человеческая фантазия задыхается, как улитка под чрезмерно тяжелой скорлупой[851]. Архитектор в нашу эпоху столь же далек от искусства, как портной (Эренбург, 75).

Утилитарность, таким образом, противостоит идейности, а идейность в искусстве понимается исключительно в политическом ракурсе.

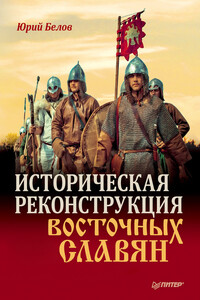

Как жили наши предки-славяне тысячу лет назад? Как выглядели, во что верили, какие обряды проводили, как вели хозяйство и сражались с врагами? Да и вообще: как это – жить, например, веке в девятом? Обо всем этом можно прочитать в книгах. Но есть только один способ испытать на себе – стать реконструктором. Движение исторической реконструкции с каждым годом собирает все больше любителей истории. Как к нему присоединиться? Из чего сшить костюм? Как сделать настоящую кольчугу? Где тренируют древнерусских воинов сегодня? На все вопросы новичка-реконструктора ответит эта книга.

"Когда-то великий князь Константин Павлович произнёс парадоксальную, но верную фразу — «Война портит армию». Перефразируя её можно сказать, что история портит историков. Действительно, откровенная ангажированность и политический заказ, которому спешат следовать некоторые служители музы Клио, никак не способствует установлению исторической истины. Совсем недавно в Киеве с непонятным энтузиазмом была отмечена в общем-то малозаметная дата 100-летия участия украинских войск в германской оккупации Крыма в 1918 г.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

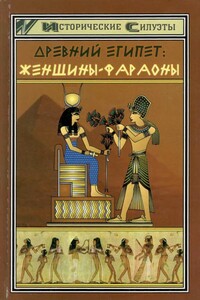

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.