Батюшковские рассказы - [5]

Дед расположился чуть далее. Свечу не зажег, сказав, что лампады перед иконами стоит, и нечего зря свечи тратить, так как «муж и жена одна с…», одной хватит. Спорить было бесполезно, я это уже понял, да и надеялся, что, промолчав, заставлю и деда остановить свое бурчание.

Зря надеялся. Дед продолжал бурчать, не обращая на несколько раз повторенное родной бабкой:

— Да цыть ты, старый!

Прислушиваться было некогда, но всё же было понятно, что идет своего рода репортаж-комментарий всех моих слов и действий, главной частью которого составляло сетование, что все нынче не так и попы тоже почти не настоящие и нечего меня в иконостас вешать.

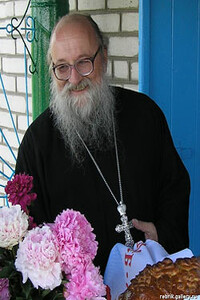

Да и ведь действительно, среди множества разнокалиберных икон красного угла, с вставленными под стекло цветочками и свечами, красовалась и моя фотография, с которой, правда, соседствовали еще два иерея, сподобившиеся такой же чести. Один знакомый, а другой, как догадался, мой предшественник еще из старого, поруганного и разрушенного в хрущевское лихолетье храма.

Когда я наклеивал по стенам, положенные изображения крестиков, прежде чем помазать их освященным маслом, дед расстроено бубнил, что «уси шпалеры попортил» (шпалеры — это обои по-местному), но больше всего мое окропление жилища святой водой взволновало.

— Эта же, хто теперь серванту и шифоньер мыть будет?

На улице, при окроплении дома, построек и усадьбы, дед приободрился и, гордо взирая на поглядывающих из-за забора соседей, несколько раз громогласно, дабы все слышали, сообщил, что теперь, после чистки, никто ему не страшен.

В эпилоге дед заявил:

— Ты, батюшка, над худобой молитву-то прочти и лозой вербной их похлещи.

— Так я водой окроплю!?

— Лозой тоже надо. Для чего я ее держу тут? Испокон веку попы худобу святостью окропляли и лозой праздничной хлестали.

Нашел молитву об освящении стада. Помолились. Водицей святой окропил коровенку, да теленка, с петухом, гусями и курами. Лозой, правда, хлестать не стал. Хозяйка на деда шикнула:

— Ты, старый, по навыдумываешь, аж соромно за тебя.

Дед, к удивлению, замолчал, а когда я уже к калитке пошел, как запоет, звонким таким голосом:

«Благодарни суще недостойные раби Твои Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших…»

Тут и слезы на глаза. И у бабули, и у меня.

Так что чистильщик я теперь еще.

И слава Богу!

«Что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф. 7:3)

Что это за бревна такие, которые видеть не мешают, а вот жить не дают? Почему у соседа, или напарника, или коллеги и денег больше, и дом — чаша полная и дети умницы? А у себя, куда взгляд не кинь — всюду клин. Самое удивительное то, что жалуются все: и те, которые, по мнению других, живут припеваючи, и те, кто по собственному разумению, обойдены и проигнорированы. Не может же быть такого, чтобы всех и вся обходили милости Божии, и на всех нас лежала печать постоянной нужды и искушений.

Два недавних, случившихся со мной события, кое-что прояснили.

Сломался у меня компьютер. Вечером работал, а утром, когда решил забрать пришедшую электронную почту, «хмыкнул» пару раз что-то про себя, а включаться не захотел. Повез я его в ремонт, печально рассуждая, как же быть? На «выходе» церковный, многостраничный «Светилен», пасхальные поздравления необходимо закончить, да и еще масса дел неотложных, которые, начатые и завершенные, лежали в памяти машины, в столь не нужный момент, так меня подведшей.

В тот же день необходимо было ехать на приход, попросили окрестить ребенка.

В церкви, кроме молодых родителей, восприемников и дитяти, была еще одна женщина, наша недавняя прихожанка.

— Ну вот, — подумалось мне, — Искушения продолжаются.

Дело в том, что много горечи и хлопот приносила с собой эта дама. Озлобленность на мир, на всех и вся, была, как мне казалось, в ней патологическая. Её исповедь или просто разговор звучали как обвинительный акт. Доставалось всем, но больше всего, естественно, непутевому мужу и непослушным детям. Когда же я пытался сказать, что, следует искать причину и в себе, то в ответ получал хлесткие обвинения в своей предвзятости и не сочувствии.

В конце концов, уговорил я ее поехать к более опытному, чем я многогрешный, старцу духовнику, хотя уверенности в том, что поездка состоится или, что-либо принесет, у меня не было.

После крестин и состоялся наш разговор.

Предо мной был иной человек. Спокойствие, рассудительность, какая-то полнота в мыслях и, самое главное, ясный, не бегающий и не изменяющийся взгляд.

— Батюшка, я пришла поблагодарить вас, слава Богу, у нас все наладилось, да и я успокоилась.

— Что же сделал-то с вами, отец N., что вы преображенная ныне и видом, и словами?

— Да я, монаху-то, все рассказала, целый час говорила, он молча слушал. Потом положил мне руки на голову и молитвы читал.

— И все?

— Нет, благословил мне коробочек запечатанный и ленточкой заклеенный и сказал, чтобы я ехала домой. Еще он попросил, чтобы я, по приезду, в хате побелила, покрасила подоконники, сыновьям и мужу купила по рубашке, а доченьке платьице, а потом мы должны были вместе сесть за стол с обедом, «Отче наш» прочитать и коробочек этот открыть.

Протоиерей Александр АВДЮГИН родился в Ростове-на-Дону в 1954 году. Окончил школу, служил в армии, работал на телезаводе и в шахте. В 1989-90 годах работал в издательском отделе Свято-Введенской Оптиной пустыни. Рукоположен во священники в 1990 году, закончил Киевскую духовную семинарию, ныне учится в Киевской духовной академии. Настоятель двух храмов - Свято-Духова в селе Ребриково и храма-часовни св. прав. Иоакима и Анны в г.Ровеньки Луганской области, построенного в честь и память погибших шахтеров. Редактор региональной православной газеты "Светилен" (http://www.svetilen.ru), ведет активную миссионерскую работу в интернете.

Популярный современный венгерский драматург — автор пьесы «Проснись и пой», сценария к известному фильму «История моей глупости» — предстает перед советскими читателями как прозаик. В книге три повести, объединенные темой театра: «Роль» — о судьбе актера в обстановке хортистского режима в Венгрии; «История моей глупости» — непритязательный на первый взгляд, но глубокий по своей сути рассказ актрисы о ее театральной карьере и семейной жизни (одноименный фильм с талантливой венгерской актрисой Евой Рутткаи в главной роли шел на советских экранах) и, наконец, «Был однажды такой театр» — автобиографическое повествование об актере, по недоразумению попавшем в лагерь для военнопленных в дни взятия Советской Армией Будапешта и организовавшем там антивоенный театр.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

На самом деле, я НЕ знаю, как тебе помочь. И надо ли помогать вообще. Поэтому просто читай — посмеемся вместе. Тут нет рецептов, советов и откровений. Текст не претендует на трансформацию личности читателя. Это просто забавная повесть о человеке, которому пришлось нелегко. Стало ли ему по итогу лучше, не понял даже сам автор. Если ты нырнул в какие-нибудь эзотерические практики — читай. Если ты ни во что подобное не веришь — тем более читай. Или НЕ читай.

Макс жил безмятежной жизнью домашнего пса. Но внезапно оказался брошенным в трущобах. Его спасительницей и надеждой стала одноглазая собака по имени Рана. Они были знакомы раньше, в прошлых жизнях. Вместе совершили зло, которому нет прощения. И теперь раз за разом эти двое встречаются, чтобы полюбить друг друга и погибнуть от руки таинственной женщины. Так же как ее жертвы, она возрождается снова и снова. Вот только ведет ее по жизни не любовь, а слепая ненависть и невыносимая боль утраты. Но похоже, в этот раз что-то пошло не так… Неужели нескончаемый цикл страданий удастся наконец прервать?

Анжелика живет налегке, готовая в любой момент сорваться с места и уехать. Есть только одно место на земле, где она чувствует себя как дома, – в тихом саду среди ульев и их обитателей. Здесь, обволакиваемая тихой вибраций пчелиных крыльев и ароматом цветов, она по-настоящему счастлива и свободна. Анжелика умеет общаться с пчелами на их языке и знает все их секреты. Этот дар она переняла от женщины, заменившей ей мать. Девушка может подобрать для любого человека особенный, подходящий только ему состав мёда.

В сборник "Ковчег Лит" вошли произведения выпускников, студентов и сотрудников Литературного института имени А. М. Горького. Опыт и мастерство за одной партой с талантливой молодостью. Размеренное, классическое повествование сменяется неожиданными оборотами и рваным синтаксисом. Такой разный язык, но такой один. Наш, русский, живой. Журнал заполнен, группа набрана, список составлен. И не столь важно, на каком ты курсе, главное, что курс — верный… Авторы: В. Лебедева, О. Лисковая, Е. Мамонтов, И. Оснач, Е.