Банщик - [2]

Однако дистанцированность Вайнера обусловлена не только его реакцией на специфическое восприятия его творчества чешскими читателями; она является в его творчестве систематической и происходит от его личной склонности к обособленности, которую лишь условно можно объяснить его часто обсуждаемой гомосексуальностью. Прежде всего эта обособленность объясняется непрерывной интеллектуальной рефлексией. Если в произведениях Томаса Манна, Набокова или Гомбровича такая рефлексия приводит к особой художественной форме, становится отличительным признаком их элегантного стиля, то у Вайнера она остаётся поиском себя в содержании. Тема утраты личности, ведущей иногда к неопределённой идентичности, является у него не просто данью времени, а постоянным поводом для творчества и одновременно проблемой произведения. Такое самоощущение ведет к тому, что каждый раз ищется новый «приступ» к творчеству. Рассказывание никогда не выступает как непосредственное, но оказывается вторичным. Это способно убедить только в контексте всего его творчества в целом и указывает на радикальность и последовательность подхода.

Поиск идентичности всегда связан у Вайнера с его собственной жизнью и является автобиографическим измерением. Рихард Вайнер родился в 1884 году, на год позже Кафки, в Южной Богемии, в городке Писек в семье мещанина, фабриканта из ассимилировавшихся евреев. Он — старший сын, и родители надеялись, что смогут передать ему семейное предприятие — фабрику спиртных напитков и кондитерских изделий. Выбор сыном литературного поприща не оправдывал эти ожидания, и решение далось ему нелегко; об этом свидетельствует довольно поздний дебют Вайнера. Окончательный выбор, похоже, стал возможен только благодаря положительному отзыву Шальды о его первых лирических опытах. Таким образом, Шальда стал для Вайнера «литературным крёстным». Его отношения с семьёй, как они предстают в письмах, обладают многими чертами, характерными для еврейских семей того времени — в период между ассимиляцией и холокостом. Однако мы настроим читателя на неправильный лад, если охарактеризуем Вайнера как еврейского автора. Он никогда не отказывался от своего еврейства, но, в отличие от многих других его еврейских современников из Центральной Европы, пишущих по-немецки, по-чешски, по-польски или на сербохорватском языке, в его произведениях еврейство как форма существования и, в первую очередь, как форма некой другой культуры не играет важной роли: для этого его тексты содержат слишком мало обстоятельств. В своих произведениях Вайнер ведёт внутренний диалог с основными вопросами еврейского самопонимания, такими, как отношение к языку или к вине; к этим проблемам относится и появление двойника как выражение кризиса идентичности. Все эти формы самоотображения стали формами еврейской идентичности, лишь появившись в современной еврейской литературе; а там, где, как у Вайнера, еврейский контекст в повествовании отсутствует, они всегда являются выражением обобщённого понимания современного существования.

Решение заниматься литературой и расстаться со своей обывательской средой у Вайнера сочетается с дополнительным, вдвойне парадоксальным решением: с одной стороны, он выбирает своим литературным языком чешский — очевидно, что этот выбор является его личным, потому что семья, в ее педагогических воззрениях, напротив, ждёт от него скорее интеграции в немецкую культуру, — но, с другой стороны, жить он решает за пределами Чехии. В период с 1912 по 1935 год Вайнер живёт в основном в Париже и лишь смертельно больным возвращается в Прагу. Он работает в Париже корреспондентом для чешских газет и таким образом поддерживает связь с родиной. В этой роли Вайнер предстает скорее наблюдателем по отношению к культурной жизни Парижа (а Париж в это время — главный культурный центр Европы); нельзя сказать, чтобы он активно принимал участие в этой культурной жизни. Позиция внешнего наблюдателя позволяет ему достаточно хорошо познакомиться с участниками, стать «посвящённым», не вступая с ними в более глубокие, личные отношения. Личные отношения возникнут позже, лишь после 1925 года: это дружба с представителями «Большой игры» — литературной группы, образовавшейся под сенью сюрреализма во второй половине 20-х годов. Это сближение с так называемыми «симплицистами», которые были намного моложе, оказалось двояким: и личностным, и литературным, что типично для Вайнера, а сам он явился одновременно и влюблённым, и экзотическим инспиратором молодых французов. Как известно, чешский модерн с 1890-х годов развивался во взаимодействии с французской литературой и в гораздо меньшей мере — под влиянием немецкой, непосредственно окружающей его литературы. Для представителей же различных авангардных течений ориентация на французскую культуру является решающей. Многие из них, например, Чапек, Карел Тейге и Незвал отправляются в Париж — но лишь на поиски вдохновения, а собственно для работы все они возвращаются в Прагу. В отличие от них Вайнер живёт в Париже постоянно и живёт порой очень замкнуто. Он поддерживает знакомство с Иозефом Шимой, важнейшим представителем чешского модерна, который также живёт и работает в Париже. Это решение оставаться за пределами своей страны после 1918 года, то есть в то время, когда чешская литература получает новое национальное содержание, объясняет уже упомянутую нами отстранённость Вайнера от литературного процесса в Праге и от реакции чешских читателей. Решение Вайнера не принимать участия в литературном процессе на родине не осталось без последствий и для него самого. Его почти десятилетнее молчание после 1918 года отражает сложный поиск новой формы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу избранных произведений классика чешской литературы Каролины Светлой (1830—1899) вошли роман «Дом „У пяти колокольчиков“», повесть «Черный Петршичек», рассказы разных лет. Все они относятся в основном к так называемому «пражскому циклу», в отличие от «ештедского», с которым советский читатель знаком по ее книге «В горах Ештеда» (Л., 1972). Большинство переводов публикуется впервые.

Великолепная новелла Г. де Мопассана «Орля» считается классикой вампирической и «месмерической» фантастики и в целом литературы ужасов. В издании приведены все три версии «Орля» — включая наиболее раннюю, рассказ «Письмо безумца» — в сопровождении полной сюиты иллюстраций В. Жюльяна-Дамази и справочных материалов.

Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.

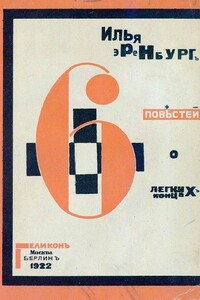

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Книга «Идиллии» классика болгарской литературы Петко Ю. Тодорова (1879—1916), впервые переведенная на русский язык, представляет собой сборник поэтических новелл, в значительной части построенных на мотивах народных песен и преданий.

Жак Рубо (р. 1932) — один из самых блестящих французских интеллектуалов конца XX века. Его искрометный талант, изощренное мастерство и безупречный вкус проявляются во всех областях, которыми он занимается профессионально, — математике и лингвистике, эссеистике и поэзии, психологии и романной прозе. Во французскую поэзию Рубо буквально ворвался в начале пятидесятых годов; не кто иной, как Арагон, сразу же заметил его и провозгласил новой надеждой литературы. Важными вехами в освоении мифологического и культурного прошлого Европы стали пьесы и романы Рубо о рыцарях Круглого Стола и Граале, масштабное исследование о стихосложении трубадуров, новое слово во введении в европейский контекст японских структур сказал стихотворный сборник «Эпсилон».

Эту книгу современной ирландской писательницы отметили как серьезные критики, так и рецензенты из женских глянцевых журналов. И немудрено — речь в ней о любви. Героиня — наша современница. Её возлюбленный — ангел. Настоящий, с крыльями. Как соблазнить ангела, черт возьми? Все оказалось гораздо проще и сложнее, чем вы могли бы предположить…