Азеф - [3]

Ростов-на-Дону — это то место, где (повернись европейская политика в начале XVIII века иначе) мог бы находиться Петербург. Но ростовчане (тогда говорили «ростовцы») гордились, что их город, в отличие от соседних Новочеркасска и Таганрога, построен не на петербургский манер, по царскому указу, а вырос органически.

Ростов-папа в южном фольклоре — пара Одессы-мамы. Считалось: где побывали ростовские жулики, одесским делать нечего. Одесса обязана была своим бурным развитием хлебному экспорту. Ростов (бывшая приграничная крепость Святого Димитрия Ростовского, основанная при Екатерине) тоже стал центром хлебной торговли. Но не только. Город был необыкновенно удачно расположен: в устье Дона сходились пять почтовых трактов. Здешние ярмарки были знамениты еще при Николае I. И уже тогда там продавалось не одно лишь сельхозсырье, а и донецкий уголь, металлоизделия…

Потом наступила эра железных дорог. Строил их в этих краях, кстати, не кто иной, как Самуил Соломонович Поляков — один из тех нескольких евреев-миллионеров, входивших в финансовую элиту империи, на которых никакие ограничительные законы уже не распространялись. Поляков жил в Петербурге не где-нибудь, а в бывшем дворце графов Лавалей, был действительным тайным советником, а следовательно, потомственным дворянином, и мечтал о баронском титуле. Но его кипучая деятельность (быстрее его и, правда, дороже его не строил железных дорог никто в мире) сказывалась и на судьбах его полунищих единоверцев. Не забудем при том, что владельцем Азовского пароходства был Яков Соломонович Поляков. А Лазарь Соломонович, третий брат (самый авантюрный и амбициозный), был соучредителем Азовско-Донского банка.

И вот Ростов-на-Дону, между Азовским морем, древней Меотидой, Харьковско-Ростовской (открыта в 1869-м) и Ростовско-Владикавказской (1875) железными дорогами, стал расти как на дрожжах. За 30 лет (1863–1893) его население выросло в шесть раз: с 17 тысяч до 100 тысяч человек. Плюс 30 тысяч на другом берегу Дона, в Нахичевани, городе переселенных Екатериной из Крыма армян. В Ростове и Нахичевани один за другим возникают заводы: чугунолитейные и механические, пивоваренные и табачные. И, конечно, судоверфи.

В общем, тут было больше индустриального напора, чем в Одессе, но меньше средиземноморского шика. «Русское Чикаго», как тогда писали, а не «русский Марсель». И, конечно, иной национальный колорит: больше армян, меньше греков и евреев. Гораздо меньше. 10 процентов еврейского населения — это не одесские 34. Но все равно, конечно, немало. И это были люди веселые, энергичные, жуликоватые — таврические люди. Дети Ростова-папы, совсем не похожие на анемичных, печальных, одухотворенных местечковых жителей.

И жили они совсем иначе. Помнил ли Евно Азеф белые глинобитные стены, острые черепичные крыши, вплотную стоящие дома без палисадников, тесные улицы, по которым шляются тощие козы — самый распространенный и, как правило, единственный домашний скот в местечковых еврейских домах? Или первым впечатлением, которое сохранила его память, были каштаны и акации вдоль пыльных, еще немощенных мостовых, фруктовые сады хозяйственных южан, на глазах строящиеся затейливые особнячки провинциальных скоробогачей, пароходные и железнодорожные гудки и сухой ветер из степи?

ЕВНО ФИШЕЛЕВ СЫН, РЕАЛИСТ

Фишель Азеф в Ростове держал галантерейную лавку — поднялся, стало быть, на социальную ступень выше.

Евно Фишелев сын (отчество официально полагалось лишь высокочиновным людям) поступил в ростовское Петровское реальное училище. В каком году — трудно сказать. Но скорее всего около 1880 года.

Это было тогда единственное полноценное среднее учебное заведение города (гимназии в Ростове еще не существовало — открылась в 1892 году). Плата за обучение составляла 108 рублей 83 копейки в год. Очень много — обычно годовая плата в реальных училищах не превышала 70 рублей. 108 рублей в год, девять рублей в месяц — для настоящего купца, для доктора, инженера подъемно. А для мелкого лавочника… Тем более если эту сумму умножить на три (напомним, в семье Азеф — три сына). Получается в полтора раза больше среднего дохода лысковского портного. А ведь четырех девочек тоже где-то учили!

В училищах было, как правило, семь классов. С пятого класса во всех училищах — два отделения — механическое и коммерческое. Седьмой класс (в который принимали с разбором, с учетом успеваемости) являлся «дополнительным» — для желающих получить образование в высших технических учебных заведениях. С 1888 года можно было поступить и в университет (сначала — только на медицинский и физико-математический факультеты), если сдать экзамен по латинскому языку (древним языкам реалистов не обучали).

В 1880 году в училище насчитывалось 407 учеников, потом их количество снижалось (в 1884-м — 316), потом снова начало расти. В 1890 году — 442 ученика. Евреев из них 60 человек, более 13 процентов — и, что примечательно, больше, чем армян. Можно не сомневаться: десятью годами раньше доля евреев среди учеников была еще выше. Почему?

Дело в том, что между 1880 и 1890 годами произошли важные исторические события.

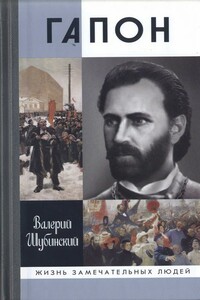

Про человека, вошедшего в историю России под именем «поп Гапон», мы знаем только одно: 9 января 1905 года он повел петербургских рабочих к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю петицию о нуждах пролетариата. Мирное шествие было расстреляно на улицах Петербурга — и с этого дня, нареченного «Кровавым воскресеньем», началась первая русская революция. В последующих учебниках истории Георгий Гапон именовался не иначе как провокатором.Однако как же и почему этот человек, шагавший в самом первом ряду манифестантов и только чудом избежавший пули, сумел вывести на улицы столицы 150 тысяч человек, искренне ему доверявших? В чем была сила его притягательности, почему питерские пролетарии ему верили? Автор биографической книги пытается разобраться, кем же на самом деле был «поп Гапон», рассказывает о том, как сложилась трагическая судьба этого незаурядного человека, оказавшегося в самом центре борьбы различных политических сил, на самом острие почти забытых ныне событий начала XX столетия.знак информационной продукции 16 +.

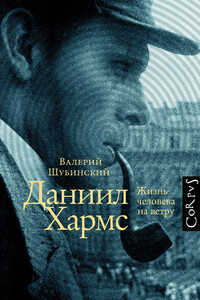

Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский.

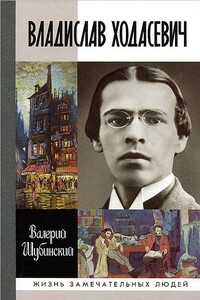

Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим.

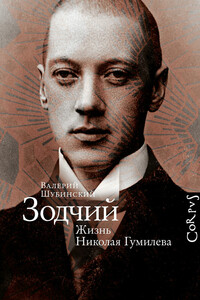

Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности.

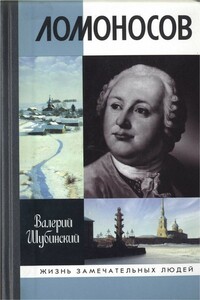

Первая в постсоветское время биография ученого-энциклопедиста и поэта, одного из основоположников русской культуры Нового времени. Используя исторические исследования, свидетельства современников, архивные документы, автор стремится без идеализации и умолчаний воссоздать яркую, мощную личность М. В. Ломоносова в противоречивом, часто парадоксальном контексте России XVIII века. При всем разнообразии занятий Ломоносова — создателя нового русского литературного языка и классической системы стихосложения, химика, оптика, океанографа, исследователя атмосферного электричества, историка, астронома, администратора и даже участника политических интриг — в центре его деятельности лежало стремление к модернизации страны, унаследованное от Петровской эпохи.

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.