Азарел - [55]

Моя мать послала ее следом за мною с шапкой и пальто.

— Вот, — сказала Лиди, — наденьте.

Пальто и шапка тоже смотрели на меня косо и неодобрительно; так я обычно смотрел на отца.

— Ты только посмотри, как зябнет этот мальчик, — сказало пальто. — Может, у него малокровье?

А шапка:

— Ты думаешь, голова у тебя не может простыть?

— Ну, давайте, — сказала Лиди. — У меня еще дела есть!

— Не надо, — ответил я, — я ничего не боюсь. Так и скажи моей матери. Только от настоящей матери я приму пальто.

Но шапку все-таки взял.

— Не потому, что боюсь, а чтоб не быть совсем раздетым. И чтобы люди не глазели.

— Да мне какое дело, — сказала Лиди и тут же ушла.

Хорошо, — подумал я. — Вот и это кончено.

Я оглядел улицу: «Если двигаться, то не зябнешь».

Эти слова, так же как и те, что произносила булочка, а за нею пальто и шапка, пришли от моих родителей и вцепились в меня, и я не хотел их слышать:

Что это? — подумал я. — Вы все еще говорите со мною?

Так вот же вам: и «двигаться» не буду, и не озябну!

И с этим зашагал, но только совсем медленно. Проходя мимо нашего храма, я внимательно посмотрел на здание и хорошо разглядел надпись наверху:

«И буду освещать перед вами путь днем и ночью, чтобы вы не страшились».

Ха-ха! — подумал я. — И он еще говорит! Ты освещаешь?!

Кому?

Моему отцу, злому, скверному священнику, и моей матери, трусливой, ненастоящей матери.

И Эрнушко, потому что «не заботься ни о чем, кроме твоих уроков».

И Олгушке, потому что «вот видишь, чем это кончилось». И смотрится в зеркало.

И даже Лиди освещаешь, потому что «у меня и еще дела есть».

И господину учителю Вюрцу тоже освещаешь, потому что он говорит: «не умничай, Азарел».

И госпоже учительнице тоже, потому что она сказала: «кто не любит свою мать, его место в углу».

Но что освещаешь ты мне? Я поднял камень и швырнул его в надпись на фасаде. Вот как, — подумал я, — вот как я буду вести себя впредь. Но камень еще не долетел, а я уже трясся от страха. Что ты трясешься? Это так-то ты собираешься быть злым, «как бешеная собака»? А ну-ка еще один камень!

Но этот, второй, я бросил не туда же, а в другую надпись, что была над входом в залу собраний:

«У меня Совет, у меня Правосудие».

— Ну, — сказал я, пока летел камень, — а мне что ты посоветуешь?

Ты посоветовал бы мне вернуться и поцеловать руку злого отца, верно?

Да, потому что и ты такой же, как он.

В Десяти заповедях ты требуешь: «Чти отца твоего и мать твою». Конечно, тебе все равно, не злой ли отец и не смешлива ли, не труслива ли мать. Чти — и все тут! Но чти и люби сына тоже — этого в твоих Десяти заповедях нет.

И полетел еще один камень.

Им я уже всё сказал, теперь скажу и тебе.

Получай!

Довольно я набрался страху перед тобою: каждую субботу — не тронь ни огня, ни карандаша, ни медной монетки, потому что, ох! а вдруг, ох! а вдруг.

Но теперь уж «это кончено»!

И, если хочешь, побей меня. Приди, «явись» и порази.

Но ты не явишься, ты говоришь: там есть твой отец, они тебя там достаточно бьют, будет с тебя, зачем еще и мне являться?

Конечно, не явишься, ведь тебя даже и то не заботит, чтобы я мог сказать тебе: «Ты такой же, как мой отец!»

И летели камни.

Но каждый из них словно бы отвечал:

— Сейчас тебе легко «фанфаронить», а вот ты вечером изругай меня, Бога, и покидайся в меня, вечером! Когда останешься без ночлега!

Я перестал бросать камни и закричал, обращаясь к небу:

— Так наступи же, вечер, наступи, темнота, я все равно буду тебя ругать и кидаться камнями.

Тут мне пришло на ум, что в школе, прямо рядом с храмом, сидят сейчас мои товарищи по третьему классу, а в четвертом — Олгушка. А Эрнушко — напротив, недалеко отсюда, в первом классе реального училища.

Я подумал: повсюду буду стучаться, и входить, и говорить то, что теперь знаю про Бога, про моего отца — его священника, про евреев и христиан; но потом не стал этого делать.

Я подумал: чтобы меня уже схватили где-нибудь, когда будет еще вечер, и будет темно, и я хочу бранить Бога и кидаться камнями? А потом — войти в наш храм и там сделать то, что решил.

Теперь я уже сильно озяб и снова услышал слова отца: «если двигаться, будет не так холодно».

— Ладно, — сказал я, — буду двигаться, пока не стемнеет, но не так, как хотелось бы тебе. А так, как я хочу.

И побежал, и свистел на бегу, потому что «порядочные дети на улице не свистят».

Но этого мне было мало. Я подумал:

Довольно я боялся испачкаться!

И стал пробовать кувыркаться в грязи.

Так я пробежал все Крепостное кольцо, где было больше всего лавок, больше всего еврейских лавок. Я думал, пусть они видят, и глядят, и дивятся, «что случилось» со мной.

Да, пока я еще не учился, а после на каникулах, я часто ходил сюда с матерью и с Лиди на рынок и нес одну из сумок, и слышал то и дело: «только веди себя прилично», «не лезь в грязь, Дюри», «не сходи с тротуара», и хозяева, завидев мою мать, приветствовали ее:

— Как вы прекрасно выглядите, сударыня, — и:

— Как чудесно говорили его преподобие, право же, мы гордимся ими, — и про меня:

— Какой миленький этот малыш!

Ну, конечно, ведь моя мать покупает у них, и они гордятся моим отцом?

И конечно, никому из них мой отец никогда не сказал с кафедры: «Вы льстите только тем, кто у вас покупает».

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.

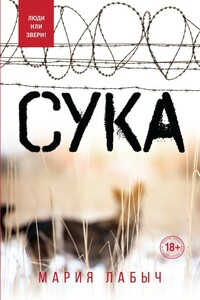

«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.