Арсенал-Коллекция, 2013 № 08 (14) - [3]

Описание установок, достроенных по новому проекту. Ввиду того, что конструкция башенных установок заказа Морского ведомства была весьма близка к конструкции башен заказа Военного ведомства, радикально перепроектировать бетонные блоки батареи не пришлось. Потребовалось только сделать добавочную конструкцию в жестком барабане под нижний штыр башни, так как башенные установки заказа Военного ведомства были на 300 мм ниже установок заказа Морского ведомства.

Башенная установка заказа Военного ведомства имела наружный диаметр 11190 мм и полную высоту 9700 мм. Броня башни имела форму усеченного конуса с плоской крышей, передняя плита крыши имела наклон вперед. Все стенки башни имели толщину 305 мм, крыша - 203 мм, качающиеся щиты, перекрывающие амбразуры, - 50 мм, продольная перегородка внутри башни - 25 мм, а поперечные - 50 мм. Неподвижная броня кирасы имела форму усеченного конуса со стенками, наклоненными на 15°. Стенка кирасы спереди имела толщину 254 мм, а сзади - 127 мм.

В остальном устройство установки было аналогично устройству башенной установки Морского ведомства. Она также состояла из поворотной и неподвижной частей, а поворотная часть, в свою очередь, из вращающегося стола башни и подачной трубы. Единственно, что стол башни, в отличие от установки Морского ведомства, был образован цилиндрическим, а не коническим барабаном. Устройства подачи снарядов и зарядов также были аналогичны примененным в установке заказа Морского ведомства, однако была произведена небольшая переделка зарядников из-за большей длины снаряда Морского ведомства - 1525 мм вместо 1370 мм, и меньшей длины полузаряда - 1200 мм вместо 1285 мм. Заряжание производилось в диапазоне углов от 0° до +15°. Промежуток между выстрелами составлял 40 секунд. Общий ход подачи боеприпасов был аналогичным башенной установке Морского ведомства, однако вместо вращающейся платформы с питателями имелись две тележки, перемещавшиеся по кольцевым рельсам, уложенным на бетонном основании внутри жесткого барабана. Тележки могли сцепляться либо с жестким барабаном для принятия боезапаса из погребов, либо с подачной трубой для передачи боеприпасов в зарядники орудий. Такой способ на практике оказался удобным и по своему устройству был проще, чем вращающаяся платформа.

Угол вертикальной наводки орудий в башне теперь составлял от -1.5° до +35°, что обеспечивало снаряду обр. 1911 г. весом 470.9 кг дальность стрельбы 147 каб (26880 м). Скорость вертикальной наводки от электропривода составляла 3° в секунду (минимальная 1° за 83 секунды), ручной наводки 0.8-Г в секунду. Угол горизонтального обстрела составлял 360°. Скорость горизонтальной наводки от электропривода составляла 3° в секунду (минимальная Г за 83 секунды), ручной наводки - 0.375-0.43° в секунду. Для вертикального и горизонтального наведения применялись приводы с электродвигателями постоянного тока с напряжением 220 В, имелись также запасные ручные приводы. В расчет установки входило 54 человека. Полный вес установки составлял 955 тн, в т.ч. 450 тн бронирование, 250 тн клепаные конструкции, 135 тн станки и механизмы, 16 тн электрическая часть, 100 тн орудия с замками и 4 тн запасные части и инструмент. Общая стоимость одной башенной установки в ценах 1913 г. составляла 1.2 млн. рублей.

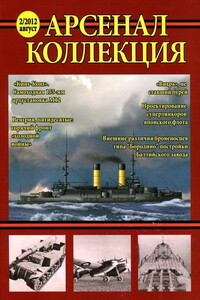

Места размещения башенных установок. Двухорудийные 12-дм башенные установки заказа Морского ведомства предназначались к монтажу на о. Вульф (Аэгна) к северу от Ревеля (Таллина). Достройка батареи №15 на о. Вульф была произведена с башенными установками Военного ведомства, аналогичная батарея №106 была возведена на о. Нарген (Найссаар) так же к северу от Ревеля.

Схема расположения береговых батарей Морской крепости Императора Петра Великого на острове Нарген к концу 1917 года.

На батарее №106 в день официального ввода в строй 21.09.1916 г. Левая (вторая) башня, стволы на максимальном угле возвышения +35‘. На фото в середине строитель батареи Н. И. Унгерман (в серой шинели), левее один из создателей башенной установки технический директор Металлического завода А. Г. Дукельский (в котелке), еще левее - начальник обороны Приморского фронта Морской крепости Императора Петра Великого (с 21.03.1917 г. позднее комендант крепости) контр-адмирал П. Н. Лесков

Eesti Filmiarhiiv (Эстония)

Постройка батареи. Постройка четырехорудийной 12-дм батареи на западном берегу о. Нарген была запланирована в 1912 г. для прикрытия Ревеля от обстрелов с моря и поддержки четырехорудийной 14-дм батареи на полуострове Суроп. Весной 1913 г. строительство 12-дм батареи было отменено в пользу постройки в дополнение к строящейся шестиорудийной 14-дм батареи еще одной четырехорудийной 14-дм. Летом 1915 г. стало очевидным не скорое завершение строительства 14-дм батарей, поэтому было решено в срочном порядке соорудить на о. Нарген 12-дм батарею с использованием готовых башен заказа Военного ведомства, аналогичную батарее на о. Вульф. Батарею разместили на месте строившейся 10-дм батареи, а 10-дм орудия отправили для установки на о. Моон. В сентябре 1915 г. на батарею из Петрограда были отправлены жесткие барабаны, строительство началось в октябре 1915 г., все работы проводились самыми срочными темпами. По плану батарею должна была быть построена всего за год, 1.10.1916 г. должна была быть предъявлена к испытаниям на электрическом действии вторая, последняя башня. Строителем батареи был подполковник И.И. Унгерман. Первая башня была испытана стрельбой в июне, а вторая в июле 1916 г., а полностью батарея была введена в строй 21.09.1916 г., менее чем за год!

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.