Арии - [4]

Единственное, что буду делать при упоминании чужих работ — выделять чужие труды иным шрифтом. Единственная милость к обворованным. Если не забуду — упомяну и автора, коего "обездолил" и "обворовал". По мере сил буду "придерживаться рамок приличия" и дистанцироваться от сказанного другими. Много сходства с табличками на полях недавнего прошлого:

— Achtung! Mine!

Ужасное, тяжёлое состояние всех воришек, вроде меня: понимать, что "заимствованный" автор не всегда и везде "своим умом" пришёл к выводам, кои оглашает в трудах под своим именем. Если применить "русские пословицы и поговорки", то точнее:

— "Вор у вора дубинку украл"! — ничего иного не будет. И подлая мысль неотвязная лишит покоя: "неужели автор, не ограбив ни единого младшего сотрудника вверенного учреждения, самостоятельно, без единой строчки из чужих открытий, пришёл к ошеломляющим выводам в столь трудном вопросе"!?

Ведь как было в прошлом: приходит изобретатель-самородок с ценным открытием к руководству и удивляет "отцов-командиров" плодом "ночей

бессонных" "Командиры" прошлого — не совсем дураки, и остатков разума хватало сообразить: "дельную вещь придумал наш сотрудник"! — и не медля "радовали" местного гения:

— Возьми в "долю", а иначе ваш талант умрёт, не увидев света! — что тому делать? Соглашался…

— Сомневаться — сколь угодно, но делать сноски с указанием мест и фамилий, откуда "набрался ума" — обязан! Или как-то иначе выделяй чужие озарения… хотя бы "жирным шрифтом"…

Утешает собственное изобретение: "приятность всякой гипотезы кроется в необязательности её доказывания". Аналог "строгих законов и необязательность их исполнения".

Недоказанная при жизни гипотеза умирает в звании "недоказанной".

* * *

"Вернёмся к нашим баранам":

если Фридрих Ницше"…сознательно, подчёркнуто полемически выворачивая авестийские нормы наизнанку" хотел сказать что-то своё, то любому и всякому, невзирая на его "положение в учёном мире", не запрещено пройтись по "тропе Ницше". То есть, взять какой-то кусок истории и вывернуть его наизнанку. Главное при совершении "моциона в историю" — не заблудиться в ней.

Второе условие в занятиях по выворачиванию — знать, что именно собираешься вывернуть. Основы выворачиваемого, "корни", то есть. Труд по выворачиванию корней сопровождать любовью к корням, но если чувствуется внутренний дефицит указанных выше позиций — следует заменить их неприкрытым нахальством.

Нужно ли уступать Ницше потому, что "он — философ"? — да, нужно, но не следует забывать, что любой из нас не меньший философ, чем Ницше, но мало кто об этом подозревает.

Тех, кого не могу понять по слабости рассудка, называю "философами", и оттенок моего "философа" всегда унизительный. И плевать, что твоя философия только "для внутреннего пользования", что ты её никому не навязываешь, что она хороша только для тебя — звания "дурак" тебе не миновать…

* * *

"Бог умер!" — как-то однажды заявил Фридрих. Не верить философу нет оснований, видно знал о смерти бога доподлинно.

Заявления философа о смерти бога рождает массу вопросов:

— Имя бога, коему Фридрих разрешил "отбросить лапти"? Или, упаси бог, приложил руку к умерщвлению бога? Кому "приказал долго жить"? Отчего и почему приключилось несчастье с чьим-то богом? И возможно ли, чтобы "бог умер"? И главное: если бы философ не заявил о смерти бога, то кто бы об этом знал? Не напечатай Ницше некролога, то, пожалуй, древний бог персов (иранцев) и до сего дня был в почёте!

Ах, эти наши безответные вопросы! Первый, не особо важный: сколько богов пережило человечество с начала появления на Земле? Богов, кои помянуты письменами? И таких, довольствовался "устными преданиями старцев"? Как происходила смена "небесных владык"? Главный вопрос: почему люди легкомысленно, без страхов и сомнений, меняли одного бога на другого, а в это время "предвечный бог Авраама, Исаака и Иакова" стоял в сторонке, никак не реагировал на безобразия людей в деле "богопочитания" и не вмешивался в процесс "смены власти"? До момента, пока не разглядел, что на Земле появился "праведный и достойный Авраам"? Много сходства с нынешними "владыками" хреновых, кривоногих и косолапых футбольных команд, кои охотятся за "перспективными игроками" в других командах с целью перетянуть таланты к себе.

Или "бог Авраама" ждал, когда немощные боги других народов перемрут "естественной смертью", чтобы без опасения со стороны конкурентов "взять верхушку"?

Сколько "богов и боженят" осталось в живых к настоящему времени? Как их величать? Какого бога ожидает смерть в ближайшем будущем? И как скоро?

Вывод: "большое число разных богов говорит об их отсутствии"

Основное сомнение: "собственноручно Ницше умертвил бога, или тот умер от старости, телесной немощи, ветхости и без вмешательства со стороны "тёмных сил"? Или по причине своей ненужности народу? Она же — и "техническая отсталость"? Или по причине "отсутствия страха божьего" у людей? Или "от обиды"?

Учёные-специалисты по древнему Ирану (Ариана), хорошо знают, кто такой Зороастр (Заратустра), и о том, как ему открылся бог Ахура Мазда.

Полностью перевести имя пророка на современный язык у автора не получилось, но за вторую половину слова он готов "положить голову на алтарь науки": "астр" — "звезда", "сын звезды".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

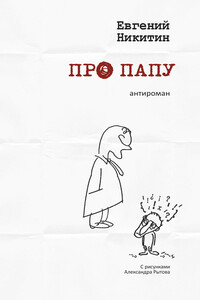

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)

Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.