Альпийский синдром - [21]

Но вот приплыли…

Операционная – не больше комнаты с высокими потолками, посреди – крытый клеенкой стол, горка белоснежных простыней, стрекозьи глаза ламп над изголовьем. Несколько медсестер, молодых и не очень, возятся у столика с лекарствами и пыточным инструментом: скальпелями, шприцами, пилками и еще чем-то, не менее отталкивающим и жутким.

«Хорошо, что я в плавках, – мелькает неповоротливая мысль. – Не буду сверкать перед девицами голым задом».

Медсестры берутся перекладывать меня с каталки на стол, но не тут-то было: плавно перетекая в пространстве, я сползаю на ноги и укладываюсь на прокрустово ложе, ощущая лопатками и икрами прохладу клеенки. Кто-то из медсестер заглядывает мне в лицо, потом крепко прихватывает скрученным бинтом запястье и привязывает к боковине стола.

«Это еще зачем? – возмущаюсь я, едва ворочая языком. – Не стану вас обнимать, и не просите».

Медсестра сдержанно хихикает, но руку не отпускает.

«Другую вязать не будут, – догадываюсь я, – другую будут резать и держать одновременно. Интересно, что за гадость они мне вкололи? Точно обкурился или в нирване…»

Тут знакомая физиономия наклонилась надо мной, и рыжий хирург, чтоб ему пусто было, с кривой ухмылкой справился о моем самочувствии.

Не дождешься! – едва не выпалил я, но эти негодяи что-то вкололи, – и я против воли растянул губы и прошепелявил, вяло и невнятно, что чувствую себя хорошо.

– Ну, вот и славно! А поскольку вы отказались от общего наркоза, то сейчас сделаем местный. Будет немного неприятно, укол в шею. Готовы?

Я закрыл глаза, и тотчас ощутил укол где-то выше ключицы. Но то ли рука у рыжего сплоховала, то ли он на самом деле решил поиздеваться, но попасть в нужное место с первого раза не сумел. Наполовину вытянув из шеи иглу, он воткнул ее снова, и снова не попал – и так шпынял несколько раз, пока удовлетворенно не крякнул:

– Ну вот, порядок! Приступим.

– И аз воздам!.. – отозвался я, едва шевеля губами и ощущая онемение во всем теле.

10. Альпийский синдром

Несколько дней я лежал в палате с закованным в гипс предплечьем и то смотрел в окно, на продолжавшуюся без моего участия заоконную жизнь, то с особым тщанием перечитывал «Войну и мир» Толстого – где еще постигать эту глыбищу, как не в полном одиночестве на больничной койке?! Палата у меня была двухместная, предоставленная, как я понял, с учетом служебного положения пациента, то есть меня, напарник уже два дня как выписался, и я очень рассчитывал, что новый появится не скоро.

Плечо постепенно заживало, – по крайней мере, рыжий хирург уверял меня в этом, даже позволил незначительные нагрузки, и я то и дело пытался шевелить пальцами руки и приподнимать локоть. Но непривычное, тягучее ощущение чужести плеча, засевшее глубоко в подсознании, не отпускало. Я гнал от себя это ощущение, бывало даже – забывал о нем, когда злоключения Наташи Ростовой, вверившейся Анатолю Курагину, достигали своего апогея, – тогда я откладывал книгу и думал о Даше. Каково ей там, на море, – одной, с ватагой сорванцов? Не липнет ли к ней, пока пролеживаю казенную койку в больнице, какой-нибудь современный наглый Анатоль? От природы я всегда был ревнив, но утаивал это чувство глубоко в себе, – и тем не менее оно, это чувство, как червь в яблоке, исподволь грызло меня изнутри.

«Не прощу! – злобился я, представляя, одну за другой, немыслимые скользкие ситуации, в которых оказывалась моя Даша, и тут же прибавлял, понимая, что подобные домыслы гроша ломаного не стоят: – Если узнаю… если только узнаю!..»

Следом приходило раскаяние: «Как не совестно?! Она не может, она не такая…»

Но червь в яблоке продолжал грызть: «Не такая? А какая? Ты-то сам какой?»

В самом деле, какой? Ранее я старался не касаться этого естественного, жизненно важного вопроса о себе, гнал подобные размышления, опасался их, потому что чувствовал: что-то за ними кроется такое, чего лучше не знать и не понимать, куда безопаснее не соваться, как в неведомую захламленную темную комнату – со спичечным коробком. Но теперь, на больничной койке, когда с наступлением очередной ночи начинало ныть плечо, и выползали на стены и потолок смутные тени, и заглядывала в окно тревожная, мертвенная, зеленовато-болотного оттенка луна, мысли эти стали необходимы. Почему со мной, не с кем-то другим случилось то, что случилось? В чем я виноват, и виноват ли вообще? А может, я самый невинный из виноватых?

Однажды я набрел на интересное высказывание женщины-психолога, имя которой запамятовал: «Портрет поколения – это признак травмы». Далее она развила свою мысль: общество – альпийский луг с разнотравьем, но если по этому лугу прошлась газонокосилка, остается стерня. Портрета поколения быть не должно – люди разные. Но если портрет есть, узнаваемый, внятный, четкий, то это уже как подстриженный луг, где вместо разнотравья колючая стерня, – а значит, поколение носит признак исторической травмы.

Интересный взгляд, если не сказать – глубокий. Но альпийский луг – не обязательно общество, речь может идти об отдельно взятой семье. Если по этой семье, по этому разнотравью, прокатила газонокосилка истории, каким может быть портрет в третьем поколении? То-то и оно, что стерня! Один мой дед, человек честный и порядочный, был расстрелян в 1938 году по нелепому приговору «тройки». Другой, не шибко грамотный, с детских лет учился изворачиваться, хитрить, выживать: в Гражданскую войну – под красными и белыми, в Отечественную – под немцами, в голодные тридцатые и сороковые – под мудрым руководством партии и правительства. Мой отец, нервный, несдержанный, импульсивный, накануне войны с кем-то повздорил, был в два дня осужден по Указу о борьбе с хулиганством и оказался на Урале, на военном заводе. И то, что произошло с ними, никуда не делось, не исчезло, а, думается, передалось по наследству мне.

«Евгений Николаевич, что-то затевается, не знаю достоверно что, но… одно знаю: подлянка! Мне кажется, вас взяли в разработку», — тихо сказал опер прокурору, отведя его за угол. В последнее время Евгению Николаевичу и так казалось, что жизнь складывается из ряда прискорбных обстоятельств. Разлаживаются отношения с руководством. Без объяснения причин уходит жена, оказывается бездушной и циничной любовница, тяжело заболевает мать, нелепо гибнет под колесом его собственного автомобиля кот — единственное оставшееся с ним в доме живое существо… Пытаясь разобраться в причинах происходящего, он втайне проводит расследование поступившей информации, а заодно пытается разобраться в личной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В городе появляется новое лицо: загадочный белый человек. Пейл Арсин — альбинос. Люди относятся к нему настороженно. Его появление совпадает с убийством девочки. В Приюте уже много лет не происходило ничего подобного, и Пейлу нужно убедить целый город, что цвет волос и кожи не делает человека преступником. Роман «Белый человек» — история о толерантности, отношении к меньшинствам и социальной справедливости. Категорически не рекомендуется впечатлительным читателям и любителям счастливых финалов.

Кто продал искромсанный холст за три миллиона фунтов? Кто использовал мертвых зайцев и живых койотов в качестве материала для своих перформансов? Кто нарушил покой жителей уральского города, устроив у них под окнами новую культурную столицу России? Не знаете? Послушайте, да вы вообще ничего не знаете о современном искусстве! Эта книга даст вам возможность ликвидировать столь досадный пробел. Титанические аферы, шизофренические проекты, картины ада, а также блестящая лекция о том, куда же за сто лет приплыл пароход современности, – в сатирической дьяволиаде, написанной очень серьезным профессором-филологом. А началось все с того, что ясным мартовским утром 2009 года в тихий город Прыжовск прибыл голубоглазый галерист Кондрат Евсеевич Синькин, а за ним потянулись и лучшие силы актуального искусства.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

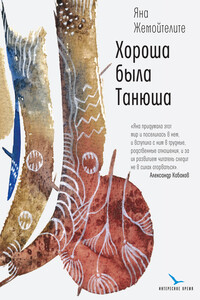

Если и сравнивать с чем-то роман Яны Жемойтелите, то, наверное, с драматичным и умным телесериалом, в котором нет ни беспричинного смеха за кадром, ни фальшиво рыдающих дурочек. Зато есть закрученный самой жизнью (а она ох как это умеет!) сюжет, и есть героиня, в которую веришь и которую готов полюбить. Такие фильмы, в свою очередь, нередко сравнивают с хорошими книгами — они ведь и в самом деле по-настоящему литературны. Перед вами именно книга-кино, от которой читатель «не в силах оторваться» (Александр Кабаков)

Это вторая книга Яны Жемойтелите, вышедшая в издательстве «Время»: тираж первой, романа «Хороша была Танюша», разлетелся за месяц. Темы и сюжеты писательницы из Петрозаводска подошли бы, пожалуй, для «женской прозы» – но нервных вздохов тут не встретишь. Жемойтелите пишет емко, кратко, жестко, по-северному. «Этот прекрасный вымышленный мир, не реальный, но и не фантастический, придумывают авторы, и поселяются в нем, и там им хорошо» (Александр Кабаков). Яне Жемойтелите действительно хорошо и свободно живется среди ее таких разноплановых и даже невероятных героев.

Если тебе скоро тридцать, тебя уволили, муж завел любовницу, подруги бросили, квартиры нет, а из привычного в жизни остался только шестилетний ребенок, это очень смешно. Особенно если тебя еще и зовут Антонина Козлюк. Да, будет непросто и придется все время что-то искать – жилье, работу, друзей, поводы для радости и хоть какой-то смысл происходящего. Зато ты научишься делать выбор, давать шансы, быть матерью, жить по совести, принимать людей такими, какие они есть, и не ждать хэппи-энда. Дебютная книга журналиста Евгении Батуриной – это роман-взросление, в котором есть все: добрый юмор, герои, с которыми хочется дружить, строптивый попугай, честный финал и, что уж совсем необходимо, надежда.

Многие из тех, кому повезло раньше вас прочесть эту удивительную повесть Марианны Гончаровой о Лизе Бернадской, говорят, что не раз всплакнули над ней. Но это не были слезы жалости, хотя жизнь к Лизе и в самом деле не всегда справедлива. Скорее всего, это те очистительные слезы, которые случаются от счастья взаимопонимания, сочувствия, нежности, любви. В душе Лизы такая теплая магия, такая истинная открытость и дружелюбие, что за время своей борьбы с недугом она меняет жизнь всех, кто ее окружает. Есть в повести, конечно, и первая любовь, и ревность, и зависть подруг, и интриги, и вдруг вспыхивающее в юных душах счастливейшее чувство свободы. Но не только слезы, а еще и неудержимый смех вызывает у читателей проза Гончаровой.