Аксенов - [3]

В 1960-х годах произведения В. Аксенова часто печатаются в журнале «Юность». Несколько лет он входит в редколлегию этого журнала.

В марте 1963 года на встрече с интеллигенцией в Кремле Хрущев подверг Аксенова и поэта Вознесенского публичному разносу.

В 1970-х годах после свертывания оттепели произведения Аксенова перестают публиковаться в Советском Союзе. Романы «Ожог» (1975) и «Остров Крым» (1979) с самого начала создавались автором без расчета на публикацию в СССР. В это время критика в адрес В. Аксенова и его произведений становится все более резкой: применяются такие эпитеты, как «несоветский» и «ненародный». В 1977–1978 годах произведения Аксенова начали появляться за рубежом (прежде всего в США).

В 1979 году В. Аксенов совместно с В. Ерофеевым, Е. Поповым, А. Битовым, Ф. Искандером стал одним из составителей и авторов бесцензурного альманаха «МетрОполь». Так и не изданный в Советском Союзе, альманах был издан в США. В знак протеста против последовавшего за этим исключения Попова и Ерофеева из Союза писателей СССР в декабре 1979 года В. Аксенов (а также Инна Лиснянская и Семен Липкин) заявил о своем выходе из СП.

Двадцать второго июля 1980 года вместе с женой Майей Кармен Аксенов выехал по приглашению в США, после чего был лишен советского гражданства и до 2004 года жил в Америке.

С 1981 года В. Аксенов — профессор русской литературы в различных университетах США: Институте Кеннана (1981–1982), Университете Дж. Вашингтона (1982–1983), Гаучерском университете (1983–1988), Университете Джорджа Мэйсона (1988–2009).

В США вышли написанные Аксеновым в России, но впервые опубликованные лишь после приезда писателя в Америку романы «Золотая наша Железка» (написан в 1973-м, издан в 1980-м), «Ожог» (1975, 1980), «Остров Крым» (1979, 1981), сборник рассказов «Право на остров» (1981). В США Аксенов написал и издал новые романы: «Бумажный пейзаж» (1982), «Скажи изюм» (1983), «В поисках грустного бэби» (1986), трилогию «Московская сага» (1989, 1991, 1993), сборник рассказов «Негатив положительного героя» (1995), романы «Новый сладостный стиль» (1996) и «Кесарево свечение» (2000).

Роман «Желток яйца» (1989) написан В. Аксеновым по-английски, затем переведен автором на русский.

Впервые после девяти лет эмиграции Аксенов посетил СССР в 1989 году по приглашению американского посла Дж. Мэтлока. В 1990 году Аксенову возвращают советское гражданство.

В 1980–1991 годах В. Аксенов в качестве журналиста активно сотрудничал с «Голосом Америки» и с «Радио Свобода». Аксеновские радиоочерки были опубликованы в авторском сборнике «Десятилетие клеветы» (2004).

В последнее время жил с семьей во Франции в Биаррице и в Москве.

Трилогия «Московская сага» экранизирована в России в 2004 году А. Барщевским в многосерийном телевизионном фильме.

В 2004 году в журнале «Октябрь» был опубликован роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки».

Книга воспоминаний «Зеница ока» (2005) написана в форме личного дневника. Последние публикации В. Аксенова — роман «Таинственная страсть» и незаконченный роман «Ленд-лизовские».

Пятнадцатого января 2008 года в Москве В. Аксенов внезапно потерял сознание за рулем автомобиля, был госпитализирован в больницу № 23, где был диагностирован инсульт. Только через несколько часов Аксенов был перевезен в НИИ им. Склифосовского, где ему провели операцию по удалению тромба сонной артерии, затем Аксенова перевели в НИИ им. Бурденко. Позже Аксенова снова перевели в НИИ им. Склифосовского, где он скончался 6 июля 2009 года.

Василий Аксенов был похоронен 9 июля 2009 года на Ваганьковском кладбище в Москве. В Казани восстановлен дом, где в отрочестве жил писатель, создается музей Аксенова.

В США В. Аксенову было присвоено почетное звание Doctor of Humane Letters. Он являлся членом ПЕН-клуба и Американской авторской лиги. В 2004 году В. Аксенову была присуждена премия «Русский Букер» за роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки». В 2005 году Василий Аксенов был удостоен французского ордена Искусств и литературы.

Почетный член Российской академии художеств.

• 1958 — «Полторы врачебные единицы» (рассказ)

• 1959 — «Коллеги» (повесть)

• 1961 — «Звездный билет» (роман), экранизация — «Мой младший брат» (1962)

• 1962 — «Апельсины из Марокко» (повесть)

• 1963 — «Пора, мой друг, пора» (повесть)

• 1964 — «Катапульта» (повесть и рассказы)

• 1965 — «Победа» (рассказ с преувеличениями)

• 1965 — «Жаль, что вас не было с нами» (повесть)

• 1966 — «На полпути к Луне» (книга рассказов)

• 1968 — «Затоваренная бочкотара» (повесть)

• 1969 — «Любовь к электричеству» (повесть о Л. Б. Красине)

• 1971 — «Рассказ о баскетбольной команде, играющей в баскетбол» (очерк)

• 1972 — «Поиски жанра» (поиски жанра)

• 1972 — «Мой дедушка — памятник» (повесть)

• 1973 — «Золотая наша Железка» (роман)

• 1975 — «Ожог» (роман)

• 1976 — «Сундучок, в котором что-то стучит» (повесть)

• 1979 — «Остров Крым» (роман)

• 1982 — «Бумажный пейзаж» (роман)

• 1983 — «Скажи изюм» (роман)

• 1986 — «В поисках грустного бэби» (записки)

• 1989 — “Yolk of the Egg” (англ., перевод на русский — «Желток яйца», 2002)

• 1993 — «Московская сага» (роман в трех книгах)

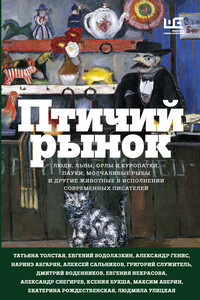

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

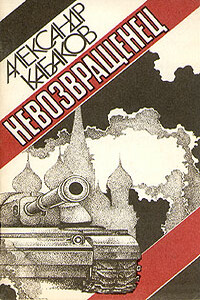

Антиутопия «Невозвращенец» сразу после публикации в журнале «Искусство кино» стала едва ли не главным бестселлером года. Темная, истерзанная гражданской войной, голодная и лишенная всяких политических перспектив Москва предполагаемого будущего 1993 года... Главный герой, пытающийся выпутаться из липкой паутины кагэбэшной вербовки... Небольшая повесть как бы фокусирует все страхи и недобрые предчувствия смутного времени конца XX века.

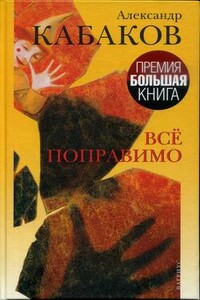

Герой романа Александра Кабакова — зрелый человек, заново переживающий всю свою жизнь: от сталинского детства в маленьком городке и оттепельной (стиляжьей) юности в Москве до наших дней, где сладость свободы тесно переплелась с разочарованием, ложью, порушенной дружбой и горечью измен…Роман удостоен премии «Большая книга».

Новое произведение известного писателя Евгения Попова – роман-коллаж, парадоксально сочетающий сатиру с элегией, конструктивные принципы плутовского романа с приемами «нового журнализма», отечественную сказовую традицию с посмодернистской иронией. Благодаря прихотливому построению и острой подаче весьма разнородного материала читается с неослабевающим интересом. На сквозную полуавтобиографическую-полупародийную фабулу нанизана огромная масса авторских отступлений, баек, интермедий, сцен, житейских историй – что и являет собой «ноу-хау» узнаваемого и имеющего своих почитателей «поповского» стиля и манеры письма. Игорь Клех.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.