Аксенов - [2]

Е.П.: У американского или европейского писателя судьба частная. А у русского — общественная. Это и там, и тут драма, но и драма разная. Вот, допустим, американский писатель, тот же Фолкнер какой-нибудь или какой-нибудь Хемингуэй, пьяница — это его частная драма. А если русский писатель пьяница — это общественная трагедия. Потому что он не отдельно от народа пьет, как американец, пока другие, порядочные американцы, работают и страну обустраивают, нет, русский — он со всем народом пьет… И у Аксенова судьба была общественная, потому что его ничто не миновало — ни репрессии, ни советская удача. Он прожил судьбу общества. Он — всё в себя вобравший русский советский человек. Начиная даже с того, что он только наполовину русский, а наполовину еврей — это, понимаешь, очень по-русски… Если бы Василий Павлович слушал сейчас наш разговор…

А.К.: Не понравилось бы ему. Ему решительно не понравился бы наш разговор.

Е.П.: Ой-ой-ой! Может, нам тогда начать подлизываться с этого света на тот свет?

А.К.: Ему решительно не понравился бы наш разговор, потому что он никогда не открывался так…

Е.П.: Это правильно. Но теперь-то действуют другие законы. Мы здесь, он — там, и те законы, которые он сам вырабатывал для мира сего, они теперь, думаю, не действуют. Может, то, что не нравилось ему тогда, сейчас бы понравилось.

А.К.: Может быть. Это вот хорошее соображение насчет того, что раз он сейчас не здесь, то и все стало другим. Но я повторю: при жизни ему не свойственно было вот так душевно раздеваться, как мы пытаемся его раздеть.

Е.П.: Но мы же гадости говорить не будем! Ни в коем случае.

А.К.: Нет уж, Женечка, раз мы решили этим заниматься, то что в голову приходит, то и говорим. Ничего дурного мы про Васю все равно не скажем, потому что мы его любим. А сдерживать себя и цензуру вводить я не хочу.

Е.П.: Никто нас и не заставит. Мы — друзья, что хотим, то о друге и говорим, а чего не хотим — того и не скажем.

А.К.: Значит — про писательскую судьбу вообще через судьбу Василия Павловича Аксенова. Так?

Е.П.: Так.

Приложение

Василий Аксенов родился 20 августа 1932 года в Казани, в семье партийных работников, Евгении Семеновны Гинзбург и Павла Васильевича Аксенова. Был третьим, младшим ребенком в семье (и единственным общим ребенком родителей). Отец был председателем Казанского горсовета и членом бюро Татарского обкома партии. Мать работала преподавателем в Казанском педагогическом институте, затем — заведующей отделом культуры газеты «Красная Татария». Впоследствии, пройдя сталинские лагеря, во времена разоблачения культа личности Евгения Гинзбург написала книгу воспоминаний «Крутой маршрут» — одну из первых мемуарных книг об эпохе сталинских репрессий и лагерей, рассказ о восемнадцати годах, проведенных в тюрьме, лагере и ссылке.

В 1937 году, когда В. Аксенову не было еще и пяти лет, родители (сначала мать, а затем вскоре и отец) были арестованы и осуждены на десять лет тюрьмы и лагерей. Старших детей — сестру Майю (дочь П. В. Аксенова) и Алешу (сына Е. С. Гинзбург от первого брака) — забрали к себе родственники. Вася был принудительно отправлен в детский дом для детей заключенных (его бабушкам не разрешили оставить ребенка у себя). В 1938 году дяде В. Аксенова (брату П. Аксенова) удалось разыскать маленького Васю в детдоме в Костроме и взять его к себе. Вася жил в доме у Моти Аксеновой (его родственницы по отцу) до 1948 года, пока его мать, выйдя в 1947 году из лагеря и поселившись в ссылке в Магадане, не добилась разрешения на приезд Васи к ней на Колыму. Встречу с Васей Евгения Гинзбург описала в «Крутом маршруте».

Спустя много лет, в 1975 году, Василий Аксенов вспомнил свою магаданскую юность в автобиографическом романе «Ожог».

В 1956 году Аксенов окончил 1-й Ленинградский медицинский институт и получил распределение в Балтийское морское пароходство, где должен был работать врачом на судах дальнего плавания. Несмотря на то что его родители уже были реабилитированы, визу моряка ему не дали. В дальнейшем Аксенов работал карантинным врачом на Крайнем Севере, в Карелии, в Ленинградском морском торговом порту и в туберкулезной больнице в Москве (по другим данным, был консультантом в Московском научно-исследовательском институте туберкулеза).

С 1960 года Василий Аксенов — профессиональный литератор. Повесть «Коллеги» (написана в 1959 году; одноименная пьеса совместно с Ю. Стабовым — в 1961-м; одноименный фильм — в 1962-м), роман «Звездный билет» (1961) (по нему снят фильм «Мой младший брат», 1962), повести «Апельсины из Марокко» (1962), «Пора, мой друг, пора» (1963), сборники «Катапульта» (1964), «На полпути к Луне» (1966), пьеса «Всегда в продаже» (постановка театра «Современник», 1965); в 1968 году опубликована сатирико-фантастическая повесть «Затоваренная бочкотара», в 1970–1972 годах — приключенческая дилогия для детей «Мой дедушка — памятник» (1972) и «Сундучок, в котором что-то стучит» (1976). Экспериментальный роман «Поиски жанра» был написан в 1972 году. Также в 1972 году — совместно с О. Горчаковым и Г. Поженяном — Аксенов написал роман-пародию на шпионский боевик «Джин Грин — неприкасаемый» под псевдонимом Гривадий Горпожакс (комбинация имен и фамилий реальных авторов). В 1976 году перевел с английского роман Э. Л. Доктороу «Рэгтайм».

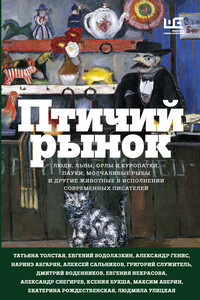

“Птичий рынок” – новый сборник рассказов известных писателей, продолжающий традиции бестселлеров “Москва: место встречи” и “В Питере жить”: тридцать семь авторов под одной обложкой. Герои книги – животные домашние: кот Евгения Водолазкина, Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова, осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова; и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова, путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла интервью Ксения Букша… Составители сборника – издатель Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова.

Антиутопия «Невозвращенец» сразу после публикации в журнале «Искусство кино» стала едва ли не главным бестселлером года. Темная, истерзанная гражданской войной, голодная и лишенная всяких политических перспектив Москва предполагаемого будущего 1993 года... Главный герой, пытающийся выпутаться из липкой паутины кагэбэшной вербовки... Небольшая повесть как бы фокусирует все страхи и недобрые предчувствия смутного времени конца XX века.

Герой романа Александра Кабакова — зрелый человек, заново переживающий всю свою жизнь: от сталинского детства в маленьком городке и оттепельной (стиляжьей) юности в Москве до наших дней, где сладость свободы тесно переплелась с разочарованием, ложью, порушенной дружбой и горечью измен…Роман удостоен премии «Большая книга».

Новое произведение известного писателя Евгения Попова – роман-коллаж, парадоксально сочетающий сатиру с элегией, конструктивные принципы плутовского романа с приемами «нового журнализма», отечественную сказовую традицию с посмодернистской иронией. Благодаря прихотливому построению и острой подаче весьма разнородного материала читается с неослабевающим интересом. На сквозную полуавтобиографическую-полупародийную фабулу нанизана огромная масса авторских отступлений, баек, интермедий, сцен, житейских историй – что и являет собой «ноу-хау» узнаваемого и имеющего своих почитателей «поповского» стиля и манеры письма. Игорь Клех.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.