Адамов мост - [13]

Стоит, смотрит чуть поверх твоей головы и чуть в сторону от меня.

Где-то меж. Ровно так, чтоб ему поместиться, взгляду, меж тобой и мной, не задев.

Идет за нами чуть позади. Море гремит, ветер в лицо, с песком, белым. Лодки полузанесенные, сети, человек под лодкой сидит, шьет.

Чайка, одна, стоит над ним в небе, машет, глотает ветер. Пустырь.

Впереди деревня, кустарниковая, хижины стелются. На пустыре дом.

Даже не дом – замок. Огрызок замка. Интроверт каменный, викторианский, врыт в землю, ставни, трещины, плющ вьется. Кто в нем живет – песок? ветер? Ни ограды, ни входа, ни тропы к нему. Стоит, глядит в щель меж ставен: ребра грязи накатывают на берег. Пальма, одна перед ним, мочалит ее на ветру. Чувство такое, будто съемки мира окончены, декорации увезли. Все, что осталось, – дом заколоченный, вода, берег, хижины там, вдали, мы, девочка, летающий мусорок… За этим уже не придут. Обходим с подветренной стороны. На земле, в тени дома, лежит старик, спит, заложив руки за голову.

Рядом лежит телефон, черный, середины прошлого века. Шнур тянется в дверной проем. Правительственная резиденция. Три многокомнатных номера с антикварной рассохшейся мебелью. Сумрак, скрипучие лестницы, высокие потолки. Уговариваем сдать на сутки, на больше он не решается, указывая на телефон. Звонят редко, последний раз еще прошлой осенью, но кто знает. Открыли ставни. Хина сидит на песке, под пальмой, смотрит на нас в окне. – Там, – говорю, – во второй комнате диванчик кожаный. Позвать? Пусть бы поспала хоть раз по-человечески. И вода горячая. – Хина, – кричу, машу рукой ей.

Поднимается, смотрит, идет – в обратную сторону, к океану. Да, странно. А ладонь у нее, как песок, без линий. Что-то чертит там, у воды… Да, как те, в городке астрологов… Как это называлось?

Ранголи? Мандалы, которые они рисуют у порогов своих хижин. Каждое утро новые. Только женщины их рисуют. Девочки и старухи. Согнутые до земли, стоят на прямых ногах, пишут эти узоры, всей улицей, пока не взойдет солнце. Белые чертежи миров, чуть тронутых краской. А к полудню уже и следа их нет – под колесами и подошвами. Надо прикрыть ставни, песка нанесло в комнату. А в первый день, помнишь, проснулись, идем по этим мирам, как по снежным узорам-улицам.

Смотри, танцует теперь, кружится в мандале.

Стоит у окна, не слышит, худенькая спина, как у мальчика, да еще бинокль, на Хину смотрит, песок, ветер. Воображение, оно всегда торопится. Потому что самолюбивы. Это как в “Английском пациенте” она говорит сикху, лежа с ним: “Если я однажды не приду вечером, ты станешь меня искать?” Он молчит, еще не успел ответить. А она уже дальше: “А с другой стороны, я думаю, он весь день ищет и хочет, чтобы ночью нашли его”. Да, но это та же торопливость, с которой сикх читает пациенту Киплинга. “Не так, – говорит пациент, – надо читать, а с той скоростью, с какой написано”. Эта самоуверенная торопливость. Вот где человек убывает. Нет сомнения. Все меньше его в людях. Того, на чем человек держится. Сомневаться и… пробовать, делать шаг, не зная куда, как и не вполне зачем. А эти, с тайными знаниями, в них же ни йоты сомнения. Ничего, кроме этого “я знаю”.

Значит, меньше, чем совсем ничего. Знающий великодушен. Помогать, если знаешь. Самодостаточность, это трудно. Думать туда трудно. Да, человек один рождается и умирает один. Это ясно. Было ясно. Теперь не думаю так. А как? Думать надо, трудно. А когда я рассказывала своим о свами, о беседах с ним, говорят: ну, скажи, вспомни что-нибудь самое необычное, чтбo он там может знать из того, что мы не знаем. И растерялась, перебирать стала в памяти – то, это. Дура.

Стыдно. Про цветок говорю, мямлю, про то, как змея ужалила женщину, роженицу, в лицо, а муж ее в больницу повез, а друг его, факир, знахарь, цветок ему дал, для связи, чтоб этот говорил в цветок, а тот – за горами – слушал… Не слышат, смеются. Какой же, говорят, он Мастер, если ему цветок нужен? “Мы знаем”. Да, и цветок, и тоненькая спичка, и ласточка, и красные башмачки. А без этой малости, слабости детской, без удивленья, без чуда – и чуда нет. Оно и держится на этой нелепой нитке, спичке… А больше – ничего очевидного. Вообще ничего очевидного нет на свете. А если есть – не верь мне, значит, я убываю, и нет меня. Это как Кай, когда воинство тьмы шло на него, и он хотел Отче наш прочесть, но забыл слова и начал читать таблицу умножения, и это ему помогло. Нитка, цветок, шестью девять. А в “Бесах” Тихон, старец, пьет чай и бросает куски сахара горемыкам, стоят перед ним днями, ждут. Одному целый бросит, другому – полкуска. И хитро так зыркает, дуя в чашку. А той тетке – две, говорит, головы дай, нет, три, пять, восемь!.. Недобро так говорит. И та берет эти головы, несет, покачиваясь, в три погибели.

За что, бормочет. И дьяк покачивает головой: этим бы сахаром монастырь кормить. А Тихон в спину ей: а чтоб сладко было! – Что-то не в духе ты. Полежишь? Я схожу принесу поесть что-нибудь. Что б ты хотела? – Да. Сходи. Что-нибудь.

У него лицо из тех, которые ты так любишь. От которых эта слабость в сердце. И не выразить, не назвать. Знаешь, дни такие бывают, не то чтоб погожие, чуть в дымке, тихие, тополиные, они как бы здесь и не здесь уже, застенчивая бесконечность… всего. Когда мир невесом, как во сне, и свет пуховый. Когда время, зажмурясь, вобрало свои коготки. И ты не теплее солнца и не холодней земли. И есть только дальние дали, перетекающие друг в друга, одна из которых – ты.

Конец 1975 года. Ленинград.Студент Георгий, единственный сын четы Краснопольских, 15 декабря не вернулся домой. Одновременно с ним исчез и профессор математической физики, у которого работал Георгий.Поисками профессора занимаются сотрудники комитета государственной безопасности.Супругам Краснопольским становится известно, что исчезновение сына может быть связано с событиями 14 декабря, когда диссиденты предприняли попытку неофициально отметить стопятидесятилетие восстания декабристов и были задержаны милицией.

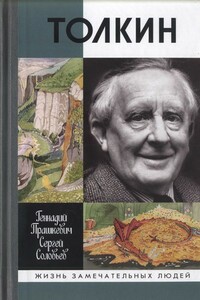

Уже много десятилетий в самых разных странах люди всех возрастов не только с наслаждением читают произведения Джона Р. Р. Толкина, но и собираются на лесных полянах, чтобы в свое удовольствие постучать мечами, опять и опять разыгрывая великую победу Добра над Злом. И все это придумал и создал почтенный оксфордский профессор, педант и домосед, благочестивый католик. Он пришел к нам из викторианской Англии, когда никто и не слыхивал ни о каком Средиземье, а ушел в конце XX века, оставив нам в наследство это самое Средиземье густо заселенным эльфами и гномами, гоблинами и троллями, хоббитами и орками, слонами-олифантами и гордыми орлами; маг и волшебник Гэндальф стал нашим другом, как и благородный Арагорн, как и прекрасная королева эльфов Галадриэль, как, наконец, неутомимые и бесстрашные хоббиты Бильбо и Фродо.

Сергей Соловьев - поэт, художник, автор книг: "Пир", "Междуречье", "Книга", "Дитя", "Я, он, тот" и др."Amort" - книга о фантомном чувстве любви, и шире -жизни. Герои ее - русский художник и австрийская аристократка. Место действия- Индия (Прана), затем- Европа (Amort). Время - наши дни.Творческую манеру автора относят к т. н. интенсивной прозе медленного чтения. Резонирующие пространства этого письма отсылают к Набокову, Джойсу, Л.Даррелу, прозе Мандельштама, Сосноры.В заключение книги - две новеллы, перепрятывающие эхо романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перед вами – результат археологических раскопок, только раскопок не в земле, а в Интернете. Культурный слой Интернета не менее богат, чем культурный слой под живыми и давно разоренными городами. Раскопать, не повредив, то, что произошло здесь несколько лет назад, никак не менее, а может быть, и более трудно, чем то, что произошло в древнем Вавилоне или Риме. Изменения наступают гораздо быстрее, и, как правило, отражаются на более старых слоях – никто не собирается оставлять старую информацию в покое. Одна эпоха сменяет другую, дав полчаса на смену декораций.

Роман, но без ядра, вокруг которого он обычно закручивается. Человек, но не тот, которым обжита отечественная литература. Индия, но не та, которую мы ожидаем. Любовь и обжигающая близость, но через них – стремление к иному. Сложная интеллектуальная оптика при безоглядной, как в детстве, открытости. Рай метафор, симфоническое письмо с неуловимой сменой регистров. Джунгли, тигры, слоны, экстремальный опыт, буддийские пещеры, жизнь с отшельниками, сад санскрита, трансовые мистерии, встреча с королем лесных племен, суфийское кружение речи между Западом и Востоком, но сквозь эту романтическую экзотику – путь к истоку, мерцающему родству с миром.

В сборник произведений современного румынского писателя Иоана Григореску (р. 1930) вошли рассказы об антифашистском движении Сопротивления в Румынии и о сегодняшних трудовых буднях.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.