Абсент - [10]

Что же касается более темной стороны Смайзерса и его порочной репутации, которая вынуждала многих, например — Йейтса, избегать его, самое его дело зиждилось на нелегальном, тайном мире викторианской порнографии — гигантской подпольной индустрии, в которой можно было найти почти все, от порнографических дагерротипов до книг, обтянутых человеческой кожей (такие книги Смайзерс иногда включал в свои антикварные каталоги, хотя у нас нет сведений о том, что он сам выпускал их). На пике своей карьеры Смайзерс держал магазины в Королевском Пассаже (№ 4 и 5), со стороны Олд-Бонд Стрит, там он продавал «континентальную литературу» и то, что у книготорговцев называлось «curiosa» и «facetiae» [16]. Уайльд писал, что Смайзерс издает очень маленькие тиражи, поскольку «привык выпускать книги, ограниченные тремя экземплярами, — для автора, для себя самого и для полиции».

Уайльду, видимо, нравился Смайзерс, он считал его «восхитительным собеседником и хорошим товарищем». Он так описал его Реджи Тернеру: «Лицо его гладко выбрито, как и подобает священнику, служащему у алтаря, где Бог — это литература, оно худощаво и бледно — не от поэзии, но от поэтов, которые, по его словам, разрушили его жизнь, требуя, чтобы он печатал их сочинения. Он любит первые издания, особенно — женщин; маленькие девочки — его страсть. Он — самый образованный эротоман в Европе». Так ли все было зловеще, как кажется современным ушам? Мы просто не знаем. Во всяком случае, Уайльда это, видимо, не шокировало. В довольно загадочном письме 1898 года к Робби Россу он пишет, что Смайзерс зашел к нему в Париже. «Он был прелестен и порочен, водился с чудищами под музыку, но мы прекрасно провели время, и он был очень мил».

Вероятно, Смайзерс был одним из тех, для кого абсент был таинством и знаком касты. Он писал Уайльду из Лондона, словно член особого клуба:

Со времени последнего письма к вам, я пренебрегал абсентом, пил виски с водой, но ясно увидел, что не прав, и вернулся к абсенту.

В конце письма Смайзерс добавил: «Привет от Доусона, он в данный момент изливает свои чувства по поводу поэмы». Речь идет о «Балладе Редингской тюрьмы», которую в то время издавал Смайзерс.

В свое время Уайльд написал Смайзерсу из Франции, чтобы тот положил цветы на могилу Доусона от его имени. Кончил Смайзерс тоже плохо. Жил он трудно; Ротенстайн, среди прочих, думал, что поздние ночи с абсентом в его обществе погубили здоровье Доусона и Бердсли. Смайзерс не только разорился, — подтвердив старую викторианскую максиму, что если ты действительно любишь искусство, ты умрешь в бедности, — но и перешел от абсента к хлородину (смеси хлороформа, морфина, эфира и этанола). Должно быть, его вынудили боли, у него было какое-то заболевание желудка, обострявшееся, в свою очередь, от питья и недоедания. В конце концов, он умер от этой болезни и цирроза печени. Один из его бывших авторов Рэнджер Галл узнал его в притоне на Оксфорд-стрит и дал ему немного денег. Через полгода Смайзерс умер, «в ужаснейших обстоятельствах» и, если верить некрологу, напоминал «нечто из русского романа». В 1907 году его жену и сына пригласили в дом неподалеку от Парсонс-Грин, в Фулеме, в день, когда Смайзерсу должно было исполниться сорок шесть лет. Из дома к тому времени вынесли абсолютно все; одно это, должно быть, поразило тех, кто привык к набитым вещами комнатам времен Виктории и Эдуарда. Кроме двух-трех плетеных корзин и пятидесяти пустых бутылок из-под хлородина, в доме не было ничего — кроме мертвого тела. Оно тоже было совершенно голым; пропал даже дьявольский монокль.

Глава 3. Жизнь и смерть Эрнеста Доусона

Несомненным представителем «трагического поколения» декадентов был Эрнест Доусон; стихи его очень полно и точно выражают дух девяностых. Его меланхолия и образ жизни, основанный на саморазрушительном пристрастии к абсенту, чрезмерно мифологизированы и романтизированы, что началось уже со статьи, опубликованной в журнале «Савой» в 1896 году. Артур Саймоне видел «что-то занятное в контрасте изысканно утонченных манер и несколько неопрятного вида»… «Если вокруг царил порядок, ему было не по себе, или, если хотите, он не был самим собой». И впрямь он испытывал «странную любовь к отвратительному, столь модную у нынешних декадентов, но в нем — совершенно искреннюю». Один из друзей как-то сказал Доусону, что после его смерти при вскрытии у него на сердце обнаружат надпись «Искусство для искусства», а его биограф, Джэд Адамс, писал, что «его преданность искусству была просто религиозной, и он принес ей в жертву свою жизнь».

Его меланхолический взгляд на мир связан с тоской по недостижимому идеалу и ощущением, что гибель неизбежна, а может — она уже свершилась. Основные темы его стихов — эротическое влечение, неразделенная или утраченная любовь, разлука в смерти. Под влиянием французских символистов и древнеримской литературы он писал и безжалостные стихи, но они не бывали вымученными, ему присуща какая-то музыкальная легкость. Критик того времени отмечал у него «почти болезненную грацию и утонченность, которую может передать лишь слово „gracile“, придуманное Россетти, и декадентское уныние». Некоторые его фразы почти по-библейски просты и звучны; позднее они стали названиями фильмов и романов: «Унесенные ветром», «Чужак в чужой стране» (фильм американского режиссера Эдварда Блейка с Джеком Леммоном и Ли Ремик в главных ролях, 1962. — Примеч. пер.), «Дни вина и роз» (роман Роберта Хайнлайна, 1961. — Примеч. пер.). Если последняя фраза кажется нам радостной, вспомним контекст — «как коротки вы, дни вина и роз».

В настоящей монографии представлен ряд очерков, связанных общей идеей культурной диффузии ранних форм земледелия и животноводства, социальной организации и идеологии. Книга основана на обширных этнографических, археологических, фольклорных и лингвистических материалах. Используются также данные молекулярной генетики и палеоантропологии. Теоретическая позиция автора и способы его рассуждений весьма оригинальны, а изложение отличается живостью, прямотой и доходчивостью. Книга будет интересна как специалистам – антропологам, этнологам, историкам, фольклористам и лингвистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся древнейшим прошлым человечества и культурой бесписьменных, безгосударственных обществ.

Книга посвящена особому периоду в жизни русского театра (1880–1890-е), названному золотым веком императорских театров. Именно в это время их директором был назначен И. А. Всеволожской, ставший инициатором грандиозных преобразований. В издании впервые публикуются воспоминания В. П. Погожева, помощника Всеволожского в должности управляющего театральной конторой в Петербурге. Погожев описывает театральную жизнь с разных сторон, но особое внимание в воспоминаниях уделено многим значимым персонажам конца XIX века. Начав с министра двора графа Воронцова-Дашкова и перебрав все персонажи, расположившиеся на иерархической лестнице русского императорского театра, Погожев рисует картину сложных взаимоотношений власти и искусства, остро напоминающую о сегодняшнем дне.

«Медный всадник», «Витязь на распутье», «Птица-тройка» — эти образы занимают центральное место в русской национальной мифологии. Монография Бэллы Шапиро показывает, как в отечественной культуре формировался и функционировал образ всадника. Первоначально святые защитники отечества изображались пешими; переход к конным изображениям хронологически совпадает со временем, когда на Руси складывается всадническая культура. Она породила обширную иконографию: святые воины-покровители сменили одеяния и крест мучеников на доспехи, оружие и коня.

Это книга о чешской истории (особенно недавней), о чешских мифах и легендах, о темных страницах прошлого страны, о чешских комплексах и событиях, о которых сегодня говорят там довольно неохотно. А кроме того, это книга замечательного человека, обладающего огромным знанием, написана с с типично чешским чувством юмора. Одновременно можно ездить по Чехии, держа ее на коленях, потому что книга соответствует почти всем требования типичного гида. Многие факты для нашего читателя (русскоязычного), думаю малоизвестны и весьма интересны.

Книга Евгения Мороза посвящена исследованию секса и эротики в повседневной жизни людей Древней Руси. Автор рассматривает обширный и разнообразный материал: епитимийники, берестяные грамоты, граффити, фольклорные и литературные тексты, записки иностранцев о России. Предложена новая интерпретация ряда фольклорных и литературных произведений.

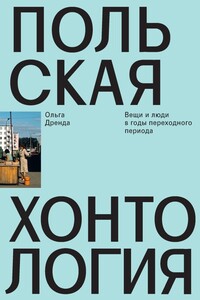

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.