7½ или фильмы Андрея Тарковского - [42]

Долгие годы критика зрелищных искусств была "кулуарной" по преимуществу, лишь спорадически попадая на страницы печати,- это надо иметь в виду будущему историку.)

И за пределами студии "дифференциация зрителя", обычно сопутствующая лентам Тарковского, никогда еще не была столь полярна. Я очень хорошо помню первый просмотр "Зеркала" в Доме кино, потому что мною - в буквальном смысле этого слова - вышибли стеклянную дверь: не было кинематографиста, который не хотел бы увидеть фильм. Сам Тарковский говорит, что не было в его жизни фильма, который его коллеги-режиссеры приняли бы так по-разному: с возмущением и восхищением.

Может быть, сама откровенность, обнаженность личной исповеди, которая не в традициях отечественного кино, тому виной. Ведь недаром же ушел, познакомившись со сценарием, постоянный оператор Тарковского Вадим Юсов!

Мнение публики раскололось так же резко, но любопытство к фильму было не меньше, чем в Доме кино.

Отношение коллег Тарковский переживал настолько болезненно, что чуть было не решил вообще бросить кино. Но - странное дело - никогда еще этот режиссер, признанный "элитарным", не получал такого количества личных писем от зрителей. Письма эти разные - раздраженные, восторженные, критические,- может быть, впервые в жизни дали ему то реальное ощущение человеческого отклика, по которому этот замкнутый, себе довлеющий художник втайне всегда тосковал. С этим фильмом он нашел "своего" зрителя.

А. Тарковский - о фильме "Зеркало"

1. "Зеркало" монтировалось с огромным трудом: существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю не об изменении отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла.

Я еще долго не мог поверить, что чудо совершилось...".

2. "В "Зеркале" всего около двухсот кадров. Это очень немного, учитывая, что в картине такого же метража их содержится обычно около пятисот. В "Зеркале" малое количество кадров определяется их длиной...".

3. "Вот когда кино уйдет из-под власти денег (в смысле производственных затрат), когда будет изобретен способ фиксировать реальность для автора художественного произведения (бумага и перо, холст и краска, мрамор и резец, икс и автор фильма), тогда посмотрим. Тогда кино станет первым искусством, а его муза - царицей всех других".

4. "Когда отец это увидел, он сказал матери: "Видишь, как он с нами расправился". Он сказал это с улыбкой, но, наверное, его что-то задело там. Они только не заметили, как я сам с собой расправился - только как я с ними расправился".

- ассистент режиссера на фильмах "Солярис", "Зеркало", "Сталкер".

- Маша, на каком фильме вы начали работать с Андреем Арсеньевичем?

- Ну, официально на "Солярисе", в качестве ассистента; на самом деле помогала еще на "Рублеве", но просто так, на общественных началах.

- Вот сейчас, к счастью, обнаружен самый первый вариант "Андрея Рублева" - какой из вариантов вы посчитали бы самым "авторским"?

-Ну, это трудно установить. Помню, перезаписывали "Рублева" ночью, колокол туда-сюда качался, все не выходили из тонстудии сутками - фактически Андрей Арсеньевич увидел сложенную картину в первый раз только на сдаче. Никулина (роль Патрикея) даже забыли в титры поставить. Наверное, какие-то поправки Андрею Арсеньевичу самому хотелось сделать. Начало эпизода "Уход из Троицкого монастыря" он, видимо, сам потом выкинул. Во втором варианте он тоже, может быть, сам что-то сократил, но наверняка были и такие вещи, которые он не хотел сокращать. В конце концов он и "Солярис" на 600м сократил во Франции для французского проката - это не значит, что он этого хотел, он и "Рублева" в 1973 году сокращал для американцев по тому списку, который они прислали. Может быть, так: Андрею Арсеньевичу были даны какие-то конкретные поправки, одну-две он выполнил, но большую часть не выполнил, из-за чего вся история с "Рублевым" дальше и продолжалась. Но если что-то он сокращал, не имеющее отношения к предписанному начальством, то, видимо, по своей инициативе. Если серьезно, то все это надо сравнивать...

- После "Рублева" начались простои, долгие промежутки между картинами. Но ведь он писал сценарии?

- Был сценарий "Светлый ветер"...

- Он же "Ариэль", с Горенштейном?..

- ...который он приносил, но каждый раз запускали что-то другое. Из-за философской концепции, наверное...

- Но это ведь экранизация А. Беляева.

- Ну, от Беляева там ничего не осталось. В любом случае, запустили "Зеркало", а "Светлый ветер" так и остался. Он его писал .на заказ, а когда написал, он ему понравился, решил делать сам. Даже уже роли распределил. Очень я любила этот сценарий, потому что, слава богу, ни одной женщины, а с актерами проблем нет, искать не надо. Главного героя, летающего человека, должен был играть Кайдановский, одного из пары ученых - Мишарин, другого - Ярвет, Солоницын - монаха-фанатика, хозяина трактира, по-моему,- Леонов, дальше не помню. На Кайдановского он глаз положил, грубо говоря, в "Певцах" еще: в "Солярисе" собирался его снять в эпизодике, который выпал, и вот, значит, эту роль для него готовил...

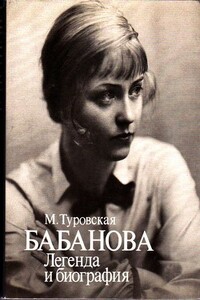

"Марию Ивановну Бабанову ещё при жизни называли великой актрисой, «зримым чудом театра», живым олицетворением высочайшего актерского мастерства. Об этом говорили и писали режиссёры, писатели, поэты, драматурги и театральные критики. «Есть в искусстве Бабановой нечто завораживающее и подчиняющее зрителя и слушателя: невозможно сопротивляться обаянию ее игры или чтения. Ей и сопереживаешь и ею же любуешься; с ней не хочется расставаться. Причина лежит не только в ее неповторимой индивидуальности, но и в особом мастерстве, наразрывно слившимся с ее удивительной личностью» — писал П.

Эта книга посвящена 30-м годам, десятилетию, которое смело можно назвать «проклятым», потому что оно ознаменовалось широким тоталитарным экспериментом, десятилетию, которое окрашивалось историками то в беспросветно красный цвет, то в непроглядно черный. Справедливо и то, и другое: индустриализация совершалась как усилиями «марша энтузиастов», так и рабским трудом бесчисленных зэков. М. Туровская включила в книгу ряд эссе, написанных в разное время и по разным поводам, поставив себе задачу вернуть эпохе хотя бы часть ее реальной многосложности, пестроты и случайности.

"Тихо и мирно протекала послевоенная жизнь в далеком от столичных и промышленных центров провинциальном городке. Бийску в 1953-м исполнилось 244 года и будущее его, казалось, предопределено второстепенной ролью подобных ему сибирских поселений. Но именно этот год, известный в истории как год смерти великого вождя, стал для города переломным в его судьбе. 13 июня 1953 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о создании в системе министерства строительства металлургических и химических предприятий строительно-монтажного треста № 122 и возложили на него строительство предприятий военно-промышленного комплекса.

Автобиографическое издание «С гитарой по жизни» повествует об одном из тех, кого сейчас называют «детьми войны». Им пришлось жить как раз в то время, о котором кто-то сказал: «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Людям этого поколения судьба послала и отечественную войну, и «окончательно построенный социализм», а затем его крушение вместе со страной, которая вела к «светлому будущему». Несмотря на все испытания, автор сохранил любовь к музыке и свое страстное увлечение классической гитарой.

Мемуары Владимира Федоровича Романова представляют собой счастливый пример воспоминаний деятеля из «второго эшелона» государственной элиты Российской империи рубежа XIX–XX вв. Воздерживаясь от пафоса и полемичности, свойственных воспоминаниям крупных государственных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, П. Н. Милюкова и др.), автор подробно, объективно и не без литературного таланта описывает события, современником и очевидцем которых он был на протяжении почти полувека, с 1874 по 1920 г., во время учебы в гимназии и университете в Киеве, службы в центральных учреждениях Министерства внутренних дел, ведомств путей сообщения и землеустройства в Петербурге, работы в Красном Кресте в Первую мировую войну, пребывания на Украине во время Гражданской войны до отъезда в эмиграцию.

Сборник воспоминаний детей с Поволжья, курсантов-рабочих и красноармейцев, переживших голод 1921–1922 годов.

В книге академика В. А. Казначеева, проработавшего четверть века бок о бок с М. С. Горбачёвым, анализируются причины и последствия разложения ряда руководителей нашей страны.