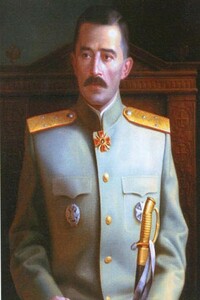

В последнее время появилось множество книг и статей, по-разному трактующих события 17 июля 1918 г., происшедшие в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге. Основным же документом, относящимся к тем дням, остается книга судебного следователя по особо важным делам Омского окружного суда Н. А. Соколова “Убийство царской семьи” (1925 г.). Ее дополняют воспоминания генерала М. К. Дитерихса, изданные в 1922 г., и отрывки из книги воспитателя царской семьи П. Жильяра. Печатаются также различные документы.

1922 г.

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет,

и дом, разделившийся сам в себе, падет.

Лука, XX, 17

Но виноградари, увидевши его, рассуждали между

собою, говоря: это наследник; пойдем убьем его,

и наследство его будет наше.

Лука, XX, 14

Камень, который отвергли строители, тот самый

сделался главою угла.

Лука, XI, 17

Кошмарное лето пережило население Европейской России в 1918 году. Насилия, расстрелы, массовые зверские убийства, кровавый террор царили повсеместно и заливали кровью обширные районы территории царства “пятиконечной” звезды советской власти. Власть эта в своей жестокости и кровожадности, казалось, не имела предела, не делала никаких различий: ее насилиям и угнетениям подвергались все классы, все сословия, все возрасты и полы; расстреливались старцы, расстреливались юноши, насиловались женщины, раскраивались головы детей; истреблялись буржуи, истреблялись и разные нежелательные советской власти политические и общественные деятели, но истреблялись массами, семьями и самые обыкновенные обыватели, крестьяне и рабочие, представителями чьей власти выставляли себя большевистские главари.

Эти ужасы, эти потоки крови, залившие города, села и деревни нашей несчастной родины, совпали с тем временем, когда в Центральной России, в Москве, сильно колебалось положение руководителей центральной советской власти и совокупность внешних и внутренних обстоятельств предвещали Ленину и Бронштейну-Троцкому возможность наступления конца их экспериментам и царствованию в России.

На востоке надвигались к Волге и Уралу Сибирские и Чехословацкие войска; с севера начинал угрожать англо-русский фронт; на юге поднялись оренбуржцы, уральцы, кубанцы, терцы и донцы и собирались добровольцы генералов Алексеева и Корнилова. Разочарованное в результатах Брестского договора германское военное командование снова перешло к военным действиям, и, победоносные в то время в Европе, германские войска возобновили наступление с севера-запада, а на Украине утвердили силою своих штыков гетманскую власть генерала Скоропадского.

Внутреннее состояние страны было не менее угрожающим: национализация, насильственные реквизиции, контрибуции и просто беззастенчивый и бесцеремонный грабеж хлеба, скота, продовольствия, товаров, ценностей и имущества советским управлением и организациями возбудили общий ропот и недовольство народных масс. Поднялись хотя и частичные, но многочисленные восстания “зеленых банд”, появились повстанческие движения инородцев, бродили повсюду шайки отчаянных и лихих партизан, нарушая транспорт, подвоз к центрам награбленного в деревнях продовольствия и выработанного на заводах топлива и тем обостряя положение и настроение населения в самих столицах. Общее возмущение нарастало, и работавшие в подпольях противные политические Партии всех платформ и направлений получили возможность готовиться к серьезным шагам в своей идейной борьбе против узурпаторов власти и насильников народа.

С другой стороны, немецкая политика, как внешняя, так и внутренняя, подпавшая под влияние легкомысленных генералов, опиравшихся на армию, идя слепо на поводу шовинистского класса, начинала душить своих ставленников в Москве, Ленина и Бронштейна, требуя выполнения экономических условий договора, заключенного с ними Людендорфом и Гофманом и щедро оплаченного золотом императорского Германского банка. Казалось, в Москве наступал тот момент, когда немецкое военное командование устами Мирбаха собиралось сказать главарям своей политической армии, привезенным в Смольный институт из Швейцарии в запломбированном вагоне: “Довольно! вы исполнили то, за что вам было заплачено: вы посеяли, а пожнем мы теперь уже сами”. И так как “привезенные главари” вовсе не разделяли взглядов немецкого командования на самих себя, то к внутренней борьбе с народными восстаниями, к борьбе со своими внутренними и внешними политическими противниками грозила присоединиться еще и внутренняя война с немцами, все еще считавшими себя хозяевами положения и свободными распорядителями судьбою купленных рабов.

На общий взгляд, положение заправил всяких “Циков”, “Комов”, “Чеков” и прочих многочисленных условных организаций царства пятиконечной звезды близко было к безнадежному. В их тайных совещаниях Ленин высказывался довольно определенно: “Пора уходить”. С ним были солидарны и его последователи из российских. В них еще не изжилась неудача июльского выступления 1917 года, с той разницей, что тогда они не успели достигнуть власти и для известной части народной массы сохранили ореол своих ложных лозунгов, а теперь все население в достаточной степени ощутило на себе сущность их власти, и они понимали, что, конечно, им не удалось так легко выйти из положения, как вышли они тогда. Поэтому в своей верховной деятельности Ленин готов был идти на всевозможные уступки требованиям момента, на смягчение общего режима, на сотрудничество с буржуями - специалистами, на эволюционирование коммунистических принципов, - словом, на все то, что могло привести или к более благоприятному разрешению вопроса личного спасения, или на все то, от чего впоследствии можно было бы легко отказаться, объяснив ловким политическим маневром.