Стреляющие ветки

Вступительная статья

Я — березовая ветка, выросшая из старого винтовочного приклада.

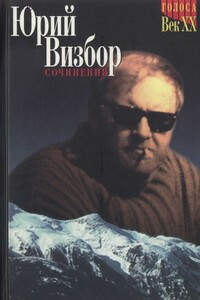

Юрий Визбор

Визбор-прозаик в свое время не вошел в литературный процесс. А данные были. За вычетом двух-трех ученических рассказов начала 60-х годов (лучше все-таки сказать: студенческих) — тексты его весьма крепки и вполне в духе времени. «Ночь на плато» — вообще классика жанра. Не говоря уже о том, что эта прозаическая параллель к знаменитой песне «На плато Расвчумчорр» позволяет рассмотреть другую половину творческой лаборатории (если творческой лабораторией можно назвать общежитие с нарами, под двухметровым слоем снега, в краю, куда по определению не приходит весна).

Песни, которые, казалось бы, помогли Визбору войти в центр внимания слушающей (и читающей) публики, на самом деле ему как прозаику даже помешали. Амплуа барда сразу и прочно пристало к нему, и поэтому все другие стороны его таланта (а был он одарен щедро и раскидисто — как актер, живописец, журналист), его повести и рассказы на этом фоне воспринимались как излишки роскоши или, хуже того, как любительские дополнения к основному делу.

А между тем по крутой экзотичности материала, по плотности ткани, наконец, по манере письма, ориентированной на такие авторитеты 50–60-х годов, как Ремарк и Хемингуэй, Визбор-прозаик мог бы вписаться в контуры тогдашней молодой литературы. Если бы вошел в ее круг.

Но — не вошел. Кружился где-то на подступах к магистрали, в тонких журналах вроде «Смены» и «Музыкальной жизни» да в сборниках издательства «Физкультура и спорт». Появилась тогда у Визбора и книжечка — затерялась на мурманских просторах. В сферу внимания толстых столичных литературных журналов Визбор не попал. Хотя были у него к тому все данные.

Данные были, а шансов не было.

С ортодоксальными партофилами журнала «Октябрь» Визбор не имел никаких даже гипотетических точек сближения — эта реальность в его мире просто не существовала. Но далек он был и от народопоклонства главных оппонентов режима — новомировцев. По фактуре, по молодой резкости письма он должен был бы подойти тогдашней «Юности», но и тут оказался какой-то внутренний барьер: шебутная веселость тинэйджеров катаевского разлива (Катаев называл их мовистами) неуловимо пахла отпадом, а Визбор все-таки к этой жизни припадал. Однако и в молодежных журналах, противостоявших «Юности», он не был своим — пара публикаций в «Молодой гвардии» ничего не решала, «Кругозор» же, в котором крутился автор, написавший «Ноль эмоций», был как журнал приписан к маршрутам, далеким от большой прозы.

Так Визбор-прозаик выпал из процесса, остался где-то на поющих окраинах его, и вот теперь, 14 лет спустя после его смерти, томик прозы, написанный им три эпохи назад, мы пытаемся водвинуть в историю наших душ, как камень в готовую стену.

И происходит чудо. Проза Визбора, пропустившая свой час, романтическим ветром просквозившая мимо тогдашней литературной реальности, казавшаяся тогда певуче-воздушной, наполняется тяжелым весом. Ее читаешь уже как свидетельство. И она — свидетельствует.

О чем?

О реальности того, что в момент свершения казалось невесомым, ирреальным, воображенным. Какие-то вымечтанные приключения книжного мальчика, мечтателя, шестидесятника, спустившегося с надмирных высот в крутую реальность. Музыкант попадает со своей скрипочкой на промысловый траулер. Учительница, выпускница столичного вуза, заезжает в глушь, в удмуртскую школу, — однокашники отправляются к ней в реальность, как в турпоход. И целина, и армия, и, в конце концов, вся альпинистская, арктическая, погранзаставская, фактурно полярная ткань визборовской прозы — это все тот же классический для шестидесятника ход: непрактичный дух ищет практического испытания. И применения. И смысла.

Иногда получается смесь производственного очерка и приключенческого рассказа. С выразительной звукописью: будто циркулярной пилой распиливают арфу. С ощущением странного кружения вокруг невидимой точки, в которой вроде бы ничего нет.

Зияют паузы в тексте, составленном из резко выписанных, технологически акцентированных деталей. Детали сочленены так, что между ними именно и светятся паузы, а в паузах сквозит — нечто или ничто: невыразимость, необъяснимость.

— Зачем тебе институт?

— За интерес…

— …А что ты за это будешь иметь?

— Ничего. Ровным счетом ничего. Одни моральные ценности…

Попробуй это ощутить!

— Маму в больницу увезли, а ты мне про вертолеты рассказываешь.

— Так вот поэтому я с тобой и хотел поговорить.

— Про вертолеты?

Герой говорит про вертолеты, потому что ощущение смысла жизни, бесконечной ее наполненности, которое он носит в себе и без которого гибнет, — неизречимо. Определения тавтологичны. Если он не скажет про вертолеты (про альпинистскую стенку, армейскую лямку), то он скажет, что самое дорогое — это жизнь (и тотчас замолчит, чтобы не повторять Николая Островского). Но кто же спорит с тем, что жизнь — самое дорогое? Или он скажет, что надо быть человеком. Ну, правильно. А дальше?

Дальнейшее — молчание…

Человек создан для великой цели, это изначальная аксиома, естественная данность, судьба, и надо только решить одну (неимоверно трудную и ответственную!) задачу: найти ту реальность, в которой эта судьба свершится.