© Т. Вирк, Я. Житник-Серафин, К. Я. Козак, М. Кос, М. Пездриц-Бартол, Н. Пилько, Д. Пониж, В. Сонькин, Н. Старикова, Т. Топоришич, Т. Чепелевская, Текст, 2014

© Институт славяноведения РА Н, 2014

© Издательство «Индрик», 2014

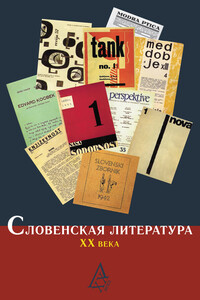

Настоящая книга освещает историю словенской литературы XX века, продолжая комплексное описание литературного процесса, начатое в предыдущем издании «Словенская литература (от истоков до рубежа XIX–XX веков)»[1], в создании которого принимали участие российские и словенские авторы – сотрудники Российской академии наук и Словенской академии наук и искусств. В авторский коллектив данного труда вошли также представители словенской университетской науки – ведущие литературоведы Люблянского и Приморского университетов. Написанные ими разделы внесли существенный вклад в создание целостной картины словенской литературы рассматриваемого периода. Российско-словенский состав авторов, с одной стороны, дал уникальную возможность взглянуть на литературную жизнь Словении и «изнутри», и «извне», с другой – не стану скрывать – существенно усложнил редакторскую работу. Благодаря самоотверженным переводческим и редакторским усилиям необходимое единообразие было достигнуто, и словенская литература XX столетия, значение которого для истории и культуры словенцев трудно переоценить, впервые в полном объеме представлена в России.

Разделение книги на две части объясняется теми изменениями, которые начали происходить в культуре, литературе и искусстве Словении в середине ХХ в. и были связаны со спецификой общественно-политической ситуации в СФРЮ. Труд открывает «Краткий очерк новейшей истории Словении» и завершают краткие заметки о литературе 2000-х гг. Основной массив текста композиционно распределен следующим образом: в первую часть, охватывающую период с 1918[2] по 1950 г., входят две главы, рассматривающие: первая – литературу межвоенного периода, вторая – литературу военного времени и первых лет строительства социализма; вторая часть включает три главы, посвященные, соответственно 1950–1960-м, 1970–1980-м и 1990-м гг. Каждая состоит из трех разделов: проза, поэзия, драматургия, расположенных в соответствии с местом конкретного типа творчества внутри периода. Разделы о поэзии включают много иллюстративного материала, что стало возможным благодаря публикациям новых переводов словенской поэзии на русском языке[3]. Если в поэтических цитатах не указано имя переводчика, значит подстрочно-смысловой перевод сделан автором главы, в словенских главах – переводчиком. В отдельной главе впервые в российской словенистике комплексно представлена литература словенской эмиграции. Издание включает также ряд приложений, содержащих сведения о важнейших компонентах инфраструктуры современной словенской беллетристики, таких как периодические издания и литературные премии, а также избранную библиографию со списком русских переводов словенских авторов, упомянутых в книге, именной указатель и краткие сведения об авторах.

Любая периодизация условна, такое вмешательство в непрерывный литературный процесс – лишь попытка как-то структурировать огромный материал. Представленное в книге деление, совпадающее с основными вехами в жизни словенского общества, позволяет объяснить многие важные особенности развития литературы, но имеет и свою слабую сторону – характеристика творчества отдельных писателей при такой композиции разрывается на части.

На протяжении длительного времени словенская литература развивалась под знаком борьбы за национальную независимость, пройдя на этом пути через многие суровые испытания. Генетически заложенный оборонительный рефлекс в соединении с выработанным с годами «catch up»[4] синдромом дал в целом позитивные результаты – литературные достижения, с которыми словенцы вошли в новое тысячелетие, существенны, разнообразны и значительны, словенская литература прочно «вписалась» в европейский и мировой литературный контекст.

В ХХ в. Словения (как и вся Европа) испытала масштабные потрясения. Первая и Вторая мировые войны, драматическая эпопея борьбы с фашизмом и гражданская война, завершившийся крахом опыт строительства социализма – все это нашло отображение в потоке произведений разной идейной и эстетической направленности, ставших красноречивыми свидетельствами времени. Минувшее столетие почти на всем своем протяжении было временем столкновения идеологий, что поставило Словению перед выбором между фашизмом и коммунизмом, между коммунизмом и демократией. Литература оказалась в гуще этого противоборства, испытывая сильнейшее давление. Оно было различным на разных этапах, но присутствовало на протяжении всего столетия, нередко принимая насильственно-репрессивные формы, приводило к существенной идеологизации искусства. Период социалистического строительства отличался особенно настойчивым стремлением властей к контролю над литературой. Однако и в это время искусству удавалось сохранять известную автономность. Наиболее эффективными и интенсивными по наполнению этапами словенского литературного процесса ХХ в. можно считать межвоенное двадцатилетие с его «атмосферой свободного художественного поиска, идейных и философских споров и значительного художественного плюрализма»