Боевые корабли мира

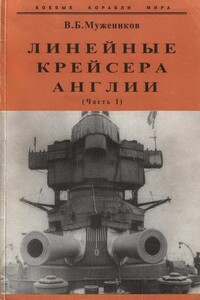

На 1-й стр. обложки: артиллерия главного калибра линейного крейсера “Австралия";

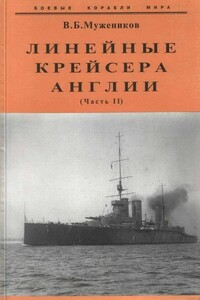

на 2-й стр: линейный крейсер “Индомитейбл". 1908 г.;

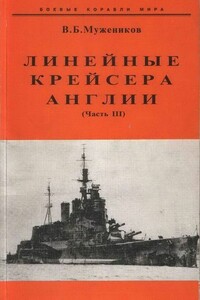

на 3-й стр: линейный крейсер “Нью Зиланд" покидает Кронштадт. 1914 г.;

на 4-й стр: линейный крейсер “Нью Зиланд". 1913 г.

'На 1-й стр. текста: линейный крейсер “Нью Зиланд”.

Автор выражает благодарность И. Буничу, С. Виноградову,

В. Скопцову и Н. Масловатому за предоставленные фотографии.

Научно-популярное издание

Тех. редактор В.В. Арбузов

Лит. редактор Е.В. Владимирова

Корректор В.П. Егоршина

Санкт-Петербург 1999 г .

Боевые корабли мира

Защита морских торговых путей всегда являлась жизненно важным вопросом для раскинувшейся по всему миру обширной Британской империи. В начале XX века до двух третей основных продуктов питания и почти все сырье для ее развитой промышленности были привозными и доставлялись в Метрополию морем. Поэтому крейсерам в британском военно-морском флоте уделялось особое внимание.

Начало линейным крейсерам первого поколения типа “Инвинсибл”, заложенным в 1906 г., было положено на 12 лет раньше, и уходит к бронепалубным крейсерам “Пауэрфул” и “Террибль”, которые можно считать их предшественниками. При нормальном водоизмещении 14345 т, они являлись такими же крупными кораблями, как эскадренные броненосцы типа “Маджестик". Наличие 48 котлов Бельвиля и двух паровых машин тройного расширения, развивающих мощность 25000 л.с., позволяло им достигать скорости 22 уз. – на 4 уз. больше, чем у “Маджестика”.

Их артиллерия главного калибра состояла их двух 234-мм орудий с длиной канала ствола 40 калибров и двенадцати, позднее шестнадцати, 152-мм орудий. Это было значительно слабее по сравнению с четырьмя 305-мм и двенадцатью 152-мм орудиями “Маджестика”, поскольку 234-мм орудия придавали снаряду значительно меньшую скорость, чем 305-мм орудия с .длиной канала ствола 35,4 калибра. К тому же их броневая защита оказалась довольно слабой.

Эти крейсера не имели бортовой брони, а плиты бронированной палубы и скосов, обычно изготавливаемые из 152-мм гарвеевской брони, фактически соответствовали 102-мм мягкой стали. Мелкие, глубиной всего 0,8 м, барбеты 234-мм орудий только с наружной стороны имели защиту из такой же 152-мм гарвеевской брони, а бронированная труба подачи боеприпасов имела толщину всего 63 мм, и то только до бронированной палубы, что было ничуть не лучше, чем 76-мм мягкая сталь.

Для сравнения, “Маджестик” имел 229-мм броневой пояс, толщину стенок барбетов 356- 178 мм. уходящую ниже броневой палубы, и 265мм -лобовую броню башни – все из гарвеевской брони. хотя последние представители эскадренных броненосцев этого типа имели бронепояс из никелевой стали.

К крейсерам таких же размерений и системы бронирования можно отнести броненосные крейсера, уже имеющие бортовую броню. Это крейсера типа “Дрейк” (4 единицы; вступили в строй в 1902-03 гг.; нормальное/полное водоизмещение 13920/15445 т; 2 234-мм/46,7 кал., 16 152-мм/44,9 кал.; 162,6 х 21,7 х 7,8 м, L/B=7,5; 30000 л.с., 23 уз.), типа “Дюк-оф-Эдинбург” (2 единицы; вступили в строй в 1906 г.; нормальное/полное водоизмещение 12595/14050 т;2 234-мм/46,7 кал., 10 152-мм/44,9 кал.; 154,1 х 22,4 х 7,8 м, L/B=6,88; 23500 л.с., 23 уз.), типа “Уорриор” (4 единицы; вступили в строй в 1903- 04 гг.; нормальное/полное водоизмещение 13240/ 14440 т; 6 234-мм/46,7 кал., 4 190-мм/50 кал.; 154,1 х 22,4 х 8,05 м, L/B=6,88; 23500 л.с., 23 уз.). Заметно изменение системы бронирования между крейсерами типа “Дрейк” и “Дюк-оф-Эдинбург” и в меньшей степени между последним и “Уорриор” при уменьшении высоты главной палубы с расположенными на ней 152-мм орудиями почти до самой ватерлинии.

В этот период наиболее современными крейсерами британского флота считались броненосные крейсера типа “Минотаур” (3 единицы; вступили в строй в 1908-09 гг.; нормальное/ полное водоизмещение 14595/16085 т; 4 234-мм/ 50 кал., 10 190-мм/50 ал.; 158,2 х 23 х 7,9 м, L/B=6,88; 27000 л.с., 23 уз., 1,68 л.с./т полного водоизмещения) и их предшественники типа “Уорриор” и “Дюк-оф-Эдинбург”. Однако они не были достаточно вооружены как для действия в составе линейного флота, так и для эффективной борьбы с современными им вражескими крейсерами. Они также не обладали достаточной скоростью, чтобы иметь возможность догнать большие немецкие трансатлантические лайнеры, которые в военное время Германия предполагала вооружить для использования в качестве вспомогательных крейсеров для борьбы с британским торговым судоходством.

С точки зрения мощности орудийного залпа “Минотаур” являлся лучшим. Он мог быть еще более мощным, если бы реализовали идею установки четырех 254-мм орудий вместо 234-мм за счет уменьшения количества 190-мм орудий промежуточного калибра. Это исключило бы проблему опасной переноски зарядов, находящихся в тонких стальных пеналах, расход которых во время боя составлял половину 190-мм зарядов.

С начала 80-х годов прошлого столетия британские броненосные крейсера увеличились в своих размерах и мощности вооружения настолько, что стали превосходить большинство броненосцев 2-го и 3-го класса. Для британского флота строили серии огромных дорогостоящих крейсеров.