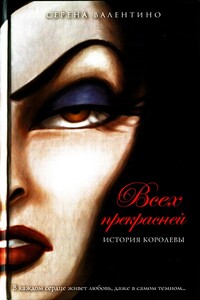

Давным-давно в одной далекой стране жил в великолепном замке юный принц. У принца было все, чего только могло пожелать его сердце, и все же он был испорченным, себялюбивым и злым.

Как-то раз холодной зимней ночью в замок пришла старая нищенка и попросила разрешения погреться в тепле, а в обмен предложила принцу кроваво-красную розу. Принцу не понравилась изможденная старуха, он с презрительной улыбкой поглядел на ее подарок и прогнал нищенку, но та предупредила его, что не стоит судить только по внешности, ведь истинная красота не снаружи, а внутри. Принц снова велел нищенке убираться прочь, и в тот же миг уродливая старуха превратилась в прекрасную волшебницу.

Принц хотел извиниться, но было уже слишком поздно: волшебница увидела, что в сердце юноши нет доброты. В качестве наказания волшебница превратила его в ужасное чудовище, а также заколдовала замок и всех его обитателей.

— До своего двадцать первого дня рождения ты должен стать таким же прекрасным внутри, каким ты был снаружи. Если не научишься любить других — и если никто не полюбит тебя, — то в тот миг, когда упадет последний лепесток, ты, твой замок и все его обитатели будете прокляты и преданы забвению навечно.

Стыдясь своего отвратительного вида, Чудовище спряталось в замке, и единственным окном во внешний мир ему служило волшебное зеркало.

Шли годы, он впал в отчаяние, потерял всякую надежду, и немудрено: разве может кто-то полюбить чудовище?

* * *

Отличная история.

Она часто служила развлечением для женщины, что лежала прикованная к жесткой холодной кровати в темной комнате, похожей на нору.

Женщина годами повторяла в уме эту сказку.

Иногда она вспоминала отдельные моменты по-разному, например, роза могла быть розовой, как рассвет над морем, хотя, конечно, это звучало не так эффектно, как «кроваво-красная».

И та часть в самом конце, где волшебницу подкарауливают у выхода из замка, бросают в черную карету и тайно похищают в ночи, тоже звучит не очень-то впечатляюще. Женщина никогда не вспоминала эту часть истории.

Любой другой на ее месте давно сошел бы с ума, любой другой давно сдался бы перед лицом бессрочного заточения в темнице, забыл бы самого себя.

Порой мысли женщины действительно становились безумными, снова и снова вращаясь в пустом чайнике, в который превратилась ее голова. Если бы она не проявляла осторожность, мысли давно стали бы слишком резвыми, неуправляемыми и попытались бы вырваться наружу через трещины в ее сознании.

Но так приходит безумие, а женщина пока не сошла с ума.

За десять лет она почти забыла, кто она такая, но не до конца…

Шаги в коридоре.

Женщина зажмурилась крепко-крепко, чтобы не впустить внешнее безумие, которое пыталось вторгнуться в ее личное черное безумие.

Голоса. Опять шаги. Шарканье метлы по бесконечному склизкому полу. Звяканье ключей.

— Не стоит, там никого нет.

— Так ведь дверь заперта. К чему запирать пустую комнату?

Следовало кричать, шуметь, разбить что-нибудь, только не дать этому диалогу повторяться — с небольшими вариациями — снова и снова, как происходило последние четыре тысячи дней.

— О-ох, эта дверь заперта. А ты слышишь что-нибудь в этой комнате?

— Эта дверь закрыта. Думаешь, она заперта?

— Та, что внизу, заперта, только я не помню, поместили туда кого-то или нет.

Казалось, будто Бог так и этак меняет текст в дурацкой пьесе, в которую превратилась ее жизнь, и никак не придет к окончательному варианту.

Следующие две минуты полностью предсказуемы: так нашкодивший ребенок ёжится, понимая, что сейчас его будут ругать родители.

Поворот ключа в замке.

Дверь со скрипом открывается.

Отвратительная физиономия, пугающая уже только тем, что она изо дня в день одна и та же, удивленное выражение на ненавистном лице.

Мерзкое лицо принадлежит женщине, в одной руке она держит ключ, в другой — поднос. За ней в коридоре маячит другая тетка, у той в руках швабра. А за спиной второй женщины стоит высокий молчаливый мужчина — он тут для усмирения тех заключенных, которые не привязаны.

Узница открывает глаза, ее любопытство берет верх над инстинктом самосохранения. Сегодня на подносе четыре миски с похлебкой. Иногда их пять, иногда три. А порой только одна.

— На твое счастье я прихватила дополнительную порцию, — говорит тетка с подносом и усаживается, так что ее грязные юбки и фартук вспучиваются парусом.

Эта фраза никогда не меняется.

Узница визжит, не в силах сдержаться, не в силах отвести глаз от удручающего зрелища — жидкой овсянки, которой ее кормят изо дня в день.

Тетка со шваброй возмущенно бормочет:

— Уж поверь, про новенькую я ничего не слыхала. Хотя, право слово, такое отребье следует держать под замком.

— Да уж, эту так точно. А ну-ка, доедай.

Женщина говорит это с неизменной фальшивой нежностью. Миска наклоняется все быстрее, мерзкое варево стекает по щекам узницы на шею, и та против воли изо всех сил натягивает цепи, пытаясь собрать языком последние капли до того, как миску уберут.

— Эта достаточно взрослая, чтобы быть матерью, — равнодушно говорит женщина с овсянкой. — Только подумай, они рожают детей, растят их и все такое.